Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Für mich als Designerin hat Design berufsbedingt einen höheren Stellenwert als für andere. Ich schätze visuelle Details, ich sehe typografische Satzfehler sofort und ärgere mich, wenn andere meine visuelle Begeisterung nicht teilen, eben weil es für mich so elementar ist, ob Objekte, Websites, Benutzeroberflächen und Produkte gut gestaltet sind. Die Welt wäre ein fader und unfunktionaler Ort, wenn sie ungestaltet wäre, davon bin ich fest überzeugt.

Mag es früher noch sehr einfach zu definieren gewesen sein, wer oder was ein Designer ist, hat sich das Berufsbild in den letzten Jahren massiv verändert. Was genau ein Designer eigentlich macht, erschließt sich nicht sofort über den Begriff. Es gibt Grafik-Designer, Web-Designer, Screen-Designer, Interface-Designer, Info-Designer, Interaction-Designer, neuerdings auch Service-Designer und Design-Thinker. Darüber hinaus gibt es Produkt-Designer, Industrie-Designer, Mode-Designer, Raum-Designer, Software-Designer, sogar Food-Designer. Alles kann, alles muss designed werden, könnte man meinen.

Die Notwendigkeit von Design

Die lateinische Herkunft des Begriffs Design bedeutet „(be)zeichnen“ und auch deshalb wird genau das oft mit dem Beruf eines Designers assoziiert: Zeichnen können, malen, „machen, dass es gut aussieht“ oder „etwas hübsch machen“. Gerade letzten Satz höre ich im beruflichen Alltag häufig. Früher zuckte ich dann innerlich kurz zusammen und dachte „Autsch! Das versteht ihr unter dem, was ich mache?“ Mit zunehmender Berufserfahrung allerdings weiß ich, dass mein Gegenüber damit nicht meine Berufsehre in Frage stellt. Im Gegenteil: Meist ist mein (zukünftiger) Kunde an einem Punkt angelangt, an dem er erkannt hat, dass seine Idee, sein Produkt oder seine Website ohne professionelle Gestaltung nicht funktionieren werden. Und genau dort fängt dann die Arbeit eines Designers an.

Was ist gutes Design?

Gerade aus der weit verbreiteten Annahme heraus, Designer wären automatisch begnadete Künstler und könnten toll mit Pinsel und Stift umgehen, ergibt sich ein falsches Bild. Im Gegensatz zur Kunst ist Design rein zweckgebunden und verfolgt eine funktionale Absicht. Im Deutschen gibt es den Begriff der „Gebrauchsgrafik“, der zwar nicht so sexy klingt, im Grunde aber sehr treffend ist: Gestaltung für etwas, das gebraucht wird, das benutzt werden soll.

Was aber genau ist gutes Design? Was bringt uns dazu, Produkt A zu kaufen und Produkt B nicht? Wieso bestellen wir lieber bei Online-Shop C statt bei Shop D – trotz des gleichen Angebots? Weil es uns subjektiv besser gefällt.

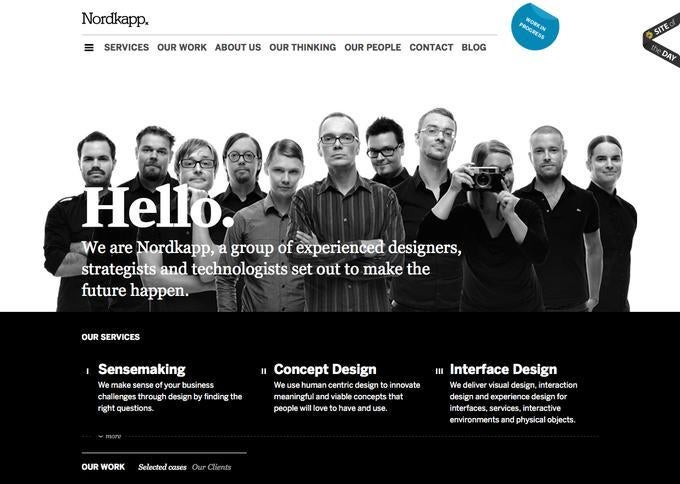

Gutes Design erkennt man nicht daran, ob ein Logo grün oder blau ist. Man erkennt es daran, dass es zur Marke passt und deswegen grün oder blau ist. Denn gutes Design ist in erster Linie eines: ansprechend. Und das ist wörtlich zu nehmen: Es muss den Betrachter oder Benutzer in irgendeiner Form emotional berühren. Gutes Design holt Menschen ab, weil es ein vordergründiges oder unterbewusstes Bedürfnis anspricht. Die weichen Faktoren also sind es, die gute Gestaltung ausmachen.

Die Zielgruppe kennen

Genau das stellt die Herausforderung für die Arbeit des Designers dar. Der erste Schritt eines jeden Design-Prozesses ist deswegen die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, für die das Produkt gemacht ist. Wichtig ist dabei vor allem, sich in die Rolle des zukünftigen Nutzers zu versetzen, im Bereich des Web- und Interaction-Designs gerne liebevoll DAU (Dümmster anzunehmender User) genannt. Designer und DAU kollidieren sehr häufig in ihren Vorstellungen. Ein Button in Unternehmensfarbe bedeutet nicht automatisch, dass der User ihn wegen seiner offensichtlich ansprechenden Ästhetik klickt.

Überträgt man das auf Web-, Screen- oder Interface-Design, spricht man von Interaktionsdesign oder gerne auch User-Experience-Design. Es hat in erster Linie zum Ziel, den User auf der Website oder in der Anwendung zu führen, was meist dadurch gelingt, dass im Gestaltungsprozess Elemente so definiert und gestaltet wurden, dass der User darüber nicht nachdenken muss, sondern sie einfach und intuitiv benutzen kann. Das Benutzen einer Anwendung wird so über dessen Design gelenkt.

Eine keineswegs repräsentative Umfrage in meinem Nicht-Designer-Umfeld hat gezeigt, dass unter Design häufig das „Verschönern von Oberflächen“ oder „etwas schön zu machen, was auch so eigentlich funktionieren würde“ verstanden wird. Dabei ist all das unter der Oberfläche (also dem Interface, das gestaltet wird) ein ebenso fester Bestandteil des Konzeptions- und Gestaltungsprozesses. Der Gestalter muss verstehen, wie der Prozess hinter einer Anwendung funktioniert, um ihn visuell funktional aufzubereiten. Nicht zuletzt muss er das Medium, auf dem die Anwendung läuft (z. B. Website oder App) verinnerlicht haben, er muss die technischen Anforderungen in die Gestaltung mit einbeziehen, der Benutzer erwartet das. Man stelle sich nur eine Website vor, die Text komplett als Grafiken einbettet in Zeiten von Webfonts – oder eine Unternehmenswebsite aus reinem Flash. Undenkbar!

Visuelles Design

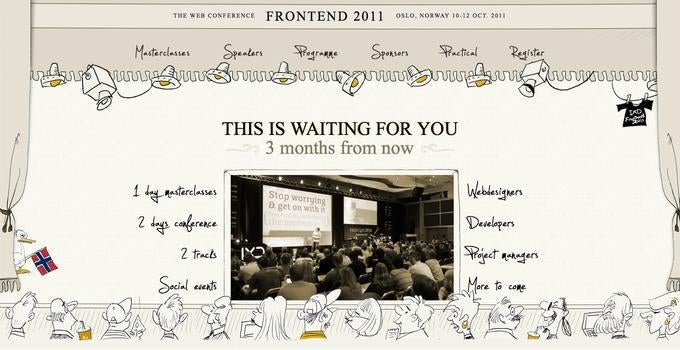

Soviel zum „Untergrund“ und konzeptionellem Design. Im Gegensatz dazu ist das visuelle Erscheinungsbild leichter zu erfassen und zu verstehen. Es ist das, was man als erstes wahrnimmt, weil man es sofort sieht, und das, worüber sich der Web- oder Screendesigner (die Bezeichnung Screen schließt auch alle mobilen Endgeräte mit ein) zunächst Gedanken machen muss. Wichtig ist auch hier anfangs die Frage: Was bin ich und was will ich sein? Website oder App? Landingpage oder Microsite? Information oder Entertainment? Aus der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich zentrale Ansatzpunkte für die visuelle Umsetzung. Gutes Interface-Design ist ein Zusammenspiel verschiedener, gleichwertiger grafischer Elemente:

- Definition eines Gestaltungsrasters

- Farbauswahl (Berücksichtigung von Farbwirkungen – auch in kulturellem Kontext – und Farbkombinationen)

- Formen und Positionen (rund oder eckig, aufstrebend und absteigend)

- Typografie und Schriftwirkung (z. B. Serifenlose oder Grotesk, modern oder konservativ, massiv oder leicht)

- Bildsprache (Fotorealistisch oder abstrakt, Stockmaterial oder eigene Fotos, Illustrationen, Infografiken, Piktogramme)

Dieses Zusammenspiel gekonnt zu arrangieren, so dass die Elemente wie Bausteine ineinander greifen, unterscheidet den Designer vom Nicht-Designer und mündet in der Umsetzung des Gestaltungsprozesses.

Der Mehrwert guten Designs: Conversion-Optimierung

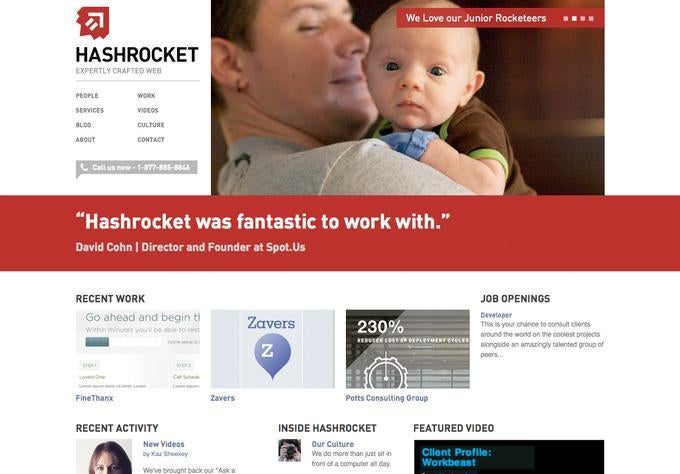

Design ist im Wesentlichen eine Dienstleistung und damit eine Frage des Verhältnisses von Kosten/Nutzen und der Finanzierung. Im Gegensatz zur Anschaffung eines neuen Geräts zeigt ein gelungenes Corporate- oder Webdesign nicht sofort seinen (finanziellen) Nutzen. Zunächst werden die Reaktionen auf eine gut gestaltete Visitenkarte ein anerkennendes Kopfnicken des Empfängers sein. Ein tolles Webdesign wird vielleicht per Social Media gelobt oder auf Inspirations-Websites gelistet, was aber nicht bedeutet, dass neue Kunden oder Interessenten einem sofort die Bude einrennen. Wohlgemerkt zunächst, denn: „Gutes Design ist unsichtbar“ (Lucius Burckhardt) und genau so ist es. Einer meiner Kollegen sagte mal: „Das ist wie mit Augenbrauen: Wenn sie gepflegt sind, fallen sie niemandem besonders auf. Sind sie aber ungepflegt und wuchern, bemerkt man sie sofort.“

So verhält es sich auch mit Design: Ist eine Website schlecht gestaltet und umgesetzt, behält man eher die schlechte Visualität in Erinnerung und verbindet sie mit der Marke dahinter. Funktioniert sie tadellos und ist ansprechend gestaltet, überzeugt sie.

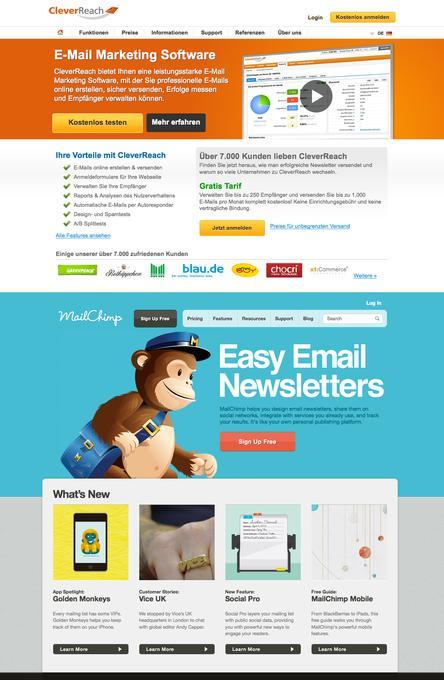

Eine etwas ältere aber immer noch häufig zitierte Studie der Stanford Universität bestätigt, dass den Nutzer vor allem auf Shop-Websites ein professionelles Design zum Kauf anregt, weil so Vertrauen erzeugt wird. Diese Bewertung erfolgt innerhalb weniger Sekunden und geschieht meist unterbewusst. Der normale Nutzer weiß nicht, dass die Seite ihm wegen der guten Typografie, der gelungenen Bildsprache oder der idealen Farbkombination zusagt, sondern nur, dass sie ihm zusagt.

Das ist der erste Schritt im Conversion-Optimierungsprozess, der durch grafische Elemente wie Zertifikate, Siegel, Nutzermeinungen oder Pfeile („Hier klicken“) unterstützt werden kann. Ob der Inhalt dieser Elemente real ist, ist dabei sogar zweitrangig. Theoretisch könnte eine Website auch ein Siegel mit dem Inhalt „Von allen WG-Mitbewohnern getestet und geprüft“ enthalten, so lange es professionell gestaltet ist, wird es rein über die Optik wahrgenommen („Aha, ein Siegel – muss also gut sein“).

Die ansprechenste Ästhetik allein hilft aber nur für den ersten Eindruck. Sie muss durch eine sinnvolle Benutzerführung sowie ein gelungenes Interface-Design unterstützt werden, da die Seite oder App erst so wirklich funktioniert.

Design beeinflusst den ersten Eindruck: Nahezu identisches Produkt (Newsletter-Dienst), aber vollkommen unterschiedliche visuelle Präsentationen – oben CleverReach, unten MailChimp.

Design als Alleinstellungsmerkmal

Gute Gestaltung kann auch ein Gradmesser für die Bewertung innerhalb der Konkurrenz sein. Ein ausgefeiltes (Corporate) Design bildet nicht nur die Marke oder das Produkt dahinter visuell gelungen ab, es zeigt auch, dass der Auftraggeber in Gestaltung investiert hat. Da Marketing-Budgets erfahrungsgemäß bei finanziellen Engpässen als erstes gekürzt werden und ihr Umfang viel über den Erfolg aussagt, kann das gerade bei mittelständischen Unternehmen oder Startups anzeigen, wo der Konkurrent einzuordnen ist.

Zudem macht gute Gestaltung neugierig. Sie ermöglicht, sich darüber zu differenzieren und so Vorteile, seien sie noch so minimal oder vielleicht noch nicht mal existent, deutlich zu präsentieren. Dieses Prinzip findet auch in der Werbung häufig Anwendung.

Besonders wichtig ist dieses „Neugierig-Machen“ bei komplett neuen Dingen, wie zum Beispiel die Idee des Startups Friendsurance*, das es ermöglicht, Versicherungspolicen durch Vertrauensnetzwerke zu ergänzen und damit Kosten zu sparen. Die Idee ist so neu, dass sie zwingend visuell aufbereitet werden muss, um sie schnell erfassbar zu machen.

Design-Verständnis schärfen

Alle bereits erwähnten Argumente setzen das Verständnis und die Wertschätzung von Design durch den Auftraggebers voraus. Wer nicht erkennt, was Design für ihn leisten kann, wird nicht bereit sein, hier zu investieren. Deswegen fängt der Gestaltungsprozess oft schon beim ersten Kontakt mit dem Auftraggeber an. Designer hantieren oft mit dem Klischee, dass der Kunde nicht wisse, was für ihn gut ist. Das mag in gewissen Grenzen sicher stimmen. Wenn er das wüsste, würde die Begegnung zwischen Gestalter und Kunde vielleicht gar nicht stattfinden. Oft aber weiß der Kunde das sehr genau, nur fehlen ihm manchmal die Möglichkeiten, das entweder zu kommunizieren oder es umzusetzen. An dieser Stelle treffen Kunde und Designer mit manchmal sehr unterschiedlichen Vorstellungen zusammen.

So muss erst einmal Überzeugungsarbeit geleistet oder das Verständnis geschärft werden. Designern fehlt oft die Abstraktionsfähigkeit. Sie können nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die Comic Sans für eine gelungene Schriftart halten. Es liegt in der Berufsehre des Gestalters, den Auftraggeber vom Nutzen ganzheitlicher Designkonzepte zu überzeugen und in Kauf zu nehmen, daran unter Umständen zu scheitern. Für viele Kunden ist ein Logo ein Corporate Design. Für diese Kunden sind Konzepte unwichtig, so lange die eigene Website „nach irgendwas“ aussieht.

Gutes Design ist individuell

Aktuelle Trends machen besonders dieses „gut aussehen“ recht einfach. Im Gegensatz zu „gutem Aussehen“ ist gutes Design individuell. Template-Sammlungen mit einer Vielzahl an gut gestalteten Vorlagen machen es einfach wie nie, ein professionelles Webdesign zu besitzen. Wem es genügt, eine Website gut aussehen zu lassen, der ist mit dieser Möglichkeit gut bedient. Allerdings sind Design-Templates so, wie bei H&M einkaufen zu gehen: Es mag ganz gut aussehen, aber richtig passgenau ist es meist nicht und man muss zudem immer damit rechnen, jemandem zu begegnen, der das Gleiche trägt.

Ähnlich verhält es sich mit dem von Designern viel gescholtenen Crowdsourcing (siehe Artikel ab Seite 50): Dort liegt der Fokus auf Masse statt Klasse. Wer sich dort Logos entwerfen lassen möchte und dabei auch noch offen lässt, ob er dafür überhaupt bezahlen will, darf sich nicht wundern, wenn die Bildmarke seines neuen Logos einer der ersten Treffer der Google-Bildersuche ist. Wenn Dienstleister wie namenlose Zulieferer behandelt werden, bekommt man eben genau das: namenlose Designs. Crowdsourcing ist eine Folge der Globalisierung, der sich nicht nur Designer in Zukunft stellen müssen. Es wird immer irgendwo auf der Welt jemanden geben, der den Auftrag billiger macht. Auch hier gilt das Gleiche wie bei Template-Websites, es bedient das menschliche Bedürfnis aus etwas auswählen zu wollen, in dem Glauben, so das beste Ergebnis zu bekommen.

Bei dieser enormen Menge von Ergebnissen kann keine Kommunikation zwischen Auftraggeber und Designer entstehen, die über „gefällt“ oder „gefällt nicht“ hinaus geht. Wer keinen Dialog über eine individuelle Gestaltung führen möchte, der ist hiermit sicher gut bedient, wird aber in einer Masse an ähnlich gestalteten Designs untergehen. Erfolgreiches Design geht anders.

Nadine Rossa lebt und arbeitet als freiberufliche Illustratorin und Designerin in Berlin

Nadine Rossa lebt und arbeitet als freiberufliche Illustratorin und Designerin in Berlin

Hej Nadine,

großartiger Artikel mit sehr guten und anschaulichen Argumenten!

Den Artikel müsste ich unseren Kunden zum Teil 1:1 vor die Nase legen :-)

Vielen Dank und Gruß,

Andreas

Toller Artikel – passende Vergleiche (H&M :)! Vielen Dank!

Super Artikel, aber liebes T3N Team, die fotolia Werbung ist zwar an dieser Stelle ziemlich gut getroffen, nur leider nicht das Werbebild. Das sugeriert doch unterbewusst: Designer nehmen alle Drogen. :).

Zum Artikel:

Ich würde diesen Artikel gerne meinen Kunden unter die Nase halten, nur leider befürchte ich das diese daran weder Zeit noch Interesse haben, diesen zu lesen. Ich denke einfach das dies bei den Leuten bekannt ist die damit zu tun haben. Aber die Entscheider beim Kunden werden solche Artikel leider niemals lesen. Also stellt sich für mich die Frage: Wie bekomme ich den Inhalt dieses Artikels in die Köpfe derer die über das Design und damit den finanziellen Rahmen entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

tholie

Liebe Nadine,

Bauchschmerzen bekomme ich, wenn ich „ansprechenste“ lesen muß.

Von Trivialitäten bekomme ich Kopfschmerzen, z.B. wenn mir der Begriff „DAU“ erklärt wird.

Und bei unsäglichen Verallgemeinerungen wie bei der Bausch-und-Bogen-Verurteilung von Comic Sans stellt sich bei mir urplötzlich Harndrang ein.

Zwar wird am Ende des Artikels die Wichtigkeit der Kommunikation betont, der größere Teil jedoch ist m.E. eher eine wichtigtuerische Belehrung über die Bedeutung des Designs für den Erfolg eines Projektes. Wobei ein Projekt im Kontext des Artikels wohl die kurzfristige Betrachtung einer Webseite zu sein scheint.

Daneben wird im Artikel noch über Kürzungen im Marketingbudget gejammert und H&M als Billigheimer gebrandmarkt.

Das ist schlechter Stil.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan

Design ist in unserer Zeit ungeheuer wichtig geworden und ist mitunter zum Hauptentscheidungskriterium geworden, denn Fehlerfreiheit und gute Qualität wird erwartet/gefordert und stellt kein Argument mehr dar, mit dem man jemandem hinter dem Ofen hervorlocken kann. Doch eine Vielzahl von Unternehmen hier in Deutschland scheinen das noch nicht begriffen zu haben. Allen voran finde ich es beschämend wie viele sich hierzulande selbst „Webdesigner“ schimpfen und „Designs“ abliefern, die selbst bei eher unbedarften Nutzern nur Brechreiz auslösen. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten dieser

Designer/Webentwicklertechnologisch im Jahre 1999 stehen geblieben zu sein scheinen.Ich persönlich kenne nur eine Handvoll gute Designer/Agenturen hier in Deutschland die im Stande sind ein ansprechendes und vor allem perfekt an den Auftraggeber (oder dessen Produkt) angepasstes Design zu liefern, was dann auch die Stimmung transportiert die es transportieren soll. Aber in Zeiten von „Mach’s dir selbst – Homepages für nur XX,XX pro Monat“ wird gutes Deisgn immer mehr mit Füßen getreten und

billigerEinheitsbrei zum absoluten Standard erklärt. Das heißt: Ein guter Designer muss sich bei seinem (logischerweise teueren) Entwurf einer perfekt abgestimmten Website am billigsten DIY-Produkt messen lassen.Vergleicht man beispielsweise die Web-Designs von US-Startups und den Startups aus Deutschland, wird schnell klar das für Deutschland der Design-Zug klar abgefahren ist (bis auf ein paar wenige Leuchtfeuer). Persönlich gesehen ist es mir immer noch für ein Rätsel warum es „hässliche“ Designs überhaupt bis in den Produktivbetrieb schaffen, denn ob man nun eine ansprechendes oder ein „hässliches“ Design umsetzt, die Arbeit bleibt annähernd die selbe. Diese Mentalität von „gut muss es nicht sein, nur billig“, ist auch einer der Gründe warum ich mich in Sachen Webdesign und Webtechnologien ausschließlich in Richtung USA orientiere. Wir in Deutschland haben m.E. den Anschluss hier schon lange verloren.

Beispiele gefällig? Während es in den Staaten mehrere PAAS-Angebote (Heroku, Cloudfoundry, GAE, Engine Yard etc.) gibt, werden hier in Deutschland einfach VServer-Angebote in Cloud-Server umbenannt und schon haben wir auch „Cloudlösungen“. Während es mit Dropbox einen technisch einfach zu bedienenden und v.a. „intelligenten“ Cloud-Speicher gibt, verscherbeln dt. Hoster billigen (FTP)Webspace als Cloud. Einfach nur lächerlich…

Mit Hr. Sarazins Worten: „Deutschland hat sich schon abgeschafft – zumindest im Bereich Web“.

Kennt eigentlich jemand valide Tests, wie man das Design einer Webseite quantitativ bemessen lassen kann? Wie kann man den unbewussten Bewertunsgprozess beim User transparenter machen, außer auf Conversiontests (z.B. a/b Tests) zurückzugreifen? Gibts da was? Vielleicht eine Art Rating mit vielen Testpersonen?

Diese Bewertung (von Screendesign) erfolgt innerhalb weniger Sekunden und geschieht meist unterbewusst. Der normale Nutzer weiß nicht, dass die Seite ihm wegen der guten Typografie, der gelungenen Bildsprache oder der idealen Farbkombination zusagt, sondern nur, dass sie ihm zusagt.

Letzten Endes steckt die Frage dahinter, was unterscheidet eine „gute Website“ von einer „schlechten Website“. Es scheinen sich modeabhängige Quasistandards zu etablieren, die eine Zeit lang anhalten. Also: Wie misst man die Schönheit von Webseiten?

@Stefan: kann mich nur anschließen.

Guter Artikel. Allerdings bin ich der Meinung, dass man aus einem Template auch ein individuelles Design zaubern kann und einem einiges an Coding Arbeit erspart bleibt. Und wenn man fair bleibt, kann man die Kostenersparnis an den Kunden weiter geben. Denn nicht jeder hat 2000€ oder mehr übrig für ein Webdesign.

Auch sollten die erfolgreichen Designer die mit Talent und Grips gesegnet sind, nicht immer darüber jammern das es andere nicht so talentierte gibt die ihnen das Geschäft kaputt machen würden. Aber das scheint normal bei den Großkopferten zu sein.

Ich habe auch schon wirklich tolle Produktseiten gesehen wo der Designer tolle Arbeit geleistet hat, das Produkt dahinter aber nicht überzeugen konnte. Gutes Design mag vielleicht förderlich sein, potenzielle Kunden sollten sich aber nicht über den nutzen des Produkts hinwegtäuschen lassen.

Gutes Design ist nicht gleich gutes Produkt und schlechtes Design ist nicht gleich schlechtes Produkt und Individualität sollte nicht überteuert sein und an Features wie JS Slider oder Ajax Forms gemessen werden.

Design is immer schwer. Jedem gefällt doch was anderes. Es muss halt einfach stimmig sein und selbst schlechte Designs können authentisch wirken….