(Foto: Shutterstock/Mark Nazh)

Wenn es um Nutzerbindung und gute UX geht, wurde in den letzten Jahren gern ein Konzept als Wundermittel gehandelt: Gamification. Achievements, Levelsysteme und Ranglisten sollten Software interessanter, spaßiger und beliebter machen.

Als Vater des Begriffs gilt gemeinhin der britische Game-Designer Nick Pelling. Er verstand Anfang der 2000er Jahre unter Gamification noch die Entwicklung von schnellen, spieleähnlichen User-Interfaces. Das Ziel war hier, elektronische Transaktionen angenehm und schnell zu gestalten – Pelling ging es dabei sowohl um Spaß als auch um Effizienz.

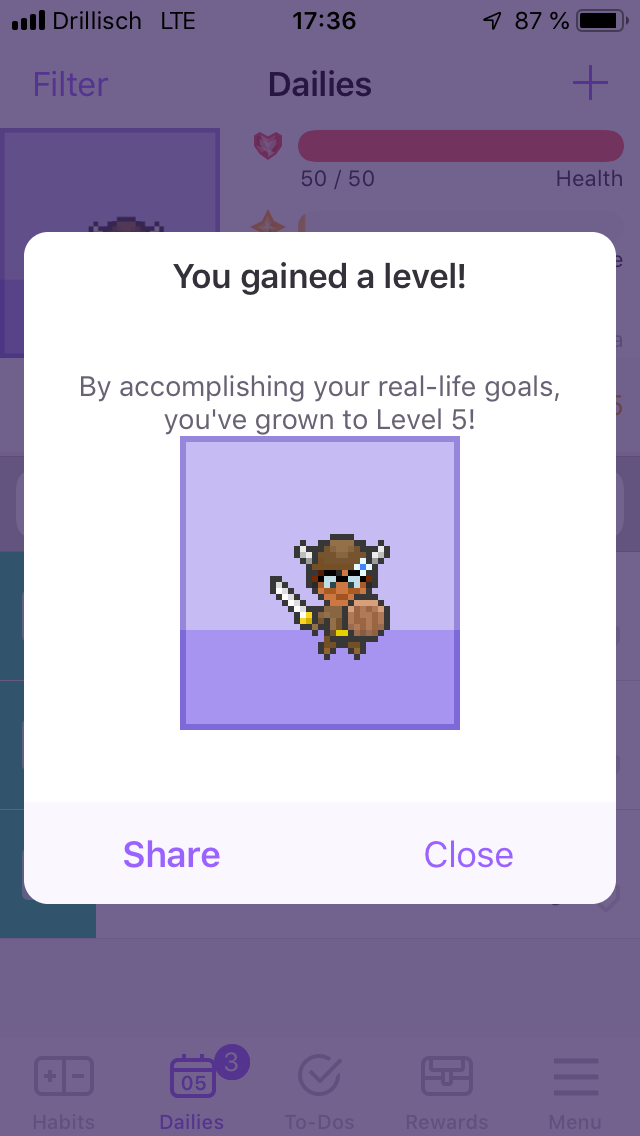

Welches Level der Avatar in „Habitica“ erreicht, spielt keine Rolle für die To-do-Funktionen. Die Spielmechanik ist abgekoppelt von der eigentlichen Verwendung der App und leistet deshalb keine Unterstützung bei der Erledigung von Aufgaben. (Screenshot: Habitica)

Mittlerweile bezeichnet Gamification den Ansatz, mit Game-Design-Elementen Produkte, Dienstleistungen oder Anwendungen so zu bauen, dass sie mit mehr Freude, Motivation und Engagement genutzt werden. Gamification ist, kurz gesagt, das Anwenden von Spielemechanismen in einem spielefernen Kontext. Dementsprechend ermöglichen sogenannte Gameful Applications das Lösen realer, ernsthafter Aufgaben mit einem guten Schuss spielerischer Unterhaltung.

Klingt eigentlich nach genau den Zutaten, mit denen sich Nutzerinnen und Nutzer für die eigene Plattform begeistern lassen – und doch wird mittlerweile oft höhnisch von „Medalification“ gesprochen. Das ernüchternde Fazit lautet, Gamification funktioniere nicht. Und nicht nur das: Auch namhafte Spieledesignerinnen und -designer distanzieren sich davon.

Hat sich die Idee verlaufen? Nein. Denn mit Gameful Design gibt es einen alternativen Ansatz, der sich durch seinen Fokus auf die Nutzerbedürfnisse tatsächlich positiv auf die Motivation auswirkt. Dafür ist es wichtig, zu verstehen, wie gute Spiele funktionieren, und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

4 Eigenschaften guter Spiele

1. Sie achten die Autonomie der Spielerinnen und Spieler

Damit wir freiwillig Lebenszeit in Spaßzeit umwandeln, müssen Spiele uns motivieren. Wichtig dafür sind Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Wenn Nutzerinnen und Nutzer eine Aufgabe erledigen, wollen sie sich kompetent fühlen. Sie wollen selbstbestimmt entscheiden, ob und wann sie diese Aufgabe erledigen. Und sie wollen durch das Erledigen dieser Aufgaben soziale Eingebundenheit erleben.

Die gute Nachricht: Explizite Spielelemente braucht es hierfür überhaupt nicht. Die wesentlichen Merkmale eines guten Spiels lassen sich bereits durch gutes Anwendungsdesign realisieren, das die Faktoren Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit berücksichtigt.

2. Sie sprechen das intrinsische Belohnungssystem an

Betrachtet man die drei genannten Faktoren, stellt man fest, dass Menschen von sich aus nach ihnen streben – man sagt auch, sie sind intrinsisch motiviert, sie zu erreichen. Dem gegenüber steht die extrinsische Motivation, die versucht, uns mit zugeführten Motivatoren wie Schulnoten oder Geld anzutreiben. Die extrinsische Motivation strebt also nach Belohnung von außen, während bei intrinsischer Motivation eine Tätigkeit in sich selbst belohnend wirkt.

Das Zusammenspiel aus extrinsischer und intrinsischer Motivation ist dabei nicht immer einfach – denn eine starke Fokussierung auf eine von außen zugeführte Belohnung kann sich negativ auf die intrinsische Motivation auswirken. Dies zeigte auch eine Studie aus dem Jahr 1973: Forscherinnen und Forscher ließen dazu Kinder in zwei verschiedenen Testgruppen Bilder malen. Dabei erhielten die Kinder der ersten Testgruppe für jedes gemalte Bild Geld, während die andere Testgruppe frei ohne jegliche Belohnung malte.

Nach Ablauf der „Malzeit“ hatten die bezahlten Kinder zwar mehr Bilder gemalt, diese waren jedoch von schlechterer Qualität. Das Spannendste allerdings war das beobachtete Verhalten der Kinder, nachdem die Studienleiterinnen und Studienleiter den Raum verlassen hatten: Diejenigen Kinder, die für ihre Bilder Geld bekommen hatten, warteten untätig auf die Rückkehr der Erwachsenen, in der anderen Testgruppe hingegen malten die Kinder einfach weiter – die Einführung einer extrinsischen Belohnung hatte die intrinsische Motivation der Kinder geschwächt und Malen zu einer Tätigkeit gemacht, die nicht mehr in sich selbst belohnend wirkte.

Auch Badges, Levelsysteme und dergleichen stellen eine Belohnung von außen dar. Umsichtig eingesetzt, sind sie hilfreich – werden sie jedoch ohne einen Bezug zu intrinsischen Motivatoren verwendet, kann damit kein nachhaltiges Interesse am Produkt generiert werden.

Beim Einsatz von Gamification muss also darauf geachtet werden, dass sie auf die bereits vorhandene intrinsische Motivation der Nutzerinnen und Nutzer einzahlt. Nur dann kann sie als wirkungsvoller Verstärker dienen und auch längerfristig einen Einfluss auf die Nutzerbindung ausüben.

3. Sie schaffen endogenen Wert

Der Begriff „endogen“ stammt ursprünglich aus der Biologie und bedeutet, dass etwas aus dem Inneren kommt, etwas im Körper selbst entsteht. Im Game-Design bezieht sich der endogene Wert auf im Spiel existierende oder passierende Dinge, die auch innerhalb des Spiels einen Nutzen entfalten. So würde bei „Super Mario“ wohl niemand Goldmünzen sammeln, wenn sie nicht Extraleben verliehen und damit einen spielerischen Vorteil verschafften.

Je länger das Smartphone unbenutzt bleibt, desto größer wird das Bäumchen. „Forest“ verknüpft Digital Detox mit der spielerischen Aufzucht eines ganzen Waldes. (Screenshot: Forest)

Ein Beispiel für endogene Wertschöpfung im spielefernen Kontext ist die App „Forest“, die dabei unterstützen soll, seltener zum Smartphone zu greifen. In der App pflanzt man virtuelle Bäume, die innerhalb einer selbstdefinierten Zeitspanne von bis zu 120 Minuten wachsen – sofern man in dieser Zeit das Handy nicht für andere Anwendungen aktiv nutzt. Wird die App gestört, um beispielsweise mal in den Messenger zu schauen, bricht der Timer ab und das gerade wachsende Bäumchen stirbt.

Ignoriert man hingegen standhaft das Smartphone, begrünen die Bäume nach und nach einen virtuellen Wald und man erhält außerdem eine bestimme Anzahl Münzen. Damit lassen sich weitere Baumarten freischalten – oder gar echte Bäume kaufen. Denn für 2.500 Münzen kann man von den Betreibern von „Forest“ einen Baum pflanzen lassen. Die Münzen haben folglich einen doppelten Wert, der die Nutzung der App fördert: Sie verbessern die Bepflanzung im Spiel (ihr endogener Wert), können aber auch für Verbesserungen in der realen Welt genutzt werden.

Das Prinzip des endogenen Werts birgt das größte Potenzial, um die eigene Gamification zu verbessern. Jedes Element muss dabei so gewählt werden, dass es innerhalb der Anwendung einen tieferen Sinn und damit einen spürbaren Wert besitzt.

Beispiel Levelsystem: Haben die gesammelten Erfahrungspunkte keinerlei Auswirkung auf das Nutzungserlebnis, verkommen sie zur sinnentleerten Deko-Metrik. Ein gutes Gegenbeispiel ist hier die Entwickler-Community Stack Overflow mit ihrem Reputationssystem: Um die eigene Reputation zu erhöhen, müssen die Nutzerinnen und Nutzer aktiv werden, indem sie Fragen stellen oder beantworten. Je relevanter und besser formuliert diese sind, desto eher erhalten sie positive Bewertungen anderer Nutzerinnen und Nutzer, wodurch wiederum die eigene Reputation steigt. Je höher die eigene Reputation ist, desto mehr Funktionen stehen zur Verfügung – von der Möglichkeit, Fragen und Antworten zu bewerten, über die Anzeige von weniger Werbung bis hin zu vollumfänglichen Moderationsmöglichkeiten.

4. Sie vermeiden ludonarrative Dissonanz

Der Begriff der ludonarrativen Dissonanz aus dem Videospieldiskurs bedeutet, vereinfacht gesagt, dass die erzählte Handlung eines Videospiels nicht zur Spielmechanik passt. Ein Beispiel hierfür ist das Spiel „Tomb Raider“ von 2013: In anfänglichen Zwischensequenzen wird eine ängstliche und verzweifelte Lara Croft gezeigt. Sie hat stark damit zu kämpfen, dass sie gerade zum ersten Mal einen Menschen umgebracht hat. Außerhalb der Cutscenes erschießen die Spielerinnen und Spieler ihre Gegner allerdings scharenweise, problemlos und ohne negative Konsequenzen. Das konterkariert die emotional anvisierte Wirkung der Erzählung.

Diese Kluft kann auch beim Einsatz von Gamification entstehen. Passen die eingesetzten Spielmechaniken nicht zu dem, wofür die Anwendung konzipiert ist, ist der spielerische Aspekt zu stark von der Anwendung entkoppelt – Dissonanz ist vorprogrammiert.

Als weiteres Negativbeispiel hierfür sei die App „Habitica“ genannt, die dabei hilft, To-dos zu erledigen und tägliche Rituale und Routinen aufzubauen. Zu Beginn darf man sich beim Erstellen eines Avatars kreativ betätigen. Selbst auferlegte To-dos und Aufgaben zu erledigen bringt Erfahrungspunkte und virtuelles Geld. Erfahrungspunkte führen zum Levelaufstieg, mit dem Geld kann man Rüstungen, Waffen oder lustige Reittiere kaufen. Erreicht man Level 10, kann man außerdem die Charakterklasse wechseln und sich auf übliche RPG-Typen spezialisieren.

Das Problem ist, dass all das nichts mit dem Abhaken von To-dos oder Aufbauen von Gewohnheiten zu tun hat. Die Charakterklasse hat keine Auswirkung darauf, ob man seine To-dos angeht, gekaufte Rüstungen haben nichts damit zu tun, wie gut man seine Gewohnheiten etabliert. Spielmechaniken und die tatsächliche Verwendung der App sind voneinander entkoppelt und unterstützen nicht beim Erledigen von Aufgaben – sie sind dissonant.

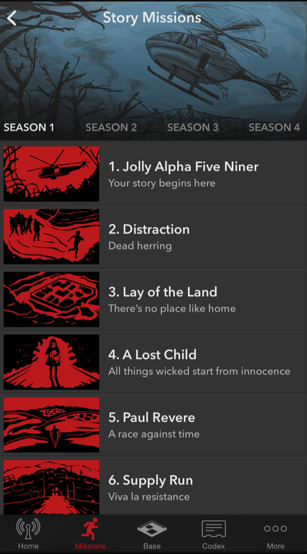

Läuft: „Zombies, Run!“ ist eine Lauftracking-App mit Story-Modus: Der Nutzer ist aktiver Teil der Hörbuch-Geschichte und muss dazu passende Aufgaben erledigen, die wiederum gut ins Lauftraining integriert sind. (Screenshot: Zombies, Run!)

Daraus leitet sich das Ziel der ludonarrativen Synthese ab: Anwendung und verwendete Spielelemente erzeugen eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames Narrativ. Die App „Zombies, Run!“ ist eine Lauftracking-App wie Runtastic oder Strava, mit einem wesentlichen Unterschied: Es gibt einen Story-Modus, der Geschichten im Serienstaffel-Format zur Verfügung stellt. Diese kann man wie ein Hörbuch während des Laufens hören. Der Clou dabei: Man ist selbst aktiver Teil der Geschichte und muss deswegen immer wieder vor nahenden Zombies fliehen. Zusätzlich kann man virtuelle Gegenstände finden, mit denen man im Anschluss eine In-App-Basis ausbauen kann. Die App verbindet damit sehr gut ihre spielerischen Elemente mit dem Anwendungszweck.

Ähnlich wie der endogene Wert birgt auch die ludonarrative Synthese großes Potenzial, die eigene Gamification zu verbessern. Haben die verwendeten Elemente nämlich eine komplett eigene Erzählebene, die unabhängig von der Anwendungsdomäne besteht, können sie nicht mehr als Verstärker fungieren – der Gamification-Ebene fehlt dann eine Verbindung zur intrinsischen Motivation der Nutzerinnen und Nutzer, die Software zu verwenden. Mit Dissonanz geht demnach oft mangelnde Sinnhaftigkeit einher.

Kurzum: Die verwendeten Game-Design-Elemente müssen zum Narrativ der eigenen Anwendung passen und dieses unterstützen. Sonst schafft die Gamification-Ebene im besten Fall ein unabhängiges Spiel innerhalb der Anwendung, vergrault im schlechtesten Fall jedoch Nutzerinnen und Nutzer, weil die Dissonanz das Nutzungserlebnis der eigentlichen Anwendung verdirbt.

Gameful Design

Zusammengeführt ergeben die diskutierten Überlegungen zu Motivation, intrinsischer Belohnung, ludonarrativer Synthese sowie dem endogenen Wert das Konzept des Gameful Designs. Genau dieser Ansatz ist es, den Jane McGonigal bereits 2011 in ihrem Vortrag „We don’t need no stinkin’ Badges“ auf der Game Developers Conference2 propagiert hatte. Sie forderte darin die Abkehr von extrinsischen Motivatoren und die Rückbesinnung auf die Hauptaufgabe der ursprünglichen Gamification: die Unterstützung und Befähigung von Nutzerinnen und Nutzern bei der Bewältigung realer Aufgaben – User-Centered-Design statt Conversion-Centered-Design.

Genau dieser Grundsatz ist es, von dem sich Gamification in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker bereits sehr früh entfernt hat. Gameful Design rückt die Nutzerinnen und Nutzer wieder in den Mittelpunkt der Produktentwicklung. Deswegen setzt es auch weniger auf bestimmte Methoden, sondern fokussiert sich darauf, in der Entwicklung einer Gameful Application bestimmte Werte umzusetzen: das Erzeugen von positiven Emotionen, die Stärkung des sozialen Netzwerks, das Schaffen einer tieferen Sinnhaftigkeit und die Vermittlung von Erfolgen. Oder, um es mit den Worten von Jane McGonigal auszudrücken: „It feels great to be recognized for what you’ve done, as long as what you’ve done is actually something worthwhile.“

Ohne Computerspiel-Kenntnisse geht es nicht

Es ist nicht einfach, Gamification beziehungsweise Gameful Design in der eigenen Anwendung umzusetzen. Kenntnisse im Wesen und der Funktionsweise von Spielen sind hier unerlässlich. Noch wichtiger ist jedoch ein tiefes Verständnis davon, wie die eigene Anwendung funktioniert: ihr hauptsächlicher Anwendungszweck und das spielerische Narrativ, das aus der Anwendungsdomäne abgeleitet werden kann. Aus diesen Überlegungen lassen sich dann auch spielerische Elemente finden, die das Nutzungserlebnis tatsächlich bereichern und nicht wie ein Fremdkörper wirken.

Dabei gilt: In erster Linie wollen Nutzerinnen und Nutzer mit einer Software ein bestimmtes Problem lösen. Wird eine Anwendung für das Bewältigen dieser Aufgabe als nützlich bewertet, steigt die Nutzerakzeptanz. Kränkelt die Nutzerbindung, lohnt sich folglich als Allererstes der kritische Blick auf die Frage, wie gut die Software das Problem ihrer Zielgruppe löst.

Zeigen sich hier Schwächen, helfen auch keine Badges weiter – auf Knochenbrüche klebt man nun einmal keine Pflaster. Die fühlen sich sonst schnell an wie seinerzeit der Microsoft-Office-Assistent Karl Klammer: sinnlos bis störend und in jedem Fall wie ein fauler Kompromiss, bei dem eine tiefe und ehrliche Auseinandersetzung mit der Funktionsweise der eigenen Anwendung vermieden wurde.

Wie schön, dass ich über euren Artikel gestolpert bin. Ich bin großer Game-Nerd und freue mich immer total über Gamification-Elemente auf Websites. Klar, irgendwie muss es halt auch zum Inhalt passen und Sinn ergeben, aber ich finde, da habt ihr voll das interessante Thema aufgefasst! Wir haben sogar mal nen Blogartikel verfasst und konkret Elemente aufgezeigt, wie man Gamification für Websites ganz praktisch angehen kann. Vielleicht ist das ja für jemanden hier spannend im Anschluss an diesen Artikel: https://allcodesarebeautiful.com/gamification-website/ :)