ISS: Team testet erfolgreich deutsche Gecko-Technologie gegen Weltraumschrott

Weltraumschrott wird dank des Kessler-Effekts zu einer steigenden Bedrohung. (Collage: Dotted Yeti/Shutterstock.com mit Material der NASA)

Bereits zentimetergroße Teile können bei einer Kollision mit noch funktionierenden Raumfahrzeugen oder Satelliten verheerenden Schaden anrichten. Schätzungen gehen von 600.000 Trümmerteilen in den Umlaufbahnen aus. Das Problem nimmt immer stärker zu. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer fatalen Kettenreaktion namens Kessler-Syndrom: Schrott kollidiert mit Schrott, reißt ihn in Stücke und verwandelt ihn in ein Schrapnell. Eine Kooperation aus Wissenschaftlern der Technischen Universität Braunschweig mit dem Saarbrücker Leibniz-Institut für Neue Materialien (INM) haben eine neue Methode gefunden, die gefährlichen Objekte einzusammeln. Die ISS-Besatzung hat ihre Wirksamkeit nun in Tests bestätigt.

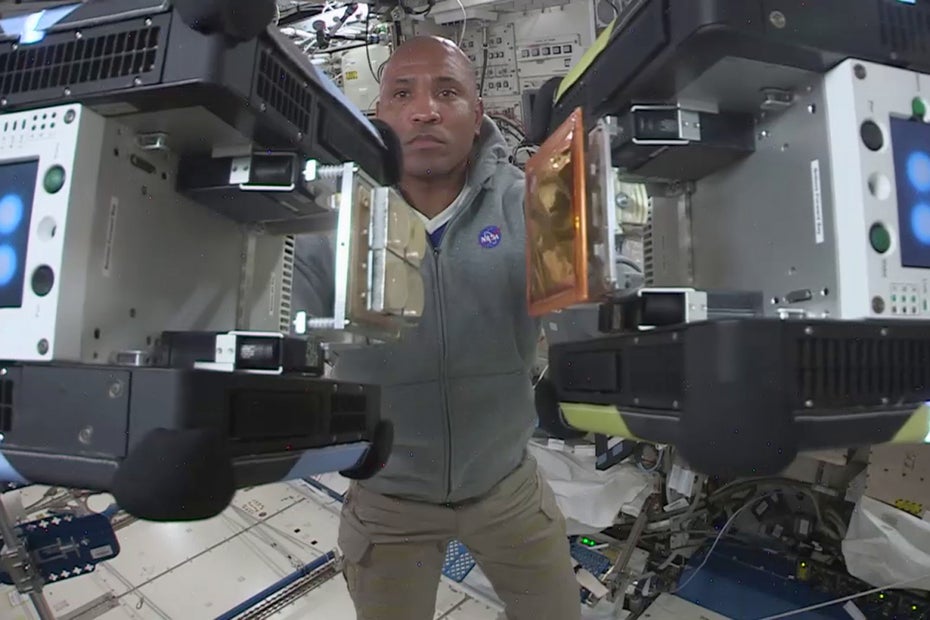

ISS-Astronaut Victor Glover testet Klebe-Materialien aus Saarbrücken und Braunschweig. (Foto. IRAS/TU Braunschweig)

Staubsauger funktionieren nicht im Vakuum

Die Reste von abgeschlossenen Missionen und ausgedienten Satelliten lassen sich nur schwer einfangen. Im Vakuum des Weltraums funktionieren keine konventionellen Sauggreifsysteme und die Objekte zeigen sich wenig kooperativ. Daher haben Materialforscher der INM um René Hensel zwei neuartige Haftschichten entwickelt. Als Quelle der Inspiration dienten die Füße von Geckos. Die Echsen können sich dank winziger Lamellenstrukturen an den Sohlen auch kopfüber an Zimmerdecken bewegen. Der Trick besteht in der riesigen Oberfläche auf kleinstem Raum: Zwischen den Strukturen und dem Untergrund wirken sogenannte Van-der-Waals-Kräfte. Das sind Anziehungskräfte auf Molekülebene. Diesem Mechanismus bedienen sich die Klebematerialien aus einem flexiblen Silikon. Die Forscher haben den Kunststoff in mikrometerkleinen Noppen angeordnet und erzielen so den gleichen Effekt wie beim Vorbild aus der Natur. Verschiedene Größen der Mikro-Wülste sind dabei für unterschiedlich große „Klebeopfer“ gedacht.

Shannon Walker testete schon im Dezember die neue Docking-Methode. (Foto: NASA)

Miniroboter sammeln per Klebefläche Wrackteile ein

Die beiden Astronauten Victor Glover und Shannon Walker zeigten kürzlich den Mechanismus im schwerelosen Einsatz. Dabei statteten sie würfelförmige Roboter, sogenannte Astrobees, mit den neuen Materialien aus. Das Besondere an der Docking-Methode: Sie kann automatisiert ablaufen. Die Adhäsionskräfte lassen sich über die Geschwindigkeit des Sammelsatelliten aktivieren. Das Ausrichten und Dämpfen bei Objektkontakt passiert passiv. In den Experimenten probierte die ISS-Besatzung verschiedene Haftmaterialien an diversen Werkstoffen aus: Acrylglas, Multilayer-Isolation, Aluminium. Diese Oberflächen verwendet man normalerweise beim Bau von Satelliten. Der neue Docking-Mechanismus lässt sich eventuell auch auf kleineren Plattformen implementieren. Angesichts der extrem steigenden Anzahl von Weltraumobjekten – Stichwort Starlink – scheint eine systematische Weltraumschrottentsorgung dringend geboten.