5 Startups auf der Suche nach dem Standard für das Internet of Things: Das Internet der Übergangslösungen

Du kommst in den Raum und das Licht geht an. Es ist schön warm im Wohnzimmer. Nicht, weil du die Heizung angelassen hast. Sondern, weil dein Thermostat weiß, dass es draußen kalt ist und du jetzt nach Hause kommen wirst. Ein Freund ruft dich an und fragt, ob er dein Fahrrad leihen kann. Du schickst ihm den Code für dein Fahrradschloss und er kann losradeln. Als du abends ins Bett gehst, löschst du das Licht im Kinderzimmer mit einem Klick in deiner App.

Es soll alles einfacher machen. Dem Menschen Aufgaben abnehmen und irgendwann, wenn’s gut läuft, auch ein bisschen das Denken: Das Internet der Dinge. Den Begriff „Internet of Things“ (IoT) hat Kevin Ashton, der damalige Leiter und Mitgründer des Massachusetts Institute of Technology (MIT), geprägt. Dort wurde 1999 im Auto-ID-Center erstmalig eine firmenübergreifende RFID-Infrastruktur entworfen. Nach Ashtons Vorstellung sollten Computer fähig sein, unabhängig vom Menschen Informationen beschaffen zu können. Denn menschliche Kapazitäten seien begrenzt in Zeit und Fähigkeiten [1]. Seitdem hat sich einiges getan. Aber auch genug?

Woran IoT-Startups gerade arbeiten, welche Probleme sie zu lösen versuchen und welche sie selbst haben, hat sich in der Code_N-Halle auf der CeBIT 2015 gezeigt. Die 50 Finalisten des Startup-Wettbewerbs, der dieses Jahr das Thema „Internet of Things“ aufgegriffen hat, waren eingeladen, ihr Produkt auf der IT-Messe vorzustellen. Sie wurden aus über 400 Bewerbungen aus 40 Ländern von einer elfköpfigen Jury ausgewählt, die sich aus Entscheidern und Machern der digitalen Wirtschaft zusammensetzt – so waren zum Beispiel Klaas Bollhöfer, Chief Data Scientist von „The unbelievable Machine Company“, und Frank Riemensperger, Country Managing Director von Accenture, mit dabei.

Während das Internet of Things vor Jahren noch weitestgehend mit Home-Automation gleichgesetzt wurde, bespielen die Entwickler mittlerweile viele Disziplinen. Bei Code_N , der in diesem Jahr in die vierte Runde ging, unterteilte man nach „Digital Life“, was im Wesentlichen Wearables und Smart-Home-Lösungen meint, „Smart City“, „Future Mobility“ und „Industrie 4.0“. Am greifbarsten für die meisten Menschen sind derzeit wohl noch die Kategorien „Digital Life“ und „Future Mobility“, weil es den Einzelnen in seinem persönlichen Umfeld unmittelbar betrifft.

Mehr als Gimmicks

Doch auch in diesem Bereich hat das Internet der Dinge zu kämpfen. Denn viele Menschen scheinen in den Produkten derzeit noch keine Relevanz für ihr Leben zu sehen. Bei einer Studie der Nielsen Holdings N.V. aus dem Jahr 2014 wurden 2.000 US-Konsumenten zwischen 18 und 54 Jahren zu smarten Produkten befragt. Von den Befragten sagten 41 Prozent, dass die smarten Produkte, die sie gesehen oder von denen sie gehört hatten, nichts weiter als Gimmicks seien. Unternehmen müssten stärker daran arbeiten, diese Produkte relevanter für ihr Leben zu machen. 58 Prozent waren sich sicher, dass sie nur auf smarte Produkte „upgraden“ würden, wenn diese einen echten Nutzen hätten und nicht lediglich eine Neuheit böten [2].

Ein echter Nutzen misst sich allerdings auch am Preis-Leistungs-Verhältnis. Um wirklich viele Geräte zu vernetzen und „smart zu schalten“, bedarf es einer ganzen Menge an Gerätschaften – und die sind derzeit noch recht teuer.

In Sachen Anwendungsfälle hat sich dennoch einiges getan. Als Gimmicks lassen sich die meisten Produkte, die es in der Code_N-Halle zu sehen gab, nicht mehr betiteln. Die Startups arbeiten mittlerweile an sehr konkreten, wenn auch mitunter kleinteiligen Problemen. Wir haben fünf von ihnen an ihrem Stand besucht und uns zeigen lassen, welches Problem sie in Angriff genommen haben.

Eine Lösung für alle – zum Selberbauen und -programmieren

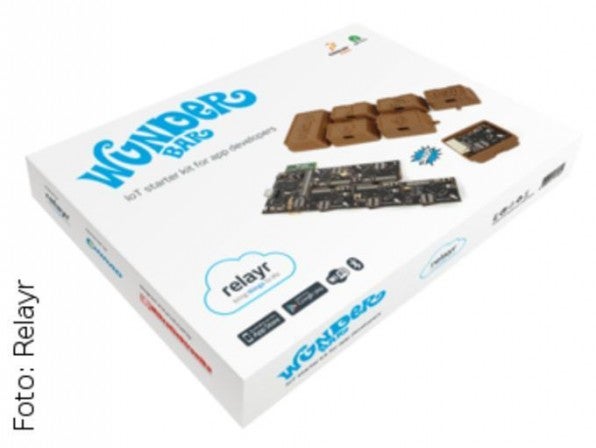

Der Gewinner des Startup-Contests Code_N [3] ist sehr bezeichnend für den Stand der Dinge in Sachen Internet of Things. Weil von all den Lösungen für die großen und kleinen Probleme ausgerechnet eines der Modelle gewonnen hat, das eigentlich noch keine fertige Lösung ist – schon gar nicht für den Endverbraucher: Die „Wunderbar“ von Relayr [4].

Das Startup war mit seinem Produkt in der Kategorie

„Industrie 4.0“ eingeordnet. Im Grunde hätte es aber in jede der vier

Kategorien gepasst. Relayr ist ein junges Startup, das keine fertige

Lösung anbietet, sondern einen Baukasten, mit dem sich Entwickler für

ihr Unternehmen oder ganz privat ihre eigene Lösung bauen können. Sieben Elemente enthält das schokoladentafelförmige Kit: einen Infrarot-Transmitter, ein Mikrofon, Licht- und Temperatur-Sensoren sowie ein Gyroskop. Dazu kommt ein Brückenmodul zum Anschluss an Arduino und Raspberry Pi sowie das Hauptmodul, das die Sensoren kontrolliert und die gewonnenen Daten in die Cloud sendet.

Und was kann man jetzt damit machen? Im Prinzip alles, was einem in den Sinn kommt. Denn Relayr bietet genau das, was viele andere noch nicht bieten können: nicht vorgegebene, flexible Anwendungsmöglichkeiten, eine offene Schnittstelle und vielfältige, individuelle Vernetzungsmöglichkeiten. Durch „Wunderbar“ werde „das Internet der Dinge sehr leicht fass- und anwendbar für Programmierer“, so Ulrich Dietz, Vorstandsvorsitzender des IT-Anbieters GFT und Initiator von Code_N. „Und das ist auch wichtig, denn obwohl das Internet of Things gerade auch auf der CeBIT ein omnipräsentes Thema ist, sind die gefühlten Hürden für Entwickler noch sehr hoch.“ Relayr würde diese Hürden beseitigen, so Dietz weiter. Relayr gibt es online, aber auch bei Conrad für 179 Euro zu kaufen.

Praktische Alltagshilfe, leichte Bedienung

Ein ganz konkretes Problem löst hingegen FŪZ Designs [5]. Das Startup hat 2014 sein erstes Produkt gelauncht: Das Bluetooth-Vorhängeschloss Noke. Ein Problem, das Noke lösen soll, sind verlorene Schlüssel oder vergessene Zahlenkombinationen. Darüber hinaus kann man über die App anderen den Zugang ermöglichen – ganz ohne Schlüsselübergabe.

Im März dieses Jahres haben die Noke-Macher dann ihr zweites Produkt auf den Markt gebracht. Das Noke U-Lock, ein Fahrradschloss, das mit den gleichen Funktionen wie das Vorhängeschloss ausgestattet ist und zusätzlich über eine Alarmfunktion verfügt. Mit einem Knopfdruck lässt sich das Schloss über die App per Bluetooth entriegeln – und wenn man sich entfernt, verriegelt es sich automatisch. Die App verrät zusätzlich, wo das Rad zuletzt abgeschlossen wurde. Das U-Lock hat über seine Kickstarter-Kampagne dreimal soviel Geld gesammelt wie ursprünglich geplant. Das Schloss soll 129 US-Dollar kosten und weltweit bestellbar sein.

All in one – auf der Suche nach einem Standard

Viele Startups beschäftigen sich vor allem damit, wie man die unterschiedlichsten Geräte und Anwendungsfälle an einem Ort bündeln kann. So auch Cozify, Athom und PipesBOx, die es bei Code_N ins Finale geschafft haben.

Cozify

Cozify [6] ist ein finnisches Startup, das es seinen Nutzern ermöglichen will, verschiedenste Smart-Home-Geräte zentral zu verknüpfen und zu steuern. Dazu hat es einen schlichten IoT-Hub mit einer korrespondierenden App entwickelt. Der Cozify-Hub erkennt die in der Wohnung installierten Smart-Home-Anwendungen über das WLAN und ermöglicht so die Integration in die App. Zurzeit ist Cozify mit Sonos Wireless-Lautsprechern, Osrams Lightify-Lampen und -Glühbirnen, Belkins Wemo-Smart-Electricity-Plugs and Philips Hue-lights kompatibel.

Steuern lässt sich die kleine Kommandozentrale über eine App, die nach einem simplen Prinzip funktioniert: Der Anwender definiert per Wisch Regeln, die nach dem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren, zum Beispiel: „Wenn ich den Raum betrete, dann geht das Licht an“. Zudem können Nutzer ihre Einstellungen auch temporär teilen, wenn zum Beispiel Gäste im Haus sind. Aktuell ist das Startup auf der Suche nach weiteren Hardware-Kooperationen für seinen Hub sowie nach Vertriebspartnerschaften. Der Cozify-Hub kostet 150 Euro und wird derzeit nur innerhalb Europas in ausgewählte Länder verschickt.

Athom

Das niederländische Startup Athom [7] hat einen etwas anderen Ansatz der Bedienfreundlichkeit gewählt: Es hat einen kleinen Hausassistenten namens Homey entwickelt, der über Sprache gesteuert wird und alle smarten Geräte steuern soll. Bisher spricht und versteht Homey Englisch, Niederländisch, Spanisch, Deutsch und Französisch. Der kugelige Assistent kann aber nicht nur in menschlicher Sprache kommunizieren, sondern auch in sämtlichen Wireless-Signalen. Homey unterstützt sieben drahtlose Verbindungen, zudem besitzt er eine Infrarot-LED für TV-Bedienung oder Hi-Fi. Er kann einen daran erinnern, den Schirm mitzunehmen, wenn das Wetter beim Verlassen des Hauses mies ist, er macht die Lieblingsmusik an, wenn man ihn darum bittet, oder synchronisiert die Kaffeemaschine mit dem Wecker. Die Macher versprechen „unendliche“ Anwendungsbereiche.

Athom hat Homey auf Basis einer offenen Plattform entwickelt, sodass er sich durch neue Services, Features oder Geräte stetig verbessern oder individuell anpassen lässt. Homey kostet 299 Euro und soll ab Sommer 2015 verschickt werden.

PipesBox

Das Warnemünder Startup PipesBox [8] sieht im Appstore-Prinzip die optimale Handhabung für den Nutzer. Das Startup hat eine Box mit dazugehöriger App entwickelt, die durch die Z-Wave-Technologie unterschiedliche Funkstandards und Dienste miteinander verknüpft. Damit lassen sich eine ganze Reihe von Smart-Home-Applikationen steuern: Derzeit gibt es über 800 verschiedene zertifizierte Geräte von etwa 160 unterschiedlichen Herstellern, die Z-Wave sprechen. Z-Wave hat eine Reichweite von circa 30 Metern innerhalb eines Hauses und ist in jeder PipesBox verbaut.

Den PipesMarket, der wie ein Appstore aufgebaut ist, kann man nach Smart-Home-Szenarien durchsuchen und genau sehen, mit welchen Geräten man was machen kann. Spannende Anwendungen (Pipes) lassen sich mit einem Klick zu Hause auf der Box installieren. Derzeit stehen 19 Pipes zur Verfügung. PipesBox bietet aber Entwicklern durch den Open-Source-Ansatz und das angebotene Softwareentwicklungskit auch die Möglichkeit, selbst Erweiterungen für PipesBox in Java zu programmieren. Die PipesBOX kostet im kleinsten Paket 199 Euro, im großen Starterpaket 359 Euro.

Problem erkannt, Problem gebannt?

Cozify, Relayr, FŪZ Designs, Athom und PipesBox bieten alle schon jetzt interessante und relevante Anwendungsfälle. Und die Startups liegen auch richtig darin, dass es darauf ankommt, möglichst viele Geräte und Apps miteinander kommunizieren zu lassen. Außerdem scheinen sie zu erkennen, dass das Internet der Dinge für eine breite Akzeptanz nicht zu „nerdig“ sein darf: Es muss wahren Nutzen im Alltag des Normalverbrauchers bringen, um sich langfristig einen Markt zu erschließen.

Der Smart-Thermostat-Anbieter tado hat zum Beispiel seine Kommandozentrale, die bisher nur über eine App steuerbar war, jetzt auch manuell bedienbar gemacht: „Falls mal die Oma zu Besuch ist“, sagt Stefanie Sedlak, die PR-Managerin der Firma. Tado-Nutzer können ihr smartes Thermostat bald mit anderen Anwendungen über IFTTT verknüpfen. Damit geht auch der Code_N-Alumni von 2013 einen Schritt weiter von Home-Automation in Richtung Internet of Things. „Auf Kommunikations- und auf Applikationsebene streben alle Anbieter von IoT-Produkten nach mehr Standardisierung. Das ist nicht einfach zu erreichen. Wir sind der Meinung, dass die IETF (Internet Engineering Task Force) hier ähnlich wie bei der Standardisierung von WLAN oder TCP/IP mehr Einfluss nehmen sollte“, so Sedlak.

Dass diese Vernetzungsmöglichkeiten die größte Schwachstelle des Internets der Dinge ist und es deswegen noch ein weiter Weg ist, bis wirklich vom „Internet of Everything“ gesprochen werden kann, zeigt auch ein anderer Trend, der in der Code_N-Halle zu beobachten war: Die meisten Aussteller gab es im Bereich Steuerung/Vernetzung/Plattform. Viele Startups scheinen Lösungen für die Unzulänglichkeiten der anderen zu entwickeln. So gut überlegt, wie sie sind, so sind sie dennoch Brückentechnologien oder Workarounds für etwas, das es noch zu entwickeln gilt. Trotz des immer größer werdenden Angebots an Vernetzungsplattformen und Apps kann sich jedoch noch keine Lösung richtig durchsetzen und so kochen mehr oder weniger alle ihr eigenes Süppchen. Alle Startups, die wir gefragt haben, haben das gleiche Problem: der fehlende gemeinsame Standard, der alles mehr oder weniger unsichtbar miteinander kommunizieren lässt und so aus praktischen erst smarte Dinge macht. Und bis dieses Problem gelöst ist, heißt es weiter: Für jedes Wehwehchen ein Teechen!

Bitte beachte unsere Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team