- „The Network is the Computer“

- Kosten und Nutzen

- Die Cloud im Betriebssystem

- Browser als Betriebssystem

- Google geht den konsequenten Weg

- Amazon rückt das Ökosystem in den Vordergrund

- Das Betriebssystem in der Cloud

- Die praktischen Probleme

- Offline ist nicht vollkommen vom Tisch

- Leben und Arbeiten in der Cloud

- Fest installierte Software als Nische

- Für jeden eine eigene Cloud

- Sicher ist sicher

- Das Aus fürs große Betriebssystem

- Fazit

Cloud OS: Das Web als Betriebssystem

Wie in so vielen Geschichten geht es auch in dieser um Sex. Denn wenn man Netbooks eine Eigenschaft nie zuschreiben konnte, dann war es diese: sexy zu sein. Der Bildschirm zu klein, die Leistung zu schwach, die Erwartungen nicht erfüllt. Steve Jobs, der alle Geräte immer erst sexy gemacht hat, bevor er sie mit Apple auf den Markt geworfen hat, hat zu Zeiten des großen Netbook-Hypes gesagt: „Wir haben keine Ahnung, wie man für 500 Dollar einen Computer herstellen soll, der kein Stück Schrott ist.“ Kurze Zeit später versetzte er den Mini-Notebooks mit seinem iPad den Todesstoß.

„The Network is the Computer“

Die Idee hinter den Netbooks aber überlebt. „The Network is the Computer.“ Dieser Satz war schon in den 80er-Jahren die Unternehmensphilosophie von Sun Microsystems. Die Vision: Leistungsfähige Großrechner übernehmen die ganze Arbeit, während die Nutzer an einfachen und preiswerten Thin Clients sitzen. Deren Rechenleistung wird nur für die Benutzerschnittstelle gebraucht.

Damit die Software funktioniert, müssen wir keine Gedanken mehr an die Hardware verschwenden: Speicherplatz, Rechenleistung und Anwendungen liegen in der Cloud, jederzeit nutzbar, ohne Installation auf dem lokalen Computer. Auch Updates nach jeder neuen Sicherheitslücke werden damit überflüssig.

Kosten und Nutzen

Wenn man das auf ganze Unternehmen hochrechnet, die sich nicht mehr um Aufbau und Betrieb eigener Infrastruktur kümmern, die weniger Hardware, Software und Lizenzen einkaufen müssen, stellt man fest: Die Cloud ist eine hochprofitable Sache. Eine Studie der Marktforscher von IDC hat vor zwei Jahren ergeben: Das Thema „Kostensenkungen“ ist der größte Antriebsfaktor für die Unternehmen in Sachen Cloud. Dabei geht es nicht nur um die Hardware. Auch die immer höheren Energiekosten lassen sich drücken: Unternehmen, die komplett auf Thin Clients setzen, verbrauchen laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts nur noch die Hälfte der Energie, die für ein klassisches Client-/Server-Netzwerk drauf geht.

Die Cloud im Betriebssystem

Der Weg ist also seit Jahrzehnten vorgezeichnet, nur das Netz war noch nicht so weit: Was lange fehlte, waren Breitbandanschlüsse für jeden, um ganze Applikationen auf die Rechner der Nutzer und deren Daten wieder zurück ins Netz transportieren zu können. Denn erst mit vielen Nutzern lohnen sich Software-as-a-Service-Lösungen auch für die Anbieter in der Cloud. Diese kritische Masse an Breitbandanschlüssen und Nutzern ist jetzt erreicht. Und schon übernimmt die Cloud immer mehr zentrale Aufgaben. Das lokale Betriebssystem wird gleichzeitig immer unwichtiger.

Kein neues Betriebssystem ohne die Cloud. Schlag auf Schlag halten Cloud-Anwendungen gerade Einzug in die großen Systeme. Bei Apple gehört jetzt zum Beispiel die iCloud zu den Kernfunktionen von Mac OS X Lion und iOS 5. Apple spendiert damit kostenlosen Online-Speicherplatz, auf den die Nutzer mit einfachen Mitteln zugreifen können – egal, mit welchem Gerät. Die iCloud sorgt zusätzlich dafür, dass Dokumente, E-Mails, Termine und mehr auf allen Geräten rund um die Uhr synchron gehalten werden.

Das System bleibt aber Apple-typisch geschlossen: Alle Daten lassen sich nur über native Apps und die iCloud-Website abrufen. Streaming für Musik und Videos oder Web-Apps bleibt Apple schuldig. Die iCloud ist also ein einfacher Online-Speicherplatz mit Synchronisationsfunktion. Trotzdem hat Apple sie mitten ins Betriebssystem integriert – damit ist klar, wohin die Reise geht.

Einen ähnlichen Weg geht Microsoft: Der Cloud-Dienst Windows Live wird fester Bestandteil von Windows 8 und soll Apps und deren Einstellungen synchronisieren können. Wer mit dem Tablet weiterarbeiten möchte, findet seine Apps dort so, wie er sie am Computer verlassen hat: Er kann den Film an derselben Stelle weitergucken, das Textdokument an derselben Stelle weiterschreiben, und auch die gerade eingetragenen Termine kennt das Tablet schon.

Die Metro-Style-Apps in Windows 8 werden über Microsofts Cloud-Dienst Windows Live in Echtzeit mit anderen Geräten synchronisiert.

Die Synchronisation bleibt aber den neuen Metro-Style-Apps vorbehalten, die sich hinter den Kacheln auf dem Windows-8-Startbildschirm verbergen. Die klassischen großen Anwendungen von Word über Firefox bis Photoshop werden nicht synchronisiert – zumal Microsoft jeder App nur 30 KB Speicherplatz in der Cloud erlauben will. Es geht also nicht um große Datenmengen; die komplette Musikbibliothek, Videos oder Fotos bleiben außen vor.

Auf der anderen Seite zeigt sich Microsoft offener als Apple: Teile von Windows Live wie SkyDrive, die Office Web Apps und vor allem der E-Mail-Dienst Hotmail lassen sich über jeden Browser und jedes Betriebssystem bedienen. Über die Größe der eigenen Festplatte und sogar über die Installation ganzer Office-Pakete müssen wir uns als Nutzer immer weniger Gedanken machen.

Browser als Betriebssystem

Apple und Microsoft halten trotz Cloud an ihren lokalen Betriebssystemen fest. Dahinter steckt immerhin viel Geld – und auch der Wunsch, die Nutzer bei sich zu halten: Wer sich einmal in eine der Cloud-Welten begeben hat, wird so schnell nicht in eine andere wechseln. Immerhin wird es von Tag zu Tag schwieriger, all seine Daten wieder aus der Cloud zu holen und sie dem Konkurrenten anzuvertrauen, bei dem alles ganz anders funktioniert.

Selbst im Bereich Gaming existieren bereits Streaming-Angebote wie Onlive, die eine lokale Installation von Spielen ersetzen.

Brauchen wir Windows oder Mac OS überhaupt noch, so wie wir diese Systeme kennen? Was wollen wir mit einem Jumbojet, wenn die kleine Maschine reicht? Vom Googeln über die Bildbearbeitung und Tabellenkalkulation bis zum Chat, von E-Mails über die Textverarbeitung bis zum Online-Speicherplatz – wer kein Gamer ist oder nicht mit Spezialsoftware arbeitet, findet alles im Netz.

Selbst diese speziellen Nutzergruppen müssen nicht mehr für ewig vom Netz abgebunden bleiben: Dienste wie Onlive [1] zeigen, dass auch die Computerspielehersteller die Geschäfte der Zukunft im Streaming sehen – die Installation vieler GB Spielesoftware auf dem eigenen Rechner könnte eines Tages überflüssig werden, sobald das Problem mit der Latenz gelöst ist – immerhin geht es zum Beispiel bei Egoshootern um jeden Sekundenbruchteil. Da darf es keine Verzögerungszeiten geben.

Moderne Webbrowser verfügen über ein intelligentes Speichermanagement. Sie können zum Teil direkt aufs Dateisystem zugreifen. Auch die Hardware dürfen sie bedienen: Kamera, Mikrofon oder andere Geräte im Computer. Damit übernehmen die Browser schon jetzt Aufgaben, die bisher nur Betriebssysteme hatten.

Google geht den konsequenten Weg

Den konsequentesten Weg geht Google mit seinem Chromebook – dem Netbook in Formvollendung. Das „Betriebssystem“ Chrome OS besteht fast nur aus dem hauseigenen Chrome-Browser. Es arbeitet webbasiert – ohne lokal installierte Software. Programme und Daten kommen aus der Cloud. Wer neue Funktionen braucht, bedient sich im Chrome Web Store. Wenn es nach Google geht, müssen wir Nutzer uns auch keine Gedanken mehr über Viren, Würmer und Sicherheitsupdates machen: Darum kümmern sich die Google-Rechenzentren. Und wieder verschwindet ein klassisches Stück Betriebssystem vom eigenen Rechner.

Was Chrome OS fürs Notebook ist, soll „Boot to Gecko“ (B2G) für mobile Geräte werden: ein Betriebssystem auf Basis der Gecko-Engine, mit der auch der Firefox-Browser arbeitet. Der größte Teil dieses Projekts existiert bisher nur auf dem Papier. Mozilla-Entwickler Andreas Gal hat aber schon eine Reihe von Schnittstellen angekündigt, die B2G zur Verfügung stellen soll und über die „einfache Webseiten“ klassische Hardware-Funktionen nutzen können sollen: für Telefonie, SMS, Kamera, USB, Bluetooth und NFC-Zahlungssysteme zum Beispiel. Das Web fungiert auch hier als Betriebssystem, die Webseiten als Programme.

Amazon rückt das Ökosystem in den Vordergrund

Auch Amazon lässt mit seinem neuen Tablet-Computer Kindle Fire das Betriebssystem ein Stück in den Hintergrund rücken: Amazon hat Android als zugrundeliegende Software so weit verändert, dass sie kaum noch wiederzuerkennen ist. Stattdessen tritt das Ökosystem in den Vordergrund: Filme, Musik, Apps und Bücher, die auch immer stärker in die Cloud wandern. Das Kindle Fire selbst verfügt über einen internen Speicher von nur acht GB.

Spannend ist außerdem der Cloud-Ansatz des Amazon-Browsers Silk: Er nutzt die Server des Unternehmens, um beliebte Webseiten zwischenzuspeichern und dadurch deutlich schneller anzeigen zu können als andere Browser. Sie werden dann in komprimierter Form an den Kindle Fire weitergegeben. Laut Amazon-Softwareingenieur Peter Vosshall schrumpft damit das Datenvolumen einer drei MB großen Bilddatei auf 50 KB, die aus der Amazon-Cloud zurück auf den Kindle Fire übertragen werden müssen. Bestätigen sich die Gerüchte, plant Amazon schon Silk-Versionen für die großen Betriebssysteme Windows und Mac OS.

Das Betriebssystem in der Cloud

Einen noch einmal anderen Ansatz verfolgen Carbyn, Jolicloud, eyeOS und der Open-Xchange Web Desktop: Sie bringen nicht die Cloud ins Betriebssystem, sondern das Betriebssystem in die Cloud.

Carbyn zum Beispiel wirbt mit dem Motto „Your Apps. Everywhere.“ – und ist nichts anderes als ein Desktop im Browser. Statt einzelne Webdienste über Bookmarks öffnen zu müssen, finden die Nutzer auf dem Desktop eine Reihe von Apps: vom Texteditor über ein Grafikprogramm und Angry Birds bis zum eigenen Browser „Surf“ – so verrückt es auch erst einmal klingt, einen Browser zu starten, der in einem Betriebsystem läuft, das gerade in einem Browser läuft. Um den Eindruck eines „fertigen“ Betriebssystems zu unterstreichen, können sich alle Apps miteinander unterhalten und auf eine gemeinsame virtuelle Festplatte zugreifen.

Desktop im Browser: Carbyn ist ein HTML5-Betriebssystem und bildet einen klassischen Desktop ab – der sich mit jedem HTML5-fähigen Browser in jedem beliebigen „echten“ Betriebssystem aufrufen lässt.

Carbyn befindet sich zurzeit noch in einer geschlossenen Testphase und lässt nur Nutzer mit Einladung rein. Außerdem ist es schon offen für Drittprogrammierer, die ihre Carbyn-Apps später über einen eigenen App Store vertreiben können sollen.

Der Sinn und Zweck eines solchen Betriebssystems im Browser ist klar: Die Nutzer müssen sich nicht mit jedem neuen Gerät auch an eine neue Arbeitsumgebung gewöhnen. Egal, an welchem Ort dieser Welt sie sich einloggen – sie bekommen ihr gewohntes Bild. Und nicht nur das: Auch die Geräte werden damit ein Stück egaler. Moderne HTML-5-Browser finden sich auch auf dem iPad, in Android-Tablets oder Smartphones. Das gewohnte Betriebssystem ist damit nicht mehr im großen PC gefangen.

Einen ähnlichen Ansatz wie Carbyn verfolgt Jolicloud, das es als Joli OS mittlerweile auch als vollwertiges Betriebssystem gibt – speziell für Netbooks, linuxbasiert und mit dem mutigen Vorsatz: „Joli OS verwandelt kostenlos bis zu zehn Jahre alte Computer in coole neue Cloud-Geräte. Es könnte sein, dass Sie sich dank Joli OS nie mehr einen neuen Computer kaufen müssen.“

Auch die Macher der Kollaborationssoftware Open-Xchange arbeiten zurzeit an einem eigenen Webdesktop. Für Nutzer, die ihre Daten nicht einem einzelnen Anbieter überlassen möchten, bietet eyeOS außerdem die Installation eines solchen Betriebssystems im Browser auf dem eigenen Server an.

Die praktischen Probleme

Wer als Städter einmal die Stadt verlassen hat, wer im Urlaub mit dem UMTS-Stick hantieren musste oder im ICE versucht hat, ein angenehmes Arbeiten mit dem HotSpot hinzubekommen, weiß, wie schnell der Spaß mit der Cloud vorbei sein kann. Und dann?

Ein Betriebssystem, mit dem man die täglichen Aufgaben erledigen soll, darf nicht in den unmöglichsten Momenten schlapp machen. Offline ist der Tod, oder wie der „Spiegel“ getitelt hat: „Offline taugt das Chromebook bloß als Buchstütze“. Bisher sind viele Cloud-Anwendungen auch daran gescheitert: Schnelle und zuverlässige Internetzugänge gibt es in Deutschland bei weitem nicht überall. Im Grunde ist die Cloud ihrer Zeit noch ein Stück voraus.

Offline ist nicht vollkommen vom Tisch

Eine Lösung für dieses Problem könnte eine Art Offline-Modus von HTML5 sein, über den wir in der vergangenen Ausgabe des t3n Magazins ausführlich berichtet haben: eine Mischung aus Datenbank und Cookies 2.0, die auf dem Client gespeichert wird und den Namen „Web-Storage“ trägt. Sie geht über die üblichen Aufgaben von Cookies hinaus und kann Web-Apps auch als eine Art Mini-Datenbank dienen. Unmengen komplexer Datensätze lassen sich damit nicht speichern; die Möglichkeiten gehen aber trotzdem weit über das hinaus, was in Browsern bisher mit einfachen Textcookies möglich war. Web-Storage bietet deshalb eine hervorragende Grundlage für die Offline-Modi von Web-Apps. Mit jStorage gibt es mittlerweile außerdem ein Framework, das die Anwendung in allen großen Browsern möglich macht – schon heute und problemlos.

Auch Google bietet über die Software Gears Offline-Modi seiner Dienste an: Gears läuft als Browser-Plug-in und ermöglicht es den Diensten, über eine JavaScript-API auf lokale Datenträger zuzugreifen. Daten werden offline in einer SQLite-Datenbank gesichert, die Synchronisation dafür läuft im Hintergrund. Das funktioniert zum Beispiel für den Google Reader, Google Docs und Google Mail. Aber auch Drittanbieter wie das Blogsystem WordPress oder das Organisationstool Remember the Milk unterstützen Gears.

Vergangenes Jahr hat aber auch Google bekanntgegeben, sein Engagement in Gears zurückzufahren, um in Zukunft auch für Offline-Modi stärker auf HTML5 und Web-Storage zu setzen. In den aktuellen Versionen des Google-Browsers Chrome ist das Gears-Plug-in auch nicht mehr automatisch installiert.

Leben und Arbeiten in der Cloud

Auch im deutschen Netz steigt die Zahl der Vorreiter, für die die Cloud zum Mittelpunkt im Leben und Arbeiten wird.

netzwertig.com-Macher Martin Weigert hat im Frühjahr 2010, noch vor Beginn des großen Hypes um die Cloud, über den „Untergang der Desktop-Software“ gebloggt: „Erinnern Sie sich daran, wie viele Desktop-Programme Sie sich in den vergangenen zwölf Monaten installiert haben? Ich schon: nicht viele. Ich habe das gemerkt, als ein Freund mir zwei Programme empfohlen hat: eins als Alternative zu iTunes und eins zum Konvertieren von Videodateien. Als ich festgestellt habe, dass ich die Programme runterladen muss, um sie zu installieren, habe ich das Interesse komplett verloren.“

Weigert zählt die Gründe auf: die umständliche Installationsroutine, die viel Zeit verbraucht, der Computer, der mit jedem neuen Programm immer langsamer wird, und die Arbeit an vielen verschiedenen Geräten: „Ich benutze mindestens zwei Computer plus mein iPhone.“ Und vor allem: „Auf jedem Computer, den ich mir neu kaufe oder dessen Festplatte ich formatiere, müsste ich die komplette Software wieder installieren. Ich habe das im Leben vielleicht 20 mal getan, und es wird mit jedem Mal ärgerlicher.“

Fest installierte Software als Nische

Es gibt noch Momente, in denen es ohne lokale Software nicht geht. Weigert selbst zählt dazu Software, die den Zugriff auf die Cloud deutlich vereinfacht – zum Beispiel Client-Programme für Spotify, Dropbox oder Twitter. „Ansonsten gibt es nur noch ein paar Aufgaben, die man nur mit fest installierter Software erledigen kann: professionelles Layouten zum Beispiel, Video- oder Musikbearbeitung. Aber geben Sie der Sache noch ein paar Jahre – dann können Sie auch diese Dinge einfach in der Cloud erledigen.“

Noch lauter als Weigert verpackt Martin Thielecke die Geschichten über seinen Abgang in die Cloud: „Wozu braucht man noch gleich einen Desktop? Ach ja, zum Zumüllen. Wozu muss man noch gleich Software lokal installieren? Weil’s hübscher ist? Nunja, das ist kein Ding der Software, sondern generell der Tools, die man benutzt.“ Thielecke ist Entwickler und Unternehmer aus Hamburg und gilt als bekennender Google-Fanboy. Auch aus seiner Sicht gibt es in der Cloud nur noch wenige Lücken: Er vermisst effizientes Coding in der Cloud, einen adäquaten Ersatz für Photoshop und eine Standardverschlüsselung für hochgeladene Daten.

Weil die Cloud vor allem kostengünstige Anwendungen verspricht, wächst die Bedeutung auch für Unternehmen – die oft noch Chancen und Risiken des Cloud Computings abwägen. Viele Unternehmen rechnen aber damit, dass Cloud-Anwendungen in den kommenden Jahren wichtiger werden und fest installierte Programme an den Arbeitsplätzen ihrer Mitarbeiter überflüssig machen.

Einzelne Beispiele brechen schon raus: Viele Radiosender haben bisher auf selbst programmierte Systeme zum Austausch von Audiodateien gesetzt – zum Teil mit kompletten Client-Programmen zum automatischen Import ins Sendesystem. Sender wie Antenne Düsseldorf nutzen darüber hinaus Dropbox als Alternative, vor allem für Reporter, die von ihren Smartphones und Notebooks unterwegs aus keinen direkten Zugriff aufs Sendesystem haben. Auch die Vorbereitung der Moderatoren auf einzelne Sendungen läuft komplett über Google Docs: Die Funktion, einzelne Moderationstexte direkt im Sendesystem zu verfassen, um sie dann am Studiomonitor aufzurufen, wird zunehmend unwichtiger.

Einzelne Autohäuser haben ihre komplette IT ausgelagert und lassen sie jetzt über Rechenzentren betreiben, Werbeagenturen haben ihr Projektmanagement auf Online-Dienste ausgelagert, ganze Warenwirtschaftssysteme wandern in die Cloud. In den USA werden mittlerweile die Daten jedes sechsten Angestellten online auf Servern des Unternehmens ADP gespeichert – per Webinterface; Software zur Personalverwaltung fällt weg. Mehr Informationen hierzu finden sich in dieser Ausgabe unter anderem ab Seite 62.

Für jeden eine eigene Cloud

Viele, die schon heute mit der Cloud leben und arbeiten, halten die Diskussionen über Datenschutz und Privatsphäre für Hysterie. Martin Thielecke zum Beispiel hat sehr deutlich gebloggt: „Es gibt immer noch Menschen, die Angst vor Google haben. Verschwindet aus diesem Internet und baut euch ein eigenes!“ Beim Barcamp in Kiel im Sommer sagte er über Google: „Meine Daten sind dort sicher, weil ich die Menschen dort kenne.“

Klar ist aber: Wenn immer mehr zentrale Daten und Funktionen ins Netz wandern, über die vorher das Betriebssystem die Kontrolle hatte, ist auch die Sicherheit ein Thema. Auf die vielen Fragen nach der Sicherheit der Daten haben die Anbieter noch keine vertrauenswürdigen Antworten gefunden: Wie kann ich als Nutzer vergleichen, welcher Anbieter in der Cloud mir wie viel Sicherheit gibt? Es existieren keine Maßstäbe für solche Fragen, am Ende bleibt nur Vertrauen, das von einigen Anbietern aber schon jetzt verspielt wurde: Facebook hält gelöscht geglaubte Postings gespeichert, Sony lässt sich die Kreditkartendaten seiner Kunden aus der Datenbank klauen und RIM schafft es über Tage nicht, den E-Mail-Dienst des Blackberrys wieder in Gang zu bekommen.

Sicher ist sicher

Genau diese Frage nach der Sicherheit der eigenen Daten hat den Hamburger ARD-Technik- und Wirtschaftsjournalisten Daniel Sprehe zur Personal Cloud getrieben: „Mir reicht es nicht, wenn Unternehmen einfach nur sagen, meine Dateien wären bei ihnen ‚ganz sicher‘ und ‚verschlüsselt‘. Ich habe mir zu Hause einen eigenen kleinen Server aufgestellt: linuxbasiert, für mehrere Benutzer, mit Festplatte im Netzwerk, und auf all diese Daten kann ich auch von unterwegs zugreifen.“

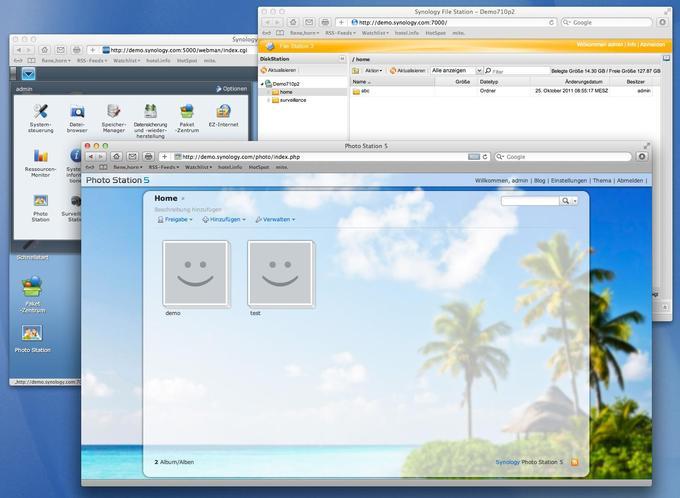

Dieses NAS-System dient Sprehe nicht nur als einfache Plattform zum Dateiaustausch: Er kann per App auf dem Smartphone oder dem Tablet-Computer auf Fotos zugreifen oder in seiner Personal Cloud gespeicherte Musik und Videos streamen. Das System bietet außerdem eine Benutzeroberfläche, die im Ansatz an Webdesktops wie Carbyn oder Jolicloud erinnert: Über den einfachen Dateibrowser hinaus stehen Apps zum Durchblättern der eigenen Fotos oder als Online-Alternative zu iTunes bereit [2].

Die Oberfläche der Synology DiskStation: Das NAS-System bietet ähnlich wie die Webdesktops Carbyn und Jolicloud das komplette Look & Feel eines Betriebssystems – egal, an welchem Rechner sich sein Nutzer befindet.

Die Oberfläche der Synology DiskStation: Das NAS-System bietet ähnlich wie die Webdesktops Carbyn und Jolicloud das komplette Look & Feel eines Betriebssystems – egal, an welchem Rechner sich sein Nutzer befindet.Preislich sind solche Personal Clouds mittlerweile für 200 Euro zu haben – inklusive RAID-System. Dazu kommt der Aufpreis für die Festplatten. Die Anbieter haben es aber mittlerweile geschafft, NAS-Systeme für den privaten Gebrauch so einzurichten, dass die Nutzer kein technisches Tiefenwissen mehr benötigen: Die Systeme sind in der Regel selbsterklärend und direkt startklar.

Interessant wird es, wenn man die Personal Clouds mit den schon beschriebenen Webdesktops zusammendenkt. Ausgerüstet mit einer Menge an Web-Apps könnten solche Systeme zum absoluten Totschlagargument für klassische Desktop-Betriebssysteme werden: Sie verbinden Bequemlichkeit und Sicherheit.

Auch Web-Erfinder Tim Berners-Lee hat vor kurzem auf der RSA-Sicherheitskonferenz in London die Personal Cloud als Lösung für viele Sicherheitsbedenken angepriesen: Sie könnten auch als zentraler Speicher für persönliche Daten dienen, auf den Anbieter wie Facebook zugreifen können – und trotzdem bleiben die Daten unter Kontrolle ihrer Eigentümer. Dafür allerdings fehlen noch die passenden Schnittstellen und die Nutzer von Personal Clouds müssten vorher zu einer gewissen Marktmacht werden.

Das Aus fürs große Betriebssystem

Klar ist: Der Browser wird als zentrale Software immer wichtiger; der Rest kommt schon jetzt mehr als oft aus dem Netz. Die Cloud hat vor allem die kreativen Berufe erobert. Viele große Firmen in Wirtschaft und Industrie zögern dagegen, sensible Bereiche wie ihre Finanzen in die Cloud zu verlagern. Aber der Weg ist vorgezeichnet: Das Betriebssystem wird unwichtiger.

Bei Googles Chrome OS kommen Daten und Programme aus der Cloud. Geräte wie das Samsung Chromebook Serie 5 setzen auf das Betriebssystem des Suchmaschinen-Riesen.

Die großen Systemhersteller werden sich darüber Gedanken machen müssen, was ihr Windows, ihr Mac OS und ihr Linux noch unique macht. Wofür brauche ich noch ein teures Apple-Gerät, wenn ich auf einen alten PC umsteigen kann – Hauptsache, der Anschluss ans Internet stimmt? Was zählt, ist nur noch der Rumpf, der zum reinen Betrieb der Hardware nötig ist. Gerade für die Hersteller von großen Desktop-Rechnern, deren Verkaufszahlen schon jetzt einbrechen, wird diese Frage immer dringlicher. Etwas tiefer durchatmen dürften die Hersteller von Smartphones und Tablet-Computern: Gerade die großen Ökosysteme von Apple, Google und Amazon dürften auch weiter dafür sorgen, dass die Nutzer nicht so einfach zur Konkurrenz laufen.

Fazit

Was bleibt, ist die Frage nach der Zuverlässigkeit der Cloud: Deutschland fehlen weiterhin eine Menge Breitbandanschlüsse, damit das Arbeiten und Leben in der Cloud durchgehend funktioniert. Wie aufgeschmissen man als Nutzer ist, hat außerdem der große BlackBerry-Ausfall im Oktober gezeigt: Tagelang sind E-Mails höchstens mit Zeitverzögerung angekommen, der Messenger-Dienst ist komplett ausgefallen, richtig Surfen war auch nicht drin. Einen ähnlichen Fall gab es im April, als der Amazon-Hostingdienst EC2 ausgefallen ist: Dort liegen Dienste wie foursquare, Quora und HootSuite – und waren deshalb ebenfalls nicht mehr zu erreichen.

Ein einziger Ausfall kann dafür sorgen, dass Millionen Menschen auf der Welt aufgeschmissen sind, weil ihre wichtigsten Anwendungen nicht mehr funktionieren. Das – natürlich – war mit einem lokalen Betriebssystem so schnell nicht möglich.

| Event-Tipp: Webciety Conference – 6. bis 10. März 2012 |

| Für immer mehr Dinge in unserem Alltag ist die Vernetzung mit der digitalen Welt schon heute ein zentrales Merkmal. Sei es der Turnschuh mit Anbindung an die Internet-Laufcommunity, die Entertainment-Einheit mit Streaming-Anbindung oder der Geschäftsprozess, bei dem über das Internet Partner und Kunden in kollaborative Prozesse eingebunden sind – die digitale Erweiterung ist nicht mehr Fiktion, sondern schon heute Realität. Das Web ist mehr als ein Informations- und Kommunikationsmedium, sondern vielmehr das Betriebssystem unseres vernetzten Alltags.Unter dem Leitthema „Designing the Web Operating System“ diskutiert die „Webciety Conference 2012“ als Themenbühne im CeBIT-Ausstellungsbereich „Webciety Internet Solutions“ die Entwicklungen, Potenziale und Herausforderungen für das Internet als „Betriebsplattform von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen“. Fachdiskussionen mit Entscheidern, Kamingespräche mit Branchenexperten und Startup-Pitches beleuchten den Wandel und diskutieren die Gestaltungsfragen aus verschiedenen Blickwinkeln.Dabei geht es nicht nur um die Besonderheiten neuer Technologie- und Anwendungskonzepte wie zum Beispiel von Cloud-Anwendungen oder Augmented-Reality-Konzepten. Vielmehr stehen die Erfolgsfaktoren und die prozessualen Paradigmen vernetzter Geschäftsprozesse im Mittelpunkt. Auch die Einführung und Umsetzung von kollaborativen und sozialen Geschäftsprozessen sowie neue internetbasierte Geschäftsmodelle und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft sind Thema der Konferenz. Insgesamt versteht sich der Ausstellungsbereich mit seiner öffentlichen Themenkonferenz einmal mehr als Treffpunkt der Internet-Wirtschaft auf der CeBIT. |

Dennis Horn arbeitet seit mehr als zehn Jahren als freier Hörfunkjournalist für die ARD. Er ist außerdem Mitgründer des Online-Büros fiene,horn. Horn ist überzeugter Onliner: Er hofft darauf und arbeitet daran, dass eines Tages die Angst vor dem „bösen Internet“ stirbt. Und wenn es ihm selbst einmal zu viel wird, genießt er die wundervollen Clouds über Dormagen am Rhein.

Dennis Horn arbeitet seit mehr als zehn Jahren als freier Hörfunkjournalist für die ARD. Er ist außerdem Mitgründer des Online-Büros fiene,horn. Horn ist überzeugter Onliner: Er hofft darauf und arbeitet daran, dass eines Tages die Angst vor dem „bösen Internet“ stirbt. Und wenn es ihm selbst einmal zu viel wird, genießt er die wundervollen Clouds über Dormagen am Rhein.