Coworking der Zukunft: Co vadis?

(Foto: Shutterstock/ g-stockstudio)

Überall im Hafven begegnet dem Besucher das Unfertige. Es ist Dezember, der Coworking-Space in Hannover hat bereits seit zwei Monaten geöffnet, und immer noch gehören die Handwerker zu den regelmäßigsten Gästen auf den 2.000 Quadratmetern Fläche. Sie tragen Stahlstangen die Treppen hoch, ab und an dringen die Geräusche einer Bohrmaschine in den Coworking-Space.

Die ständige Veränderung passt ins Konzept. Denn der Hafven versteht sich nicht als reiner Coworking-Space. Im Erdgeschoss haben die Gründer eine Werkstatt errichtet, in der sich auch handwerklich Interessierte ausprobieren können. Der selbstgebaute 3D-Drucker steht neben zwei Schreibtischen in einem riesigen unverputzten Raum, in der Metallwerkstatt nebenan dominiert ein Laser-Cutter die Halle, in der Holzwerkstatt trocknet ein frisch lackiertes Regal. Der Designer solle im Idealfall im Coworking-Space das Produkt am Notebook gestalten und danach direkt in der Werkstatt den Prototypen basteln können, sagt Mitgründer Jonas Lindemann. Im Hafven ist alles Work in Progress. Absichtlich. Das mit dem Coworking, das ist mehr Mittel zum Zweck.

Jonas Lindemann beschreibt damit nicht nur eine Strategie des Hafvens. Sondern auch eine Entwicklung der Coworking-Szene. Seit der Eröffnung des ersten Coworking-Spaces vor zwölf Jahren hat sich zwar der Grundgedanke gehalten: einen Arbeitsort für Freischaffende zu konzipieren. Das Unfertige aber ist geblieben. Die Ausgestaltung der Zusammenarbeit wandelt sich stetig weiter: Coworking-Spaces bieten nicht mehr nur einen Arbeitsplatz an. Sie verbinden sich mit Bibliotheken, bauen Kindertagesstätten nebenan oder implementieren, wie der Hafven, eine Werkstatt im Gebäude. Die Arbeit vermischt sich mit kreativen Bedürfnissen und persönlichen Interessen. Ein erster Vorbote darauf, wie unsere künftige Bürowelt aussehen könnte. Denn Coworking gilt als eine Art Blaupause für die Zukunft des Arbeitens.

Man könnte sagen, dass das Coworking zum Hipster unter den Bürogemeinschaften geworden ist. Alternativ, kreativ, individuell – und irgendwie trotzdem Mainstream. Seit der Eröffnung der drei ersten offiziellen Coworking-Spaces 2005 in den USA hat sich die Zusammenarbeitsidee auf der ganzen Welt verbreitet. 2013 gab es mehr als 3.000 kollaborative Räume, 2016 rund 10.000 und für 2018 prognostiziert das Social-Science-Research-Network insgesamt 37.000 Coworking-Spaces weltweit. Coworking gilt als Synonym für kreativen Austausch, für Out-of-the-Box-Denken, für Ideenschmieden. Längst mieten sich nicht mehr nur Selbstständige und Startups, sondern auch etablierte Unternehmen in den angesagten Bürogemeinschaften ein – damit ihre Mitarbeiter endlich Innovationen hervorbringen.

Was das Coworking für viele besonders macht: der Raum und das Netzwerk. Zwei Aspekte, die eng miteinander verknüpft sind. Denn der Ort soll die Kommunikation zwischen Coworkern fördern. „Du kannst ganz viel Offenheit predigen, aber wenn die Räume nicht offen sind, tauschen sich die Leute nicht aus“, sagt Jonas Lindemann vom Hannoveraner Hafven. Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Großraumbüro: Statt sich mit fachähnlichen Kollegen zu unterhalten, mischen sich beim Coworking Freie und Angestellte, Künstler und Entwickler, Autodidakten und Akademiker.

Fast jeder Coworking-Space wirbt mit seiner Community. Und jeder pflegt eine andere Form der Kommunikation. Im Hafven organisieren die Macher beispielsweise Yoga-Kurse für die Mitglieder. Das Betahaus, offiziell Deutschlands erster Coworking-Space und mittlerweile in mehreren Städten vertreten, bietet Fachseminare zu Pitches oder Markenrecht an. Im Sankt Oberholz gibt es eine Reihe namens „Founders Unscripted“, bei der Gründer von ihren Erfahrungen erzählen. Der Groß-Anbieter Wework setzt auf eine eigene, Linkedin ähnelnde Plattform, auf der die Nutzer posten, wenn sie spontan einen Grafikdesigner benötigen oder ihr Smartphone-Ladekabel vergessen haben.

Die Mitglieder kommen vor allem wegen des alltäglichen Austauschs. Martin will zum Beispiel ins Gespräch kommen. Der Gründer plant ein neues Startup und fragt sich, ob die deutsche Hauptstadt der richtige Ort dafür ist. Nachdem er lange in Thailand gearbeitet hat, mietete er sich im Januar im Berliner Wework ein, um mehr über die Stadt zu erfahren. „Ich frage die Leute, wie sie die Startup-Szene in Berlin einschätzen“, sagt er. Für Dennis Bartels hingegen geht es um regelmäßigen Austausch. „Sobald ich von meinem Platz aufstehe, bin ich nicht mehr in der eigenen Firma, sondern in der Community“, sagt der Gründer. Der Inwendo-Geschäftsführer sitzt mit seinem Startup im Hafven in Hannover. Er schätzt die Kommunikation mit Gründern und Selbstständigen. Das sei „so viel geiler“, als nur mit den Kollegen zu quatschen.

Der Hype lockt den Kommerz

Ausgerechnet diese „geile“ Atmosphäre hat die ursprüngliche Definition des Coworkings allerdings verwässert. Der Hype lockt den Kommerz in die kreativen Räume. Offenheit, Kollaboration, Gemeinschaft, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit – die fünf Grundwerte hinter dem Konzept – nennen zwar viele Anbieter als Basis ihrer Büros. Doch die ursprüngliche Idee, einen flexiblen Arbeitsort für Freischaffende zu kreieren, vertreten nicht alle konsequent, die ihre Räume unter dem Begriff Coworking vermarkten. Besonders diejenigen, die die Zusammenarbeit skalieren wollen. Der Wandel, den das Beispiel des Hafven beschreibt, hat bei ihnen nicht mehr viel mit Coworking zu tun. Die Idee fällt dem Image zum Opfer: Manch Unternehmen, das vorher normale Büroimmobilien zur Miete angeboten hat, bezeichnet dies jetzt auch als Coworking. Andere haben so viele Investorengelder eingesammelt, dass sich das Konzept der Zusammenarbeit nun auch rentieren muss.

Wework ist ein typisches Beispiel für ein durchaus erfolgreiches Coworking-Modell, das vor allem auf Professionalisierung abzielt. Das US-Unternehmen brüstet sich damit, mehr als 80.000 Mitglieder an 148 Standorten in 34 Städten weltweit zu zählen. Allein in New York hat das Unternehmen 36 Büros, in London sind es 17. Doch auch wenn Coworking als Schlagwort die Website ziert, steht es in der Praxis eher im Hintergrund.

Die Coworking-Kette Wework betreibt weltweit 148 Standorte, einen davon am Potsdamer Platz in Berlin. Das US-Unternehmen bietet dort im Großraum Monatstickets für Freie an und Büros für Unternehmen. (Foto: Hegemann)

Beobachten lässt sich das zumindest am Potsdamer Platz in Berlin. In einem Turm des Sonycenters erstreckt sich die Wework-Lokalität über vier Etagen. Statt offener Räume finden sich hier vor allem: Büros, abgetrennt mit Glas. Dahinter sieht es aus wie in stinknormalen Unternehmen: Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Telefon. Dort arbeiten keine selbstständigen Designer oder Entwickler, sondern vor allem Firmen. Konzerne wie Vattenfall Digital Ventures und Facebook haben sich eingemietet, auch einige Startups. Die Atmosphäre unterscheidet sich nicht von anderen Gewerbeimmobilien.

Es ist nicht so, dass gar kein Coworking stattfindet. Im Eingangsbereich in der achten Etage, dem sogenannten Hot-Desk-Bereich, arbeiten die Selbstständigen, für die das Konzept ursprünglich mal gedacht war, auf Sofas, an langen Tischen, in Sesseln. Hier sitzt auch Martin und recherchiert vor sich hin. Trotzdem scheinen Menschen wie er die Minderheit der 1.300 Mitglieder zu bilden. Von der „We Generation“, die Gründer Adam Neuman stets bemüht, sieht man jedenfalls wenig.

Wirtschaftlich hat Wework mit diesem Konzept Erfolg: Das Unternehmen sammelte knapp 1,7 Milliarden US-Dollar von Investoren ein und ist mit 16 Milliarden Dollar etwa doppelt so viel wert wie die Lufthansa. Zwar musste die Firma ihre Erwartungen 2016 herunterschrauben. Trotzdem plante sie mit einem Umsatz von 532 Millionen Dollar und rechnet, im Gegensatz zu vielen anderen Jungunternehmen, gar mit einem Gewinn von 14 Millionen Dollar für das abgelaufene Jahr. Auch Unternehmen wie Mindspace oder das Rainmaking-Loft streben die Kommerzialisierung des Coworkings an und wenden sich vor allem an Unternehmen.

Aus ökonomischer Sicht ist das nur logisch: Allein bei Wework sollen die Margen bei 60 Prozent liegen. Aber der Aufschlag mancher Anbieter passt nicht zu der coolen Einrichtung und der schicken Getränkeflat. In der Szene sieht man die Konzepte deshalb kritisch. Kommerzielle Anbieter nutzten den Begriff und „gaukelten etwas vor“, das sie oft nicht böten, kritisiert etwa Coworking0711-Gründer Harald Amelung in seinem Blog. Ansgar Oberholz drückte es in der Berliner Zeitung noch deutlicher aus: Das Wort werde „zum Marketingbegriff“ degradiert. Die sich etablierenden Coworking-Ketten spielen nur Coworking, sagt der Pionier. Unter diesem Deckmantel verkauften sie teure Büroeinheiten. Oberholz spricht ihnen den Geist des Coworkings ab: „Jemand, der in einem Bürotower am Bahnhof Zoo sitzt, 450 Euro im Monat für seinen Flex-Desk zahlt, in völliger Abwesenheit von Gründern, umgeben von anderen Angestellten etablierter Unternehmen, die alle ungefähr das Gleiche tun wie er selber, ist kein Coworker.“ Jonas Lindemann vom Hafven bezeichnet die kommerziellen Konzepte als durchorganisiert, aber wenig authentisch. In der Szene fragen sich viele, ob man nicht eine andere Bezeichnung etablieren müsse. Ein neues Wort, das „Coworking“ wieder klarer fasst. Das Problem: „Er wäre nicht geschützt“, sagt Tobias Schwarz vom Sankt Oberholz. „Den würden auch andere wieder kapern.“

Wifi gibt’s auch im Café

Darunter leiden vor allem die, die Coworking nicht als Geschäftsmodell, sondern als Lebensform verstehen. Sie müssen ihr Alleinstellungsmerkmal, das „echte“ Coworking, abgrenzen von dem, was kommerzielle Anbieter leisten. Nur ist das nicht so leicht. Wer sich nicht auskennt, für den gleicht ein Coworking-Space dem anderen. Viele erweitern das Angebot deshalb um Werkstätten oder Ateliers, um sich von den anderen abzusetzen – auch zu Marketingzwecken.

Aber nicht nur die Kommerzialisierung sorgt für Konkurrenz. Auch Orte, die man früher nicht mit Arbeit in Verbindung brachte, werden zu Wettbewerbern. Cafés zum Beispiel. In Zeiten, in denen fast jede Lokalität mit freiem Wifi wirbt, ist es schwierig geworden, den Vorteil eines Coworking-Spaces herauszustellen. Wenn der Espresso nur ein Zehntel des Tagestickets kostet, warum sich dann irgendwo einmieten oder gar eine Mitgliedschaft erwerben? Damit hat beispielsweise das Sankt Oberholz, Vorbild aller Berliner Szene-Orte, zu kämpfen. Erst neulich wieder saß ein Mann im Café und telefonierte. „Du wirst es nicht glauben“, sagte er in sein Smartphone. „Der Coworking-Space hier ist völlig umsonst!“

Tobias Schwarz seufzt, wenn er diese Anekdote erzählt. Es ist ein Missverständnis, das der Manager des Coworking-Spaces Sankt Oberholz immer wieder aufklären muss: Dass das Café eben nicht der eigentliche Hort der Zusammenarbeit ist. Sondern dass der richtige Coworking-Space über der Empore liegt, im zweiten Stock. Und dass ein Platz dort durchaus kostet. Dass das Missverständnis überhaupt aufkommt, liegt in den Anfängen des Sankt Oberholz begründet. Ursprünglich startete der Standort am Rosenthaler Platz 2005 als Café für Digital-Arbeiter: Die Gründer Koulla Louca und Ansgar Oberholz stellten lange Holztische statt der klassischen Vierertische auf und machten das Wlan frei zugänglich. Geboren war das „inoffizielle Hauptquartier der digitalen Bohème“, wie die taz einst schrieb. Digital-Hipster wie Sascha Lobo und Holm Friebe klappten ihre Notebooks im Sankt Oberholz auf und schrieben ihr Digital-Arbeiter-Standardwerk „Wir nennen es Arbeit“. Auch dadurch verschafften sie dem Ort seinen heutigen Ruf als Coworking-Pionier – obwohl der offizielle Coworking-Space später entstand.

Das Café ist für viele Digital-Arbeiter auch heute der erste Berührungspunkt mit dem Sankt Oberholz. Für das Unternehmen dahinter hat sich das als Herausforderung entwickelt. „Das ist eine wirtschaftliche Frage“, sagt Schwarz. Für die Mitgliedschaft im Coworking-Space bezahlt der Digital-Arbeiter 15 Euro am Tag, für einen Kaffee zwei Euro. Wenn die Menschen nur das Café als Arbeitsplatz nutzen, verdient das Sankt Oberholz nicht viel damit.

Nur wenige Coworking-Spaces reden so offen über die Herausforderungen wie die Macher des Berliner Sankt Oberholz. Aber Umfragen belegen, dass die Aussagen auch auf andere zutreffen. Wirklich Geld verdient demnach nur jede dritte Bürogemeinschaft, heißt es in einer aktuellen Studie der Coworking-Plattform Deskmag. 41 Prozent drehen sich um die schwarze Null und jeder vierte Coworking-Space schreibt Verluste. Genau wie im Sankt Oberholz lautet die größte Herausforderung für die meisten von ihnen: Mitglieder gewinnen. Für 39 Prozent aller Coworking-Spaces ist die langfristige Bindung eines Selbstständigen das dringlichste Problem. „Die Leute wollen keine feste Bindung mehr“, sagt Schwarz. Wie bei Einladungen zu Facebook-Events legen sie sich nicht mehr gerne fest. Vielleicht kommt morgen etwas Besseres.

Die Pioniere müssen ihre Vision vom fachübergreifenden Arbeiten deswegen oft querfinanzieren. Im Sankt Oberholz stammen die Umsätze beispielsweise aus einer Mischung aus Mitgliedschaft, Vermietung von Konferenzräumen, Events, Beratung, Coliving-Apartmens (siehe Seite 48) und dem Café. Um wieder mehr Mitglieder zu gewinnen, setzt das Sankt Oberholz auf Flexibilität. So verkauft es nicht nur Tagestickets, sondern auch Halbtagestickets an seinen drei Standorten. „Das muss sein“, so Schwarz.

Alles wird „Co“

Auch eine Kooperation soll die Mitgliedschaften wieder ankurbeln: Das Sankt Oberholz hat mit dem Betahaus und dem Agora im Januar eine iPhone-App gelauncht. Damit können die Mitglieder an allen Orten der drei Anbieter einchecken und müssen sich nicht mehr auf einen Coworking-Space festlegen. Es ist ein Versuch, den Mitgliedern die Flexibilität zu bieten, die sie bisher vielleicht von der Mitgliedschaft abhält.

Im Hannoveraner Hafven treiben die Macher die Flexibilität noch ein Stück weiter. Wenn sich herausstelle, dass die Leute nicht mehr wegen der Arbeitsplätze kämen, dann habe er kein Problem, die Schreibtische rauszuwerfen, sagt Gründer Lindemann. „Wir machen nicht Coworking, um Coworking zu machen“, sagt Lindemann. Ihn nerve die Dogmatik hinter dem Begriff. Es gehe darum, einen günstigen Zugang für Kreative zu allen möglichen Sachen zu schaffen. Ob zu Arbeitsplatz, Werkstatt oder Konferenzraum rückt für ihn in den Hintergrund. „Co-Everything“ nennt Lindemann das. Hauptsache, die Gemeinschaft ist glücklich.

Der Coworking-Space Toddler verbindet die Arbeit mit der Kinderbetreuung: Der Berliner Anbieter betreibt eine Kindertagesstätte neben dem Freienbüro. (Foto: Toddler)

Wie es aussehen kann, wenn es um grundlegende Bedürfnisse und weniger ums Coworken geht, können Besucher bei Toddler sehen. Der Coworking-Space liegt in einer Sackgasse in Prenzlauer Berg. Hinter einer Glastür stehen große Tische, Männer und Frauen sitzen nebeneinander und arbeiten still vor sich hin. Die Beliebtheit des Ortes erklärt sich zwei Türen weiter: Dort sitzen zwei Kinder auf dem Fußboden und spielen mit Bauklötzen.

Die eingebaute Kindertagesstätte ist die Hauptattraktion des Coworking-Spaces. Selbstständige Eltern mieten sich bei Toddler ein, um ihr Kind nah bei sich zu haben und trotzdem arbeiten zu können. Die Idee sei „aus der Not“ heraus geboren, sagt Gründerin Sandra Runge. Als die selbstständige Juristin und Mutter von zwei Kindern wieder in ihren Job zurückgehen wollte, konnte sie sich Home-Office nicht vorstellen, wollte gleichzeitig aber auch Zeit mit ihren Sprösslingen verbringen. Daraus entstand die Idee, einen eigenen Coworking-Space mit angeschlossener Kita zu gründen. Nach der komplizierten Suche nach einer geeigneten Immobilie und vielen bürokratischen Hürden eröffneten Runge und ihr Mann gemeinsam mit anderen Eltern im Juni schließlich Toddler.

Die Eltern sitzen zwar, wie in anderen Coworking-Spaces auch, tagsüber am Schreibtisch. Mittags aber essen die Mütter und Väter gemeinsam mit ihren Kleinen. „Du hast dadurch nicht das Gefühl, dass du dein Kind outsourct“, sagt Runge. Mama und Papa sind immer nebenan, wenn etwas ist. Das Modell kommt an: Das Interesse ist immens, die zwölf Plätze sind ausgebucht, neue Anfragen erreichen Runge ständig. Dass das Konzept so gut funktioniert, liegt auch daran, dass die Arbeit nur Beiwerk ist: „Es geht nicht darum, dass Eltern coworken wollen“, sagt Runge. Sondern darum, die eigenen Bedürfnisse mit der Arbeit zu verbinden.

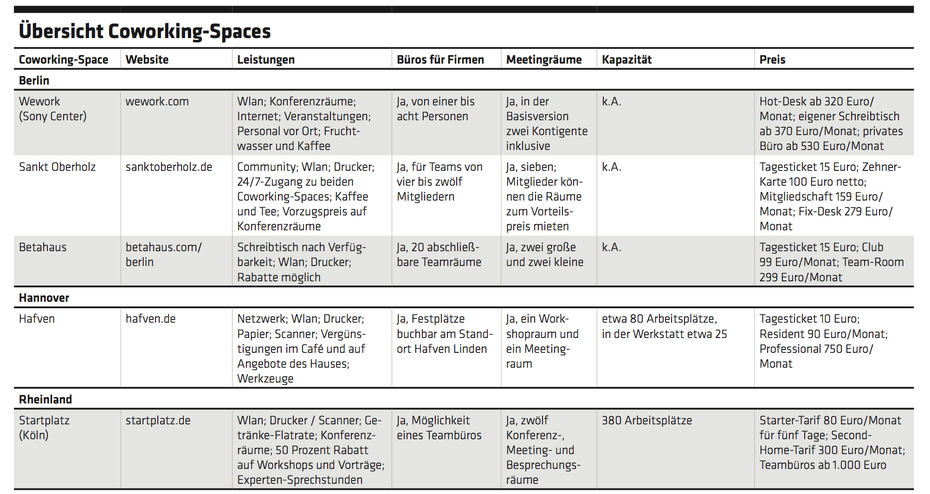

Mit einem Klick auf das Bild erhältst du eine Übersicht über Coworking-Spaces.