Facebooks Open Graph: Mark gefällt das!

Die Facebook-Sprache war bisher verhältnismäßig einfach zu lernen. „Mark gefällt Ratatouille“ war die einzige integrierte Möglichkeit, wie man seinen Freunden sowohl die Freude über ein gekochtes oder gegessenes Gericht als auch über einen gerade gesehenen Film kundtun konnte. Die Nachricht landete dann im eigenen Strom der Nachrichten, der sich über Abos und Pinnwand an Freunde und Follower ergoss.

Das ändert sich künftig. So soll neben der neuen Timeline, die das Leben als Zeitstrahl abbildet, ein ständiger Ticker für aktuelle Zahlen und Fakten sorgen. Basis dieser Elemente ist dann nicht mehr der „Social Graph“, der eben jenes „Liken“ erlaubte, sondern der neue „Open Graph“, der – der Name lässt es vermuten – weitaus großzügiger mit möglichen Aktionen ist. Abgelöst wird auch die Facebook Markup Language (FBML), stattdessen sollen Entwickler auf die JavaScript-API, die hauseigenen Plugins und eben Open Graph ausweichen. Die Dokumentation zum neuen System liegt derzeit zwar nur in einer Beta-Version vor [1], jedoch lässt sie die Umrisse der neuen Struktur bereits erahnen.

Schwächen in der Grammatik

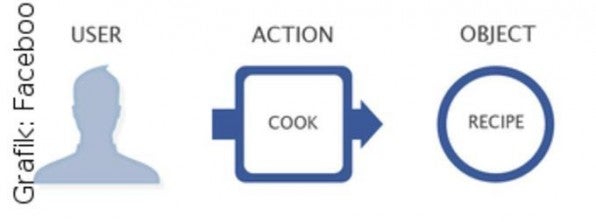

Das Herzstück der Änderungen bildet eine Handvoll neuer Verben: Außer „gefallen" können diverse Inhalte künftig beispielsweise auch „angeschaut“, „gelesen“ oder „gelaufen“ werden. Mark gefällt Ratatouille dann nicht mehr nur, sondern er kann dann angeben, ob er den Film gesehen, das Gericht gekocht oder nur gegessen hat. Derartige Beziehungen sind nach einem fixen Muster aufgebaut, das an die klassische grammatische Struktur „Subjekt, Prädikat und Objekt“ angelehnt ist: Ein Nutzer („User“) nimmt eine Aktion („Action“) an einem Objekt („Object“) vor.

So weit, so unspektakulär – könnte man meinen. Denn schließlich bieten andere Dienste bereits viel stärker ausgeprägte Beziehungen; bei Last.fm etwa „scrobbelt“ man seine Lieblingsmusik, protokolliert also seinen Hörverlauf, um ihn gleichermaßen anderen zu empfehlen, als auch eigene Empfehlungen zu erhalten.

Doch so erweiterbar die einzelnen Aktionen bei Facebook sein werden (hören, kaufen, suchen etc.), so erweiterbar wird auch die grammatische Struktur: Parameter wie „with“, „on“, „via“ oder „using“ erlauben weitere Informationen über die von Facebook direkt zur Verfügung gestellte Schnittstelle. Mark kocht dann nicht mehr nur Ratatouille, er kocht es gemeinsam mit drei (verlinkten) Freunden an einem (mit Koordinaten versehenen) Ort und nutzt dafür eine entsprechende Rezepte-App innerhalb Facebooks.

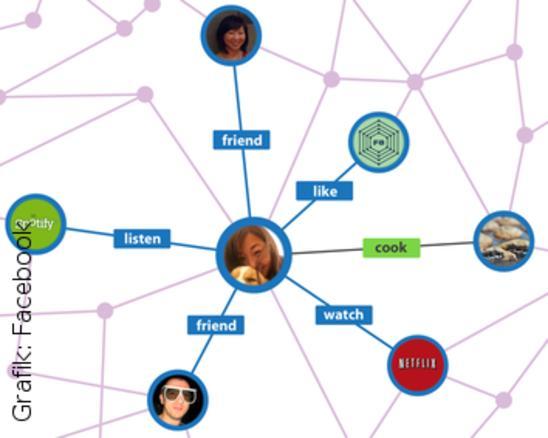

Es liegt auf der Hand, dass diese neuen Möglichkeiten ein deutlich engeres Beziehungsgeflecht zwischen Personen sowie in Verbindung mit Tätigkeiten abbilden können, als es über ein starres „Liking“ möglich ist. Die Kooperationen mit Spotify oder Netflix zeigen denn auch, wohin die Reise gehen soll: Nutzer können über den erweiterten Open Graph weit mehr Informationen aus ihrem Leben preisgeben, als sie es zuvor mittels Bordmittel konnten.

Facebook liefert ein vordefiniertes Set möglicher Aktionen und Objekte, bietet darüber hinaus aber die Möglichkeit, mittels API in Apps eigene Sets zu definieren. Entscheidet sich ein Nutzer, eine entsprechende App zu seiner Timeline hinzuzufügen, wird sie homogener Bestandteil derselben und kann Infos an die drei Kommunikationskanäle Timeline, Newsstream und Ticker verteilen.

Gänzlich freie Hand haben die Entwickler aber dennoch nicht, wie ein Versuch der Facebook-Fanseite AllFacebook.com [2] zeigte. So installierte Facebook wohl eine Art schwarze Liste für geblockte Verben. Darunter ist neben dem bösen F-Wort mit vier Buchstaben auch jene Beziehung, die unter Facebook-Nutzern angeblich am häufigsten gefordert wird: Dislike.

Das gesperrte Verb leuchtet bis zu einem gewissen Grad durchaus ein, malt man sich eine inflationäre Nutzung quer durch das Netz aus. Dennoch wäre eine etwas differenziertere Denkweise Facebooks wünschenswert, hätte eine „Gefällt mir nicht“-Funktion doch durchaus ihre Vorteile. Gerade im Hinblick auf detailliertere Angaben über Filme, Bücher oder Veranstaltungen könnten derartige Angaben wertvolle Unterscheidungen ermöglichen.

Stärken in der Entwicklung

Für Entwickler ändert sich im Grunde nicht viel; sie hatten auch bislang mit Objekten zu tun, die etwa in einer Koch-App ein Rezept oder ein ganzes Menü sein konnten. Lediglich die Aktionen waren bislang limitierter. So war es nur möglich, dem Objekt die Aktion „Like“ zuzuweisen, es also zu mögen; von nun an können weitere Aktionen definiert werden. Technisch gesprochen erhält jede Beziehung nun also einen Typ.

Technologisch benötigt jedes Objekt eine eigene Seite in der App, diese stellt das entsprechende Objekt dar. Aktionen und Objekte werden mit Eigenschaften versehen – prinzipiell reicht es für ein gültiges Objekt aus, ihm einen Titel zuzuweisen. In der Praxis werden aber vermutlich auch Bilder, Beschreibungen und andere Inhalte ihren Weg in die Objekte finden. Auf der zugehörigen Seite werden diese festgelegten Eigenschaften mittels Meta-Tags im Head-Bereich der Seite eingebunden. Die genauen Spezifikationen listet die Facebook-Dokumentation [1].

Klickt Mark dann in seiner Rezepte-App beim Ratatouille (Objekt) auf den „gekocht“-Link (Aktion), läuft folgendes ab: Die App startet einen API-Aufruf mit dem Inhalt /me/action:object=Object_URL via POST. Ist dieser Vorgang erfolgreich, greift Facebook daraufhin über GET auf die Objekt-URL zu, liest die Meta-Tags aus und ordnet das Objekt dem entsprechenden Benutzer zu. Die Daten werden dann in den verschiedenen Kommunikationskanälen publiziert.

Je nach Wichtigkeit der Aktivität wird sie gegebenfalls im Newsstream der Freunde des Benutzers sichtbar. Auf jeden Fall erscheint sie im Ticker, Facebooks neuem Echtzeitmedium. In der Timeline tauchen jedoch nur jene Aktivitäten auf, die mit nativen Facebook-Apps erstellt wurden. Drittanbieter gelangen nur in Form von konfigurierbaren Zusammenfassungen und Berichten in die Timeline. Zusammenfassungen beinhalten die Aktivitäten einer App in einer Box; Berichte, ebenfalls in Box-Form, fassen Aktivitäten einer App qualitativ oder quantitativ zusammen („Mark kochte im September 14 Ratatouilles“).

Fazit

Facebooks geplante Änderungen reichen ohne Frage an die Grenzen des guten Datenschützer-Geschmacks heran. Mit dem Open Graph, der zentralen Neuerung, auf die Timeline, Newsstream und Ticker aufbauen, legten die Entwickler den Grundstein, diese Grenzen wieder einmal zu überschreiten. Technologisch gesehen gibt es am neuen Konzept dennoch nichts auszusetzen: Facebook hat auf die Wünsche der Entwickler gehört, setzt auf vorhandene Sprachen und vereinfacht den Zugriff. Für die Zukunft ist Facebook damit nicht einfach nur gerüstet, es legt dem stärksten Konkurrenten Google ordentlich etwas vor. Mark gefällt das.

Bitte beachte unsere Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team