Inklusion im Internet: So werden Social-Media-Inhalte barrierefrei

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, wie wichtig es ist, den eigenen Internetauftritt barrierefrei oder zumindest barrierearm zu gestalten. So stellen sie sicher, dass auch Menschen mit Handicaps ihre Website nutzen können. Bei Social Media sieht das anders aus: Facebook, Instagram und andere Plattformen erfüllen oft nicht die allgemeinen Standards für Barrierefreiheit. Dennoch können Unternehmen einiges für mehr Inklusion tun.

Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb Nutzer auf barrierefreie Postings angewiesen sein können: Zu den häufigsten gehören Sehbehinderungen und Blindheit sowie Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. Aber auch Lernschwierigkeiten oder Sprachprobleme erfordern Barrierefreiheit; etwa durch die Verwendung von leichter Sprache.

„Die Tatsache, dass es Menschen gibt, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, sollte eigentlich ausreichen, damit Unternehmen diese auch umsetzen“, erklärt Felix Högl, Referent beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Trotzdem sind es vor allem gemeinnützige Organisationen aus dem sozialen und Behindertenbereich, die das auch gewissenhaft tun. Unternehmen aus der freien Wirtschaft haben hier noch deutlichen Nachholbedarf. Doch woran liegt das? Fehlt das Wissen zur Umsetzung, oder ist Marketern die Relevanz und Notwendigkeit von Barrierefreiheit nicht bewusst?

In Deutschland leben laut Studien etwa 350.000 sehbehinderte oder blinde Menschen. Die Dunkelziffer liege aber noch weitaus höher, sagt Experte Högl, da viele Menschen Sehbeeinträchtigungen mit zunehmendem Alter als Alterserscheinung hinnehmen, ohne diese offiziell ärztlich diagnostizieren zu lassen.

Als sehbehindert gilt, wer auf dem stärkeren Auge auch mit Sehhilfen maximal 30 Prozent Sehvermögen hat. Bei unter zwei Prozent Sehkraft gilt eine Person als blind. Nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes sind hierzulande rund 80.000 Menschen gehörlos und 16 Millionen Menschen schwerhörig, davon sind etwa 140.000 soweit beeinträchtigt, dass sie auf den Einsatz von Dolmetschern für Gebärdensprache angewiesen sind.

Investitionen in Barrierefreiheit zahlen sich für Unternehmen aus

Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, werden damit von den meisten Unternehmen noch nicht adäquat angesprochen und einbezogen. Gerade im Social-Media-Marketing, wo Reichweite eine der wichtigsten Kennzahlen ist, birgt Barrierefreiheit großes Potenzial. In erster Linie erreichen Unternehmen so mehr Menschen, die ihre Posts auch wahrnehmen, statt nur darüber hinweg zu scrollen. Zum Zweiten schaffen sie auch einen höheren Anreiz zur Interaktion und zum Teilen von Content.

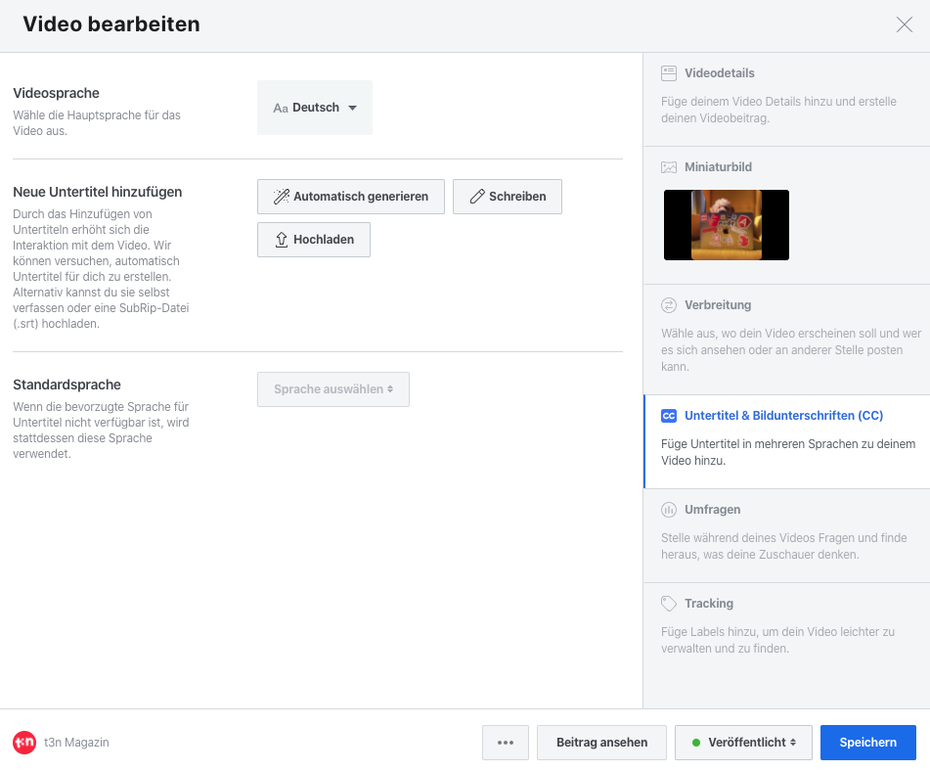

Bei Facebook lassen sich Videos nach dem Upload bearbeiten und Untertitel einfügen. (Screenshot: Facebook)

Vor allem aber zahlt Barrierefreiheit in sozialen Netzwerken auf die Marke ein und kann letzten Endes das Zünglein an der Waage bei der Kaufentscheidung sein. „Wenn mir ein gleichwertiges Produkt von einem Unternehmen barrierefrei angeboten wird und von einem anderen nicht, dann kaufe ich beim ersten“, meint Referent Högl. Betroffene fühlten sich zudem besser wahrgenommen und stünden der Marke positiver gegenüber.

Der Kreis von Personen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, ist sehr heterogen. Am Beispiel von gehör- und sehgeschädigten Menschen lassen sich die Anforderungen exemplarisch aufzeigen.

Richtige Textgestaltung

Das A und O für barrierefreie Postings sind eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik. Screenreader lesen auch Fehler vor, was die Verständlichkeit von Posts stark beeinflusst. Außerdem sollte auf Sonderzeichen und Emojis weitestgehend verzichtet werden. Denn: Ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen wird als „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“ vorgelesen. Welches Chaos eine Aneinanderreihung von vielen verschiedenen Emojis ergibt, kann sich wohl jeder vorstellen.

Das Gleiche gilt für Hashtags. Damit sie verständlich sind, sollte jedes Wort in einem Hashtag mit einem Großbuchstaben beginnen. Zum Beispiel #StayAtHome an Stelle von #stayathome. Nur in dieser Form werden sie auch von Screenreadern mit der entsprechenden Pause vorgelesen und für die Rezipienten auch verständlich.

Werden Links gepostet, erstellen die meisten sozialen Netzwerke eine automatische Vorschau. Diese verrät dem sehenden Nutzer, was ihn am Linkziel erwartet. Sehbehinderte und Blinde sich hier auf Beschreibungen angewiesen. Im Text sollten Inhaltsersteller also kurz erklären, wer der Seitenbetreiber ist, auf welches Format der Link führt und welche Informationen dort zu finden sind. Beispiel: „Die vollständigen Ergebnisse unserer Studie finden Sie in diesem PDF.“

Bildbeschreibungen

Um Bildinhalte erfassen zu können, benötigen Blinde und sehbehinderte Menschen Bildbeschreibungen. Diese werden dann von Screenreadern vorgelesen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Information, die der Post vermitteln soll, in diesem Bild enthalten ist. Fehlt die Bildbeschreibung, dann fehlt auch die Information – es sei denn, betroffene Nutzer suchen gezielt auf der Website des Unternehmens danach. Und für diesen Aufwand muss das initiale Interesse schon sehr hoch sein.

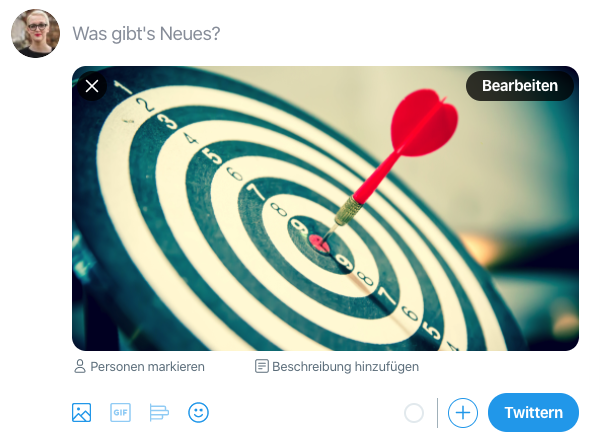

Bei sehr textlastigen Bildern wie Infografiken kann es sinnvoller sein, die Inhalte im Posting-Text wiederzugeben. Bildbeschreibungen sollten kurz die wichtigsten Informationen des Bildes zusammenfassen. Sie anzulegen, benötigt nur wenige Klicks, wenn man weiß, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind. Twitter hat 2016 die Möglichkeit eingeführt, beschreibende Texte für Bilder einzufügen. Diese Option muss jedoch erst in den Einstellungen im Menüpunkt „Barrierefreiheit“ aktiviert werden. Fügt man jetzt einem Tweet ein Bild hinzu, erscheint unter dem Bild die Option „Bildbeschreibung hinzufügen“. Diese kann für jedes angefügte Bild einzeln hinterlegt und bearbeitet werden. Für GIFs oder Videos steht diese Option leider nicht zur Verfügung.

Bildbeschreibungen müssen bei Twitter erst aktiviert werden. Danach findet sich die Option beim Erstellen des Tweets direkt unter dem Bild. (Screenshot: Twitter)

Facebook arbeitet seit 2018 mit automatischen Alternativtexten. Dabei wird anhand von Objekterkennung eine Bildbeschreibung generiert, die von Screenreadern vorgelesen werden kann. Die automatischen Alternativtexte sind in der Regel sehr einfach gehalten, zum Beispiel: „Zwei Personen, Brille, Bart und Nahaufnahme.“ Beim Upload eines Fotos kann auch ein eigener Alternativtext hinterlegt werden. Die Option dafür findet man mit einem Klick auf „Foto bearbeiten“ im Reiter „Alternativtext“. Auch bei bereits geposteten Fotos kann der Alternativtext angepasst werden. Mit einem Klick auf „Optionen“ in der rechten unteren Ecke des Bildes erscheint das Menü „Alternativtext ändern“.

Instagram und Pinterest sind als visuelle Netzwerke nicht unbedingt die Social-Media-Plattformen der ersten Wahl für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen. Das heißt aber nicht, dass sie gar nicht genutzt werden. Auch Instagram erlaubt Alternativtexte zur Bildbeschreibung. Diese können Inhaltsersteller im letzten Schritt vor dem Upload unter dem Menüpunk „Erweiterte Einstellungen“ hinzufügen. Bei Pinterest hingegen gibt es keine Möglichkeit, einen Alternativtext zu hinterlegen. Lediglich über die allgemeine Bildbeschreibung kann man versuchen, den Bildinhalt für sehbehinderte Personen aufzubereiten. Da diese aber für jeden Nutzer angezeigt wird – also auch für Sehende –, sollten Verantwortliche hier einen gelungenen Mittelweg aus hilfreicher Bildbeschreibung und ansprechendem Text finden. Auch einige Tools zur Automatisierung von Postings, wie beispielsweise Buffer und Hootsuite, bieten die Möglichkeit, Alternativtexte für Bilder anzugeben.

Videos untertiteln

Damit Videos auch für hörgeschädigte Personen zugänglich sind, sollten diese über Untertitel verfügen. Dafür bieten sich zwei Varianten an: Untertitel können als Open Captions direkt bei der Videoerstellung oder -bearbeitung eingefügt werden. Der Vorteil hierbei liegt im größeren Gestaltungsspielraum. Schriftart, -farbe und -größe können selbst gewählt werden, um beispielsweise verschiedene Sprecher optisch zu unterscheiden. Closed Captions hingegen sind Untertitel, die je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden können. Die Umsetzung ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich.

Auf Twitter können Nutzer Videos im Media Studio hochladen. Im Menüpunkt „Mediendetails“ kann unter „Untertitel“ nach der Auswahl der Sprache eine SRT-Datei mit Untertiteln hochgeladen werden. Bei Facebook lassen sich Untertitel erst nach dem Upload anlegen. Anschließend muss das Video geöffnet werden. In der Menüleiste unter dem Video findet sich nach einem Klick auf „…“ die Option „Video bearbeiten“, im Reiter „Untertitel und Bildunterschriften“ kann dann eine SRT-Datei hochgeladen werden.

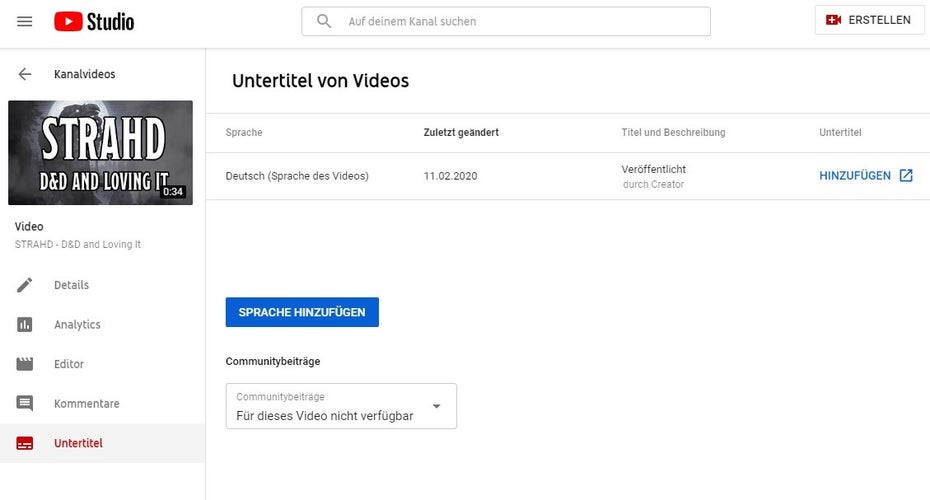

Auf Youtube können im Youtube Studio Untertitel automatisch erstellt, händisch eingefügt oder per Datei-Upload eingepflegt werden. (Screenshot: Youtube)

An gleicher Stelle bietet Facebook auch die Möglichkeit automatischer Untertitel an. Diese sollten aber in jedem Fall sorgfältig kontrolliert und gegebenenfalls nachkorrigiert werden. Auch Youtube lässt automatische wie auch manuelle Untertitelung zu. Dazu müssen sich Kanalbetreiber im Youtube Studio anmelden, in der linken Seitenleiste „Videos“ auswählen und das gewünschte Video anklicken. Im Unterpunkt „Untertitel“ wird angezeigt, ob bereits automatische Captions existieren. Bei Bedarf können diese bearbeitet werden. Mit einem Klick auf „Sprache hinzufügen“ lassen sich eigene Untertitel anlegen. Diese lassen sich händisch eintragen oder per SRT-Datei hochladen.

Nachholbedarf hat Instagram. Die App bietet derzeit keine Möglichkeit der Untertitelung, sodass hier auf Open Captions zurückgegriffen werden muss. Alternativ lassen sich mit Apps wie beispielsweise Clips oder Clipomatic Videos im Storyformat aufnehmen und dank Texterkennung automatisch untertiteln. Content-Manager können die Untertitel anschließend bearbeiten und das Video in einer Instagram-Story teilen. Untertitel sind auch bei hörenden Nutzern beliebt. In vielen Situationen ist es nicht möglich, Videos mit Ton anzuschauen. Mit Untertiteln lassen sich gesprochene Inhalte dennoch vermitteln, und Videos werden so häufiger angeschaut.

Audiodeskription

Bei einer Audiodeskription wird der Inhalt von Videos mit einer Stimme aus dem Off verbal beschrieben. Einige kennen dieses Prinzip bestimmt von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die Programme auch mit Bildbeschreibung ausstrahlen. Da keine Social-Media-Plattform die Option bietet, Bildbeschreibungen bei Videos zu aktivieren oder zu deaktivieren, bleibt letztlich nur die Möglichkeit, Videos mit fest integrierter Audiodeskription hochzuladen. Da das aber für viele Sehende sehr irritierend ist und vom eigentlichen Videoinhalt ablenkt, sollten Videos in beiden Varianten bereitgestellt werden. Bei Videos mit hohem Redeanteil, etwa Interviews, ist eine Audiodeskription oft nicht notwendig. Falls doch, sollte sie immer in den Szenen untergebracht werden, in denen nicht gesprochen wird.

Echte Teilhabe für alle Nutzer

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Aspekte von Barrierefreiheit wie beispielsweise leichte Sprache oder das richtige Wording, um eine Personengruppe zu beschreiben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen sich Unternehmen der Vielschichtigkeit ihrer Zielgruppen bewusst werden. Zahlreiche Angebote wie etwa die Initiative #BarrierefreiPosten sensibilisieren für das Thema „Barrierefreiheit“ und geben Hilfestellung zur Umsetzung. Damit echte Teilhabe auch auf Social Media besser heute als morgen beginnt.

Es ist zwar nett, dass Sie das Thema Barrierefreiheit aufgreifen, aber im Endeffekt wird das Thema hier nur angekratzt. Es fehlen Hinweise auf Alternativtexte für Blinde, Gestaltung für Sehbehinderte, Untertitel und so weiter. Im Prinzip geht es nur kurz um Hashtags, die m.E. überschätzt werden. Schade.

Für mein Business ist das Thema Marketing und natürlich damit verbunden Social Media extrem relevant. Da kommt so ein Artikel gerade richtig!