Der neue Shooting-Star am Distributionshimmel: Ubuntu-Linux

Ubuntu bedeutet ungefähr soviel wie „humanity to others“ oder auch

„I am what I am because of who we all are“. Der Gründervater von Ubuntu [1] ist Mark Shuttleworth, ein südafrikanischer Multimillionär, der

durch seine ehemalige Sicherheitsfirma Thawte erfolgreich wurde. Er

stellte durch seine neu gegründete Firma Canonical [2] für die

Entwicklung von Ubuntu eine Reihe namhafter Debian-Entwickler ein. Durch

diese Einstellung ist eine konzentrierte Arbeit der Entwickler an Ubuntu

möglich.

Ubuntu setzt auf die solide Debian-Distribution auf. Die Entwickler

haben dazu Pakete aus dem Debian-Entwicklerbereich genutzt und diese

verfeinert. Außerdem konzentriert sich Ubuntu nur auf die namhaften

Hardware-Architekturen wie i386, PowerPC und die neuen

64-Bit-Prozessoren von Intel und AMD. Damit entfallen eine

Reihe

Anpassungsarbeiten, die bei Debian noch notwendig sind.

Doch warum überhaupt Ubuntu?

Das vorrangige Ziel war eine auf dem Desktop erfolgreiche

Distribution. Obwohl immer wieder gelobt und mit Hoffnung versehen, ist

freie Software dort noch nicht so erfolgreich wie sie es sein könnte.

Sie muss oftmals stärker ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen als die

meist schon vorhandende Windows-Installation. Ubuntu möchte hier

Maßstäbe setzen, indem es die Benutzbarkeit und Verwaltung des

Desktops drastisch vereinfacht. Und der Maßstab für die Benutzbarkeit

ist nicht der schon eingewöhnte Benutzer, sondern Umsteiger oder

Erstnutzer.

Die Installation

Die Installation ist sehr einfach. Alle auf Debian basierenden

Distributionen setzen heute den Debian-Installer ein, eine modular

aufgebaute Installationsroutine, die eine Anpassung an unterschiedliche

Belange erlaubt und bereits in viele Sprachen übersetzt wurde. Nach der

recht einfachen Installation werden noch einige Einstellungen nach dem ersten Neustart

vorgenommen, ein Benutzer eingerichtet und man wird vom GNOME-Desktop begrüßt. Dies ist die grafische Standard-Oberfläche von

Ubuntu.

Eine wichtige Frage taucht bei der Benutzung von Ubuntu dann

ziemlich schnell auf. Wie lautet das Passwort für den Benutzer „root“?

Die einfache Antwort dazu lautet: Der Benutzer „root“ wird

normalerweise nicht direkt genutzt. Vielmehr verwendet Ubuntu

konsequent „sudo“ (siehe

Box Sudo), ein Programm, das einem normalen Benutzer Sonderrechte

einräumen kann. Und diese Sonderrechte werden dem neu angelegten

Benutzerkonto bei der Installation automatisch zugewiesen.

Was ist eigentlich alles onboard?

Die komplette Software, die man von normaler Büro- und Internetarbeit

gewohnt ist. Als Webbrowser steht Mozilla Firefox bereit, als

E-Mail-Programm Evolution (oder auch Mozilla Thunderbird), und mit

OpenOffice 2.0 ist eine ausgereifte Office-Suite dabei. Programme zum

Betrachten oder Bearbeiten von Bildern sind ebenfalls installiert.

Multimedial stehen ein Videoplayer und, mit

Rhythmbox,

eine an iTunes angelehnte Music-Suite zur Verfügung. Das Brennen von

CDs und DVDs ist in den Datei-Explorer Nautilus direkt integriert und

somit extrem einfach benutzbar. Man denke nur an manch grauenhaft

„benutzerfreundliche“ Oberfläche der Brennprogramme unter Windows.

Die Installation weiterer Software geschieht grafisch durch

das Programm „Synaptic“ [3] in einem einfachen Modus oder in der erweiterten

Expertenvariante. Das System bleibt mit diesem Mechanismus dank automatischer Sicherheitsupdates stets aktuell.

Zudem ist seit dem „Breezy“-Release von Ubuntu (Version 5.10) ein

weiterer Bonus mit eingeflossen: Eclipse,

eine Power-Entwicklungsumgebung initiiert von IBM, ist in Ubuntu

ebenfalls eingezogen. Insgesamt stehen für Ubuntu eine vergleichsweise

hohe Anzahl an Softwarepaketen zu Verfügung. Ubuntu unterscheidet dabei

lediglich zwischen einem Bereich mit

Support und einem Bereich ohne Support, eine Tatsache, die einen

Privatanwender aber nicht besonders stört.

Noch immer nicht überzeugt?

Ergänzend sei erwähnt, dass Ubuntu halbjährlich ein neues

Release veröffentlicht. Nach dem Namensschema „Jahr.Monat“ kam im Oktober

2004 das Release 4.10 mit dem Codenamen „Warty Warthog“, im April 2005

5.04 „Hoary Hedgehog“ und erst vor kurzem folgte das dritte Release

5.10 „Breezy Badger“. „Breezy Badger“ stellt dank leistungsfähigem

Hotplug-System und Verbesserungen in der Energieverwaltung einen neuen

Meilenstein dar. Nach guter Tradition wird der Name des nächsten Releases

im Übrigen immer noch von Mark Shuttleworth persönlich veröffentlicht.

Nicht nur für den Desktop

Galt der erste Schritt von Ubuntu noch dem Desktop, entwickelte sich

schon früh die Tendenz, Ubuntu auch für den Server zu nutzen. Eine

angepasste Installationsroutine war der erste Schritt dazu. Diese vermied

einfach die Installation einer grafischen Benutzeroberfläche. Die

Ausrichtung auf eine vollständige Server-Distribution ist aber dennoch

unverkennbar. Mit dem Release „Breezy Badger“ kam erstmals eine eigene

Installations-CD für Server [4] heraus. Hervorragend geeignet, um einen

einfachen TYPO3-Server aufzubauen, sind ein Apache Server in

der Version 2, PHP in den Versionen 4 und 5 und neben MySQL

auch PostgreSQL vorinstalliert.

Die Community wächst

Ubuntu ist bereits ein integraler Bestandteil der Community geworden

und die eigene Community wächst mit jedem Release. Auf

DistroWatch.com [5] ist Ubuntu unter den wichtigsten Distributionen bereits

auf Platz 1 geklettert. Es ist schon lange nicht mehr nur

ein „Debian-Ableger“, sondern durch seine eigene Infrastruktur eine

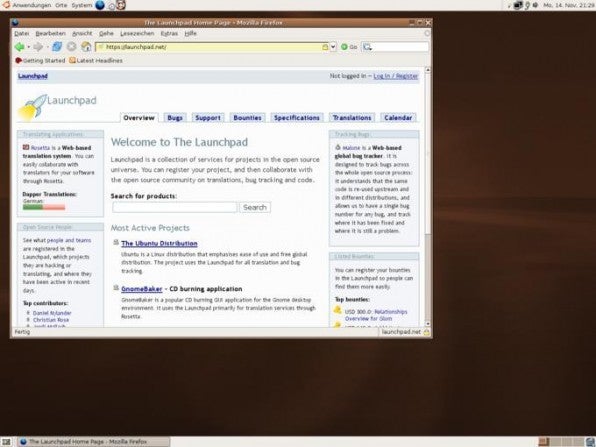

treibende Kraft der Debian-basierten Distributionen. Mit Launchpad [6] betreibt Ubuntu eine eigene Plattform mit Services rund um die

Software-Entwicklung. Davon profitiert nicht nur

Ubuntu, sondern alle Distributionen. Nicht-Programmierer können über das

webbasierte „Rosetta“ (siehe Infobox) ihren Beitrag an

der Übersetzung von Software beitragen oder in den Foren und

Mailinglisten andere Nutzer unterstützen. Mit Malone nutzt Ubuntu ein

neues leistungsfähiges Bugtracking-System,

das nicht nur die Grenzen von Ubuntu kennt, sondern die Kommunikation

vieler Beteiligter bei der Lösung von Bugs unterstützt, auch über

Distributionsgrenzen hinaus. Und mit Bazaar wird parallel zur

Distribution ein verteiltes Versionsverwaltungssystem für Ubuntu

entwickelt.

Ubuntu ist sowohl idealistisch als auch pragmatisch. Sein Idealismus

ist eine freie und hervorragende Distribution, sein Pragmatismus,

die richtigen Werkzeuge für die Entwicklung einzusetzen und eine

einfach zu benutzende Distribution zu

sein. Darüber hinaus hat die rege Entwicklung mittlerweile neue

Projekte wie „Kubuntu“ (Ubuntu mit KDE-Desktop) und „Edubuntu“ (Ubuntu

für den Bildungssektor) ins Leben gerufen.

Und wie gehts weiter?

Zur finanziellen Sicherung des Projekts hat

Mark Shuttleworth am ersten Juli 2005 die Ubuntu Foundation gegründet

und

sie mit einem Budget von zehn Millionen US-Dollar ausgestattet.

Gesichert scheint die Zukunft auch durch die Akzeptanz seitens

IT-Konzernen wie HP oder

IBM. HP veröffentlichte kürzlich Pläne zur direkten Unterstützung von

Ubuntu auf

seinen Notebooks. IBM bescheinigte der Server-Variante von Ubuntu die

Tauglichkeit für den Unternehmenseinsatz und zertifizierte Ubuntu als

„Ready for DB2“ – den hauseigenen Datenbank-Server. Und mit dem neu

entstehenden Partnernetzwerk [7] werden von einer Vielzahl

qualifizierter Firmen Zusatzleistungen auf hohem Niveau angeboten.

Ausblick

Das neue Release „Dapper Drake“ wird im April 2006 wohl zeitgleich mit

Microsofts „Vista“ erscheinen. Das Ubuntu-Projekt sieht nicht zuletzt

deshalb die Herausforderung

für das nächste Release darin, seinen Anwendern eine hochwertige

Betriebssystem-Alternative zu bieten. Dazu wird es erstmals drei Jahre

Support für den Desktop und fünf Jahre

Support für den Server geben. Man darf also mit Spannung dem Jahr 2006

entgegensehen.

| Ubuntu ShipIt |

| Ein tolles Programm zur Verbreitung von Ubuntu ist ShipIt. Es besteht dabei die Möglichkeit sich kostenlos Ubuntu-CDs zusenden zu lassen. Selbst die Kosten für das Porto werden übernommen. Dies ist eine attraktive Idee um den Bekanntheitsgrad von Ubuntu zu steigern. Bestellen Sie sich also ruhig ein paar CDs und verteilen Sie diese unter Ihren Freunden und Bekannten. https://shipit.ubuntu.com/ |

| Rosetta |

| Internationalisierte Software funktioniert heute fast immer mit dem Gettext System. Dabei werden die zu übersetzenden

Zeichenketten aus dem Quellcode der Software ausgelesen und in einer eigenen Datei gespeichert. Diese Zeichenketten können nun von Übersetzern in die jeweilige Landessprache übersetzt werden. Die lokalisierte Software sucht beim Starten der Anwendung nach den Spracheinstellungen in den Umgebungsvariablen und bindet die richtige Übersetzung ein. Um den Anreiz für Nichtprogrammierer zu erhöhen, können nun Übersetzer auf Launchpad.net auch webbasiert mitarbeiten. |

| Sudo |

| Ein kleiner Mechanismus, große Wirkung. Viele Benutzer arbeiten aus Bequemlichkeit mit administrativen Benutzerkonten um

"nicht ständig wechseln zu müssen". Dieses Verhalten ist mit sudo nicht mehr notwendig. Sind administrative Aufgaben fällig, so sorgt ein Programmaufruf mit vorangestelltem sudo nach Angabe des eigenen Passworts für die notwendigen Rechte. |