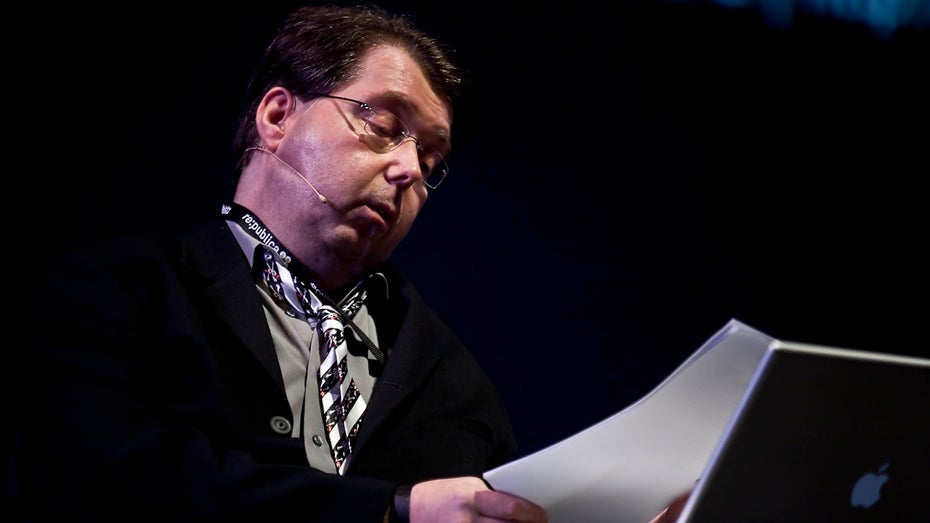

CCC-Mann Peter Glaser: „Soziale Netze werden sich in Langeweile auflösen“

Ein „Schwanzhund“ erzürnt Facebook

Zur Zeit beschäftigt Peter Glaser das Thema „Facebook“ ganz besonders. Vor Kurzem hat der in Berlin lebende Österreicher von Zuckerbergs Unternehmen eine Abmahnung erhalten, der ein seltsamer Identitäts-Check vorausgegangen war. Der Grund: ein Fundstück aus seinem Blog „Glaserei“ [1], das er bei Facebook gepostet hatte. Darauf zu sehen: ein schlafender Hund, dessen unbeabsichtigt komische Form seltsame Assoziationen im Gehirn des Betrachters hervorruft. Glaser hat ihm den Titel „Schwanzhund“ verpasst; die Bezeichnung geht auf eine Loriot-Szene zurück. Dass der an sich harmlose Inhalt von Facebook als sittenwidrig eingestuft wurde, entlockt Glaser zwei Erklärungsmodelle: „Entweder hat irgendein Marokkaner, der unterbezahlt für Facebooks ‚Anti-Porno-Brigade‘ arbeitet, die Ironie des Inhalts nicht verstanden und ihn deshalb auf den Index gesetzt. Oder eine Maschine hat den Inhalt gefiltert.“ Beides bedeutet für ihn, dass sich Facebook seine Mitglieder mit möglichst geringem Arbeitsaufwand vom Halse halten will, anstatt sich mit ihnen auseinanderzusetzen [2].

Peter Glaser, der – je nach Szene – durch seine Kolumnen bei verschiedenen deutschen Zeitschriften, seine Mittäterschaft im Chaos Computer Club (CCC) oder seine Bücher bekannt ist, hat nicht nur zu Facebook eine besondere Beziehung. Auch zum Internet allgemein, zum Computer ganz besonders, aber auch zu den Naturwissenschaften und zur Musik. Seine Vielseitigkeit ist bemerkenswert. Den Lebensunterhalt aber verdiene er mit der Schriftstellerei, betont er.

Glaser selbst erklärt sich seine Neugier auf alles und jeden mit seiner Herkunft und der Zeit, in der er aufwuchs. Geboren 1957 in Graz – „im selben Jahr, in dem der Sputnik auf den Markt kam“ – sei ihm die Liebe zur Raumfahrt und Technik praktisch in die Wiege gelegt worden. Als Kind eines Ingenieurs habe er von klein auf Raketen gebaut, stinkende Explosionen verursacht und mit dem Fernrohr nach den Sternen geschaut. Das Interesse für Musik kam in der Pubertät: „Da habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, dass sich Mädchen nicht für organische Chemie interessieren. Also bin ich in die Kunst abgerutscht und habe Gitarre spielen gelernt, wie ich es bei meinen älteren Freunden sah.“ Die Erkenntnis, dass sein Talent eher im Schreiben von Liedtexten liegt, führt ihn schließlich zur Schriftstellerei.

Prägend: die Band Kraftwerk

Ein Jahr vor dem Abitur schmeißt Glaser die Schule und folgt einem Freund nach Düsseldorf, wo er auf die Band „Kraftwerk“ trifft, die ihm eine Art „religiöses Erweckungserlebnis“ beschert. Das zweite prägende Erlebnis im selbstgewählten deutschen Exil findet statt, als Glaser im Keller eines anderen Schriftstellers zum ersten Mal einen Computer sieht. Bisher kennt er Geräte dieser Art nur aus Science-Fiction-Filmen und stellt sie sich mindestens in Waschmaschinen-Größe vor. Der Computer wird für Glaser zum Schlüssel für all seine unterschiedlichen Interessensgebiete: Er nutzt ihn fortan für seine mathematischen Berechnungen, zur Produktion von „quietschiger Musik“ und zum Schreiben.

Vor allem zum Schreiben. Als Glaser vom Chaos Computer Club hört und dort aufkreuzt, wird er kurzerhand zum Chefredakteur der „Datenschleuder“ ernannt. Auch die Zeitschrift Tempo, das stern-Magazin Konr@d und verschiedene andere Publikationsorgane versorgt Glaser mit seinen Kolumnen. Daneben erfreut er als Blogger die Leser von Technology Review und Stuttgarter Zeitung, wo sein Blog „Glaserei“ erscheint. Trotzdem findet er immer noch Zeit für eigene Publikationen und staubt 2002 für seine Erzählung „Geschichte vom Nichts“ sogar den Ingeborg-Bachmann-Preis ab.

Wer sein Hirn für so viele Einflüsse öffnet, muss sich auch schützen. Für Glaser bedeutet das Thema „Datenschutz“ deshalb in erster Linie die Frage, wie man sich selbst vor zu vielen Daten schützen kann. Die entscheidenden Erkenntnisse vermittelt ihm die Band Kraftwerk, die in den Siebzigern mit ihrer elektronischen Musik als Gegenbewegung zur damaligen Popkultur auf sich aufmerksam macht. Glaser ist fasziniert davon, wie die Band aus Milliarden von Möglichkeiten und Tönen, wie es durch die Synthesizer möglich wird, eingängige Lieder aus fünf Tönen und einem einzigen Wort kreiert. Der Mensch als Boss über die Maschine – genauso sei es auch beim Internet. Allein die menschliche Entscheidung führe zur Souveränität über die Fülle an Möglichkeiten. Oder, in einem von Glasers anschaulichen Bildern ausgedrückt: „Natürlich kann ich sagen: Der Wald überfordert mich mit seinen Milliarden an Nadeln und Blättern, ich kann ja nur einen Bruchteil anschauen. Ich kann aber auch ganz einfach in den Wald gehen und mich erholen.“

„Soziale Netze werden langweilig“

Trotz der Informationsflut im Internet fühlt sich Glaser nach wie vor als Souverän und behält die Neugier und Freude an den Untiefen des World Wide Web. Aggregatoren wie Google News sind ihm wichtig; sie geben seiner Lust, so viele Infos wie möglich in sich reinzufressen, Struktur. Genauso wie Blogs, die Wissen über Spezial- und Nischenthemen bündeln. Auf die Sozialen Medien hingegen könne er leicht verzichten – nicht erst seit der Schwanzhund-Geschichte. Ihnen bescheinigt Glaser sogar den absehbaren Untergang: „Soziale Netze werden sich in Langeweile auflösen. Ich erlebe manche der heutigen Phänomene ja schon zum zweiten Mal: Auch in den Achtzigern gab es das Chatten samt Diskussionsbereichen. Es wird die Menschen bald langweilen.“

Für seinen Blog „Glaserei“, den er mit lustigen und bizarren Fundstücken füttert, surft Glaser bis zu sechs Stunden täglich im Netz. Google Maps und Google Street View gehören dabei zu seinen liebsten Diensten, sie seien eines der „radikalsten journalistischen Projekte überhaupt, die größte Bild-Reportage der Welt“, erklärt der Berlin-Spandauer begeistert. Er selbst hat anhand der Streetview-Aufnahmen die Aufräumarbeiten nach dem Tsunami in Japan verfolgt. Dementsprechend fällt auch sein Urteil über Google softer aus als das vieler Zeitgenossen: Google sei zu vielseitig, um auf Begriffe wie „gut“ oder „böse“ reduziert zu werden.

Wo es um die Frage nach seinen eigenen Daten geht, ist Peter Glaser allerdings zurückhaltend. Manchmal frage er sich schon, was in zehn oder zwanzig Jahren mit all den gehorteten Daten geschehe und wie sie genutzt würden, gibt er zu. Die entscheidende Frage beim Thema Datenschutz sei doch, wie viel die ganzen Daten eigentlich wert seien. Diese Frage würde die Diskussion konkreter und ehrlicher machen und das Unbehagen vieler Menschen, die verunsichert sind, verringern. „Ist es wirklich ein fairer Deal, dass wir Google unsere Daten geben, damit er uns Karten gibt? Ist es ein gleichwertiges Geschäft, dass wir für das, was Facebook uns bietet, im Tausch unsere Daten anbieten? Facebook ist wie ein großer Bienenkorb. Wir alle produzieren viele kleine Zuckertröpfchen für den großen Zuckerberg.“

Die „Jetzt-Sofort-Alles-Maschine“

Die Zukunft des Internets sieht Glaser darin, eine „Jetzt-Sofort-Alles-Maschine“ zu sein – ein Zustand, der in Kinderbüchern „Zauberei“ heiße. Alles, was heute noch zumindest einige Sekunden lang dauert, geschieht dann sofort. Die Hardware schrumpfe auf ein Minimum oder falle ganz weg, nur die Funktionen bleiben. Schon jetzt existiere die Möglichkeit, Bildschirme und Tastaturen an die Wand zu projizieren und ohne Hardware zu „tippen“. Glaser freut sich auf Entwicklungen dieser Art, die er für die nächsten zehn Jahre erwartet. „Die ganze Informationstechnik wird sich in eine Umweltbedingung verwandeln, die immer und überall verfügbar ist. Mit der Cloud-Technologie hat es seinen Anfang genommen.“ Wenn es soweit ist, will sich Glaser ohne Hardware auf eine Parkbank setzen und mit dem Finger auf einem Blatt Papier E-Mails schreiben.

(Vorschaubild: re:publica 2012 / flickr.com, Lizenz: CC-BY)