Keks-Mysterium gelüftet: Wissenschaftler klären die Oreo-Klebe-Frage

Oreo-Kekse sind eine Wissenschaft für sich. Das fängt schon bei der vermeintlich richtigen Einnahme des weltweit beliebten Snacks ein: Den Doppelkeks als Ganzes essen oder doch lieber abbeißen? Die beiden Seitenteile abnehmen und die Füllung ablecken? In Kaffee tauchen oder trocken genießen? Fragen über Fragen.

Mit einer ganz besonderen Oreo-Frage haben sich jetzt auch Forschende des MIT beschäftigt. Sie wollten herausfinden, weshalb die Füllung meistens nur an einer Kekshälfte klebt, wenn man den Oreo in seine Einzelteile zerlegt. Die Ergebnisse sind nun im Fachmagazin Physics of Fluid zu lesen.

Die für die Studie verantwortliche MIT-Studentin Crystal Owens sagte im Gespräch mit Ars Technica, dass die Idee für die Untersuchung in ihrer Kindheit begründet liege: „Ich habe immer versucht, die Creme gleichmäßig auf die Kekse aufzuteilen, damit beide Hälften bedeckt sind, was meiner Meinung nach viel besser schmeckt, als ein Keks mit Creme und einer mit fast keiner“, sagt sie. Dabei habe sie aber feststellen müssen, dass die Füllung fast immer nur an einer Kekshälfte haften bleibt.

Oreos sind eine Wissenschaft für sich. (Foto: E. Owens et al., 2022)

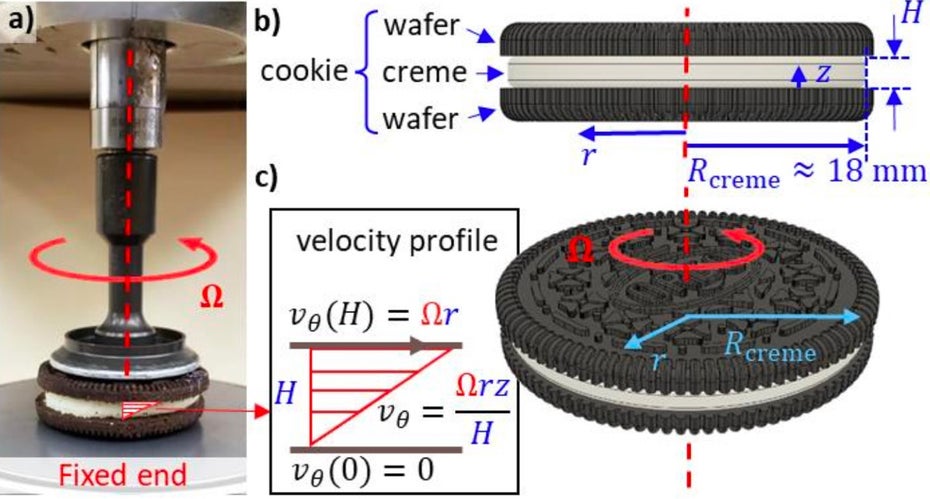

Um herauszufinden, weshalb das so ist, haben Owens und ihr Team ein sogenanntes Scherrheometer eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Messgerät, mit dem sich das Verformungs- und Fließverhalten von Materialien untersuchen lässt. Das Gerät verdreht vereinfacht gesagt die Flüssigkeit zwischen parallelen Scheiben, um deren Viskosität zu messen. In dem Fall die Viskosität der Kekse.

Testversuche mit dem „Oreometer“

Oreos seien ein „kanonisches Beispiel für Parallelplattenrheometrie“, schreiben die Forschenden. Bei den Keksen handle es sich um einen „alltäglichen dreischichtigen Laminatverbund“, bestehend aus zwei Kekshälften, den parallelen Platten, und einer Füllung. Dreht man die Platten, bewegt sich auch die Füllung. Die Frage ist: Kann man die Platten so gleichmäßig drehen, dass die Füllung an beiden Seiten kleben bleibt?

Die Antwort lautet nein. Zumindest ist es den Gebäckforschenden, die ihre Studie augenzwinkernd „Oreologie“ nennen, im Labor nicht gelungen. Und das obwohl sie sogar zusätzlich zum Einsatz des Scherrheometers ein 3D-gedrucktes Gestell, ein „Oreometer“ gebaut haben, mit dem sich ein Oreo einspannen und somit möglichst gleichmäßig drehen lässt.

Die Experimente zeigten letztlich, dass die ungleichmäßige Verteilung nicht durch die Rotationsgeschwindigkeit, die Menge der Füllung oder die Sorte der Oreos (es wurden verschiedene Geschmacksrichtungen getestet) beeinflusst wird. Vielmehr schien die bereits vorhandene Haftung zwischen der Füllung und den Schokoladenkeksen ausschlaggebend zu sein.

Diese Haftung wiederum gehe auf den Herstellungs- und Lagerungsprozess zurück, schreiben die Forschenden. Bei ihren Tests kam es nämlich vor, dass in einer Oreo-Packung die Füllung bei fast allen Keksen an der gleichen Hälfte klebte – ein Hinweis darauf, dass es offenbar von Haus aus eine Seite gibt, die einfach besser haftet.

Wer also zu Hause selbst daran verzweifelt, die Kekse gleichmäßig zu trennen: Das ist normal, keine Sorge. Jetzt müssen die Oreologen nur noch herausfinden, wie die Kekse am besten schmecken.

Wahrscheinlich wird die Füllung mit Druck auf ein Keks aufgebracht und dann das zweite Keks mit weniger Druck draufgepappt. Diese Hälfte klebt weniger. Dafür hätte es keine Studie geben müssen.

Und dem Hersteller von Oreo taugts, weil es den Mythos um dieses billige Industrieprodukt nochmals steigert.