Test in Tschernobyl: Startup will radioaktiv verseuchte Gebiete reinigen

In nur zwölf Monaten sollen sich die radioaktiven Werte im Boden um 46 Prozent verringert haben. (Bild: Shutterstock / Presslab)

„Was unmöglich erschien, ist jetzt Realität“, sagt Andrew Niemczyk, Präsident und CTO des Schweizer Startups Exlterra über ihre NSPS-Technologie. NSPS steht für „Nucleus Separation Passive System“ und soll auf natürliche Art und Weise das Problem der Strahlenkontamination in Tschernobyl lösen können. Ein erster Feldversuch zeigt vielversprechende Ergebnisse.

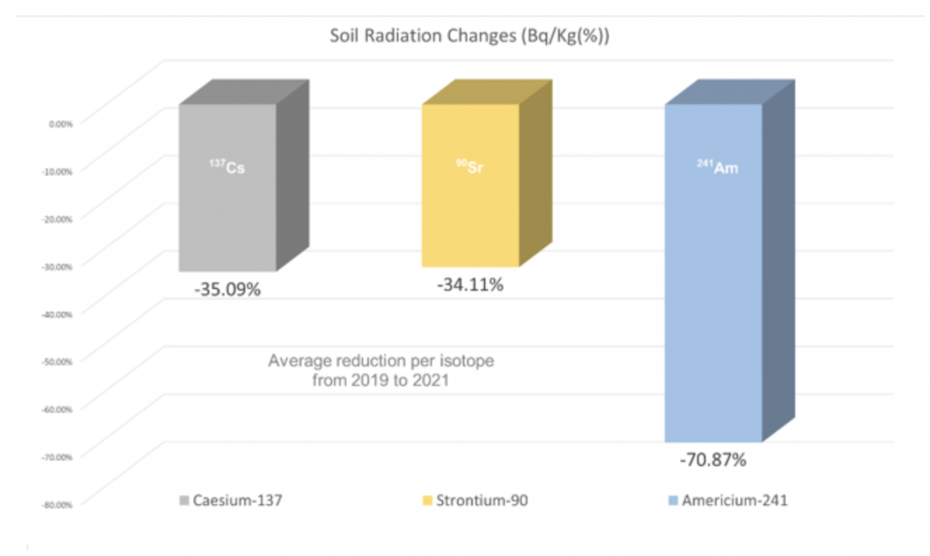

Zwölf Monate nach der Installation sollen sich die radioaktiven Werte im Boden bereits um 46 Prozent verringert haben, die in der Luft um 37 Prozent. Gemessen wurden dabei die Radionuklide Cäsium-137, Strontium-90 und Americium-241. In weiteren vier Jahren soll das gesamte kontaminierte Gebiet neutralisiert werden können, sagt das Schweizer Unternehmen – und zwar ganz natürlich, ohne die Manipulation des Bodens oder dem Einsatz von Chemikalien.

Ergebnisse der Exlterra-Messungen im Boden nach zwölf Monaten. (Grafik: Exlterra)

Sergiy Kireiev, Chef des staatlichen Ökozentrums, der in Tschernobyl für die Messung der Radioaktivität verantwortlich ist, nennt die Ergebnisse des Feldversuchs „remarkable“, also „bemerkenswert“.

Können Positronen den Atommüll entschärfen?

Die NSPS-Technologie von Exlterra wurde zwischen November 2019 und September 2020 auf einem ein Hektar großen Gelände in der Sperrzone von Tschernobyl installiert – also genau 35 Jahre nach der bislang größten Katastrophe in der Geschichte der Kernenergie. Am 26. April 1986 war es in dem ukrainischen Atomkernkraftwerk zu zwei folgenschweren Explosionen gekommen, durch die weite Teile Russlands, Weißrusslands und der Ukraine verseucht wurden. Die radioaktive Wolke zog bis nach Mitteleuropa und Skandinavien. Das betroffene Gebiet in der Ukraine ist seitdem unbewohnbar. Hat das 2013 gegründete Startup Exlterra nun eine Lösung für das Strahlenproblem gefunden?

Der Schlüssel von Exlterras NSPS-Technologie sind Positronen, die die radioaktiven Isotope aufbrechen und dazu bringen sollen, sich wieder mit einem Elektron zu verbinden, so dass sie zu ihrer ursprünglichen, nicht radioaktiven Materie zurückkehren können. Die Installation erfolgte mittels vieler kleiner Röhren aus Polyethylen einen Meter unter der Bodenoberfläche. „Wir wollen unsere Lösung auch schnell anderen problematischen Standorten in der ganzen Welt anbieten, einschließlich Fukushima in Japan“, sagt Frank Muller, der CEO von Exlterra. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Zu früh gefreut?

Schaut man sich die für die Testphase ausgewählten Isotope etwas näher an, so wirken die Ergebnisse nicht mehr ganz so unmöglich, denn ihre Halbwertszeiten sind von Natur aus relativ niedrig. Die Halbwertszeiten von Strontium-90 und Cäsium-137 liegen bei unter 100 Jahren, die von Americium-241 bei 433 Jahren. Anders verhält es sich bei Radionukliden wie Technetium-99 und Zirconium-93: Ihre Halbwertszeiten liegen bei über 150.000 Jahren. Spricht man von den Problemen der Entsorgung von radioaktivem Müll, so sind es in erster Linie diese Isotope gemeint, denn ihre Strahlung wird auch im Laufe von Jahrtausenden kaum schwächer. Wird NSPS auch für diese Isotope funktionieren?

Expert:innen äußern sich skeptisch. Horst-Michael Prasser, Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich sagt gegenüber dem Schweizer Tagesanzeiger: „Die Angaben, die die Firma zur Funktionsweise macht, liefern keine Erklärung für die angeblich beobachteten Effekte.“ Die Positronen würden bei einem Zusammenstoß mit den Elektronen schnell „zerstrahlen“, ohne einen Einfluss auf die radioaktive Isotope zu haben.

Immerhin scheint die NSPS-Technologie im Boden keine weiteren Schäden anzurichten, da sie „passiv“ arbeitet und ohne künstlich zugeführte Chemikalien im Boden auskommt. Wie effektiv sie am Ende ist, wird die Zeit zeigen.