Eins vorweg: Die masselose Strukturbatterie der schwedischen Wissenschaftler ist nicht zu verwechseln mit dem unter anderem von Tesla verfolgten Ansatz, Akkus in Sandwich-Bauweise als konstruktive Bauteile, etwa als Bodengruppe, zu verwenden.

Die Strukturbatterie, die von der Chalmers University of Technology und dem KTH Royal Institute of Technology gemeinsam entwickelt wird, hat nichts mit gewöhnlicher Akkutechnologie zu tun. Die masselosen Energiespeicher der Schweden sehen aus wie gewöhnliche Bauteile für den jeweiligen Zweck, die um die Speichermöglichkeit für Energie erweitert wurden.

Kohlefasern führen zu höherer Steifigkeit

An der Strukturbatterie wird seit Jahren geforscht. Erfolge wurden eher spärlich kommuniziert. Das Projekt wird über das Forschungsprogramm Clean Sky II der Europäischen Kommission sowie durch die US-Luftwaffe unterstützt.

Während es in der Vergangenheit gelungen war, Zellen zu entwickeln, die entweder gute mechanische oder gute elektrische Eigenschaften hatten, kann Projektleiter Leif Asp, Professor an der Chalmers-Universität, nun einen Durchbruch verkünden.

Mit der aktuellen Generation der Strukturbatterie sei es „gelungen, mithilfe von Kohlenstofffasern eine strukturelle Batterie zu entwerfen, die sowohl eine konkurrenzfähige Energiespeicherkapazität als auch Steifigkeit aufweist“, so Asp. Der neue Speicher soll danach 24 Wattstunden pro Kilogramm halten und dabei eine Steifigkeit von 25 Gigapascal bieten. Damit liegt die Energiedichte noch deutlich unter der von herkömmlichen Lithium-Akkus.

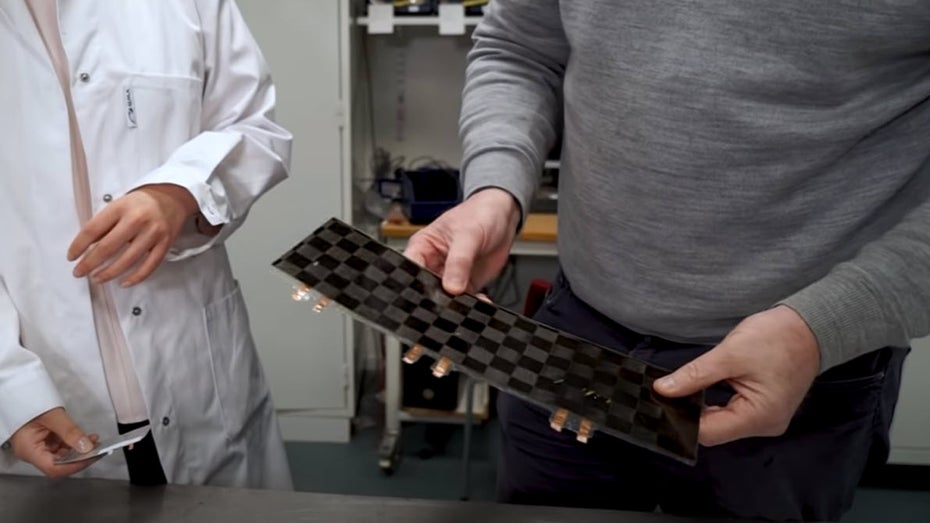

Der entscheidende Unterschied zu früheren Prototypen besteht nun darin, dass Kohlenstofffasern als negative Elektrode zum Einsatz kommen, während eine mit Lithiumeisenphosphat beschichtete Aluminiumfolie als positive Elektrode dient. Die Kohlenstofffaser fungiert als Wirt für das Lithium und speichert so die Energie. Die mechanischen Eigenschaften werden von Kohlefaser und Aluminiumfolie gleichermaßen beeinflusst.

Die beiden Elektrodenmaterialien werden durch ein Glasfasergewebe in einer Strukturelektrolytmatrix getrennt gehalten, wobei es Aufgabe des Elektrolyten ist, die Lithium-Ionen zwischen den beiden Elektroden der Batterie zu transportieren. Zusätzlich sollen sie die mechanischen Belastungen zwischen den Kohlenstofffasern und anderen Teilen übertragen.

Projekt startet in nächste Phase

Obschon das bereits recht gut funktioniert, wird das Forschungsprojekt in die nächste Phase überführt. Die besteht darin, auch in der positiven Elektrode Kohlenfasern einzusetzen und dafür auf die Aluminiumfolie zu verzichten.

Projektleiter Asp schätzt, dass auf diese Weise eine Energiedichte von 75 Wattstunden pro Kilogramm und eine Steifigkeit von 75 Gigapascal zu erreichen sein dürfte. Damit wäre die Strukturbatterie etwa so stark wie Aluminium, aber wesentlich leichter. Und auch die Energiedichte erreicht dann langsam Werte, bei denen es im konventionellen Lithium-Akku losgeht.

Asp sieht im ersten Schritt großes Potenzial für Smartphones, Laptops und Elektrofahrräder, die durch die Strukturbatterie wesentlich leichter und kompakter werden können. Auch den Einsatz etwa in Elektroautos haben die schwedischen Forscher im Blick.

Für den Einsatzbereich in vergleichsweise kleinen Geräten soll die neue Technologie in etwa zwei Jahren zur Verfügung stehen.

Hört man nie wieder von. Warum kommen so Artikel ständig? Seit 10 Jahren wird hier von Durchbrüchen in der Akkutechnologie berichtet, und trotzdem sitzen wir hier mit unseren Lithium-Ionen-Akkus.

Lasst es doch endlich sein und berichtet erst wieder wenn es Massenprodukte gibt, die die Technologie auch im produktiven Einsatz haben.

Danke.

Ähm warum? Ich finde einen Überblick über solche Forschungen super interessant.

Wenn Sie sich nur über Massenprodukte informieren wollen gehen sie zu den Massenmedien.