James Webb Space Telescope: So werden spektakuläre Bilder aus den Aufnahmen

Instagrammer hätten es sich vielleicht bereits gedacht. Auch in der Weltraumfotografie sind gute Filter die halbe Miete. Daran arbeitet das Forschenden-Team am „Space Telescope Science Institute“ (STScI) in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Die Expertinnen und Experten des Instituts zeichnen bereits für das Hubble-Teleskop verantwortlich und sind nun auch in das Management des „James Webb Space Telescope“ (JWST) eingebunden – mit anderen Worten: sie haben richtig viel Ahnung von der Materie.

Kalibrierung des JWST in vollem Gange

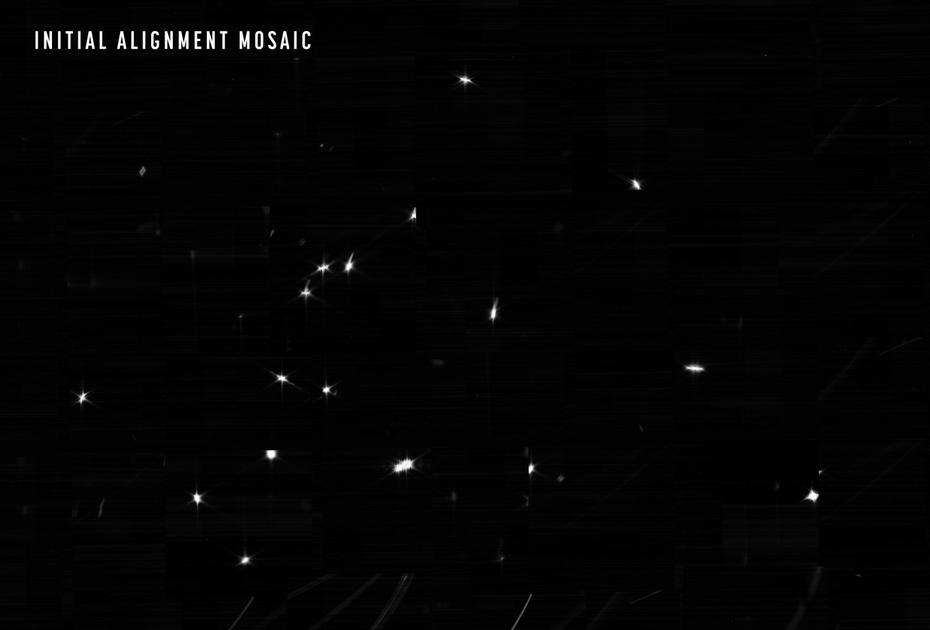

Dieses Bildmosaik wurde erstellt, indem das Teleskop auf einen hellen, isolierten Stern im Sternbild Ursa Major, bekannt als HD 84406, gerichtet wurde. (Quelle: Nasa)

Vor einigen Wochen hatte das JWST erste Bilder an die Bodenstation gesendet. Es handelte sich um Aufnahmen des Sterns mit der Bezeichnung „HD 84406“ im Sternbild Ursa Major. Den Stern hatten die Forschenden gewählt, weil er leicht zu identifizieren ist und sich in seiner Umgebung keine weiteren Sterne ähnlicher Helligkeit befinden, die das Ziel des Webb-Teams stören könnten.

Worin das besteht, erläutert Joseph DePasquale, Bilddatenentwickler am STScI gegenüber dem populär-wissenschaftlichen Magazin Inverse so:

„Das ist eigentlich ein technisches Bild, das gemacht wurde, um den aktuellen Zustand der Spiegel und ihre Ausrichtung zu verstehen und zeigt so ziemlich das, was wir direkt aus dem Teleskop herausbekommen haben.“

DePasquale gehört zu dem Expertenteam, das in den letzten fünf Jahren an der Verarbeitung von Bildern gearbeitet hat, die vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurden. Jetzt obliegt ihm die gleiche Aufgabe beim JWST.

JWST sieht mehr als das Auge

Der Unterschied zwischen Hubble und dem JWST ist allerdings beachtlich. Denn das JWST ist darauf ausgelegt, Licht außerhalb des sichtbaren Bereichs aufzuspüren und so Bilder von schwachleuchtenden, weit entfernten Objekten zu erzeugen. Dazu wird das Teleskop den Kosmos in Wellenlängen betrachten, die außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren Bereichs liegen. Die Infrarotfähigkeiten des JWST ermöglichen es, durch bislang undurchsichtige Bereiche des Weltraums zu blicken und das Universum in Wellenlängen zu erfassen, die von der Erde aus nicht erreichbar wären.

DePasquale betrachtet seine neue Aufgaben als „interessante Herausforderung sein, weil wir uns jenseits der Wellenlängen des Lichts bewegen, für die unsere Augen empfindlich sind“. Das bringe eine weitere Komplikation mit sich, nämlich „die Wahl der Farben der Daten“.

Nanu, stutzen aufmerksame Lesende nun. Wahl der Farben? Wir hätten uns natürlich bereits denken können, dass eine Aufnahme in für das Auge unsichtbaren Wellenlängen auch keine für das Auge sichtbaren Farben produzieren kann. Und genauso ist es auch. Wenn uns Weltraumfotos also kraftvolle Bilder mit feurigen Nebeln und wirbelnden Winden zeigen, dann sind diese Darstellungen nur zu einem Teil empirisch.

So funktioniert das JWST

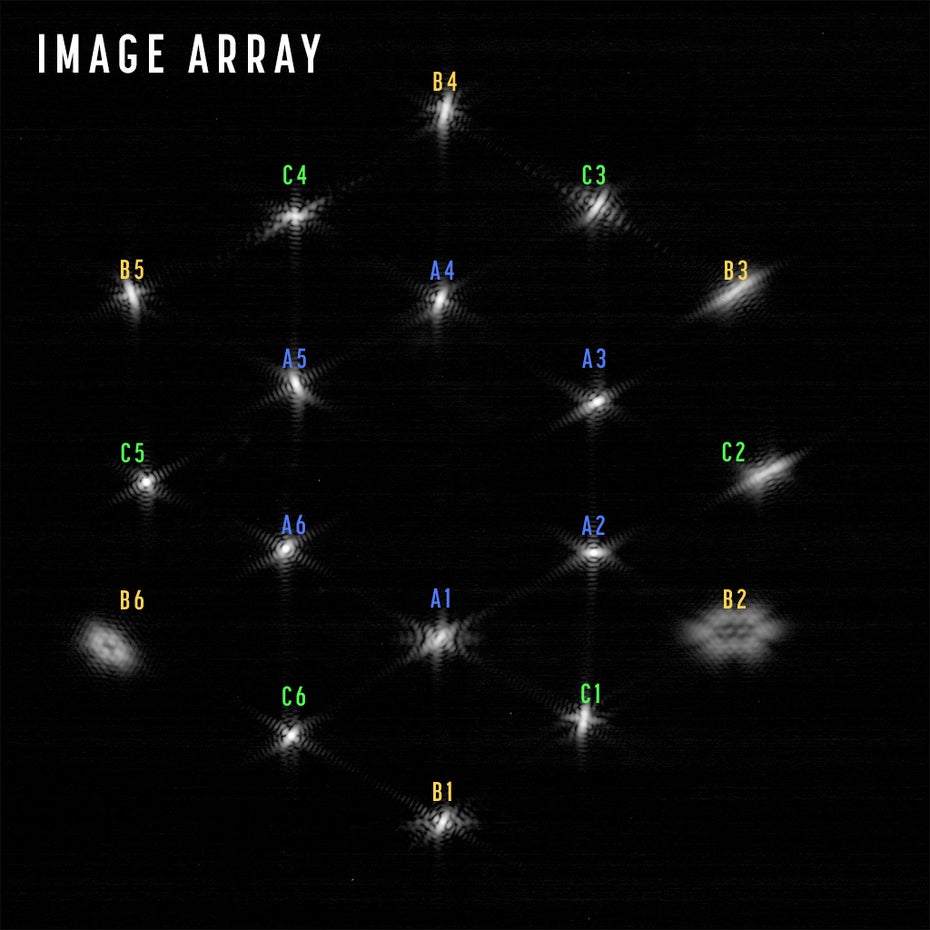

Um das zu verstehen, müssen wir uns die Funktionsweise des JWST anschauen. Das Teleskop besteht aus 18 goldbeschichteten Berylliumspiegeln mit einer Gesamtbreite von rund 6,4 Metern und einer Dicke von rund zehn Zentimetern, die letztlich wie ein einziger großer Spiegel wirken.

Um die 18 Spiegel dazu zu bringen, ein homogenes Bild zu erzeugen, sind etliche Kalibrierungsschritte erforderlich, die aktuell ausgeführt werden. Ist Betriebsbereitschaft erreicht, werden die 18 Spiegel ihre Bilder zu einer großen Aufnahme zufügen. Das führt dann zu einem zweidimensionalen Bild mit einer Menge an Zahlenwerten.

Das ursprüngliche Bildmosaik, das 18 zufällig angeordnete Kopien desselben Sterns zeigt, diente als Ausgangspunkt für den Ausrichtungsprozess. Um die erste Phase der Ausrichtung abzuschließen, bewegte das Team die Hauptspiegelsegmente, um die Sternlichtpunkte in einem sechseckigen Bildfeld anzuordnen. Jeder Sternlichtpunkt ist mit dem entsprechenden Spiegelsegment beschriftet, das ihn eingefangen hat. (Quelle: NASA/STScI/J. DePasquale)

Wie der Planetenforscher James O’Donoghue erklärt, besteht ein solches Bild „aus Pixeln, denen eine Farbe von null bis 100 zugeordnet ist, wobei null schwarz und 100 weiß ist“. Die Skala repräsentiert dann die jeweilige Helligkeit des Bildpunkts. Aber, und das wird aus der Erklärung eigentlich bereits klar, die Farben sind nicht in den Daten enthalten.

Bildexperte DePasquale bestätigt, die Farben würden „im Nachhinein hinzugefügt, aber sie basieren auf Informationen, die in den Daten enthalten sind.“ Dazu setzt das JWST Filter ein, die dafür sorgen, dass nur ein bestimmter Wellenlängenbereich oder eine bestimmte Farbe des Lichts durchgelassen wird.

„Wenn wir ein Farbbild einer Galaxie erstellen wollen, setzen wir beispielsweise einen Rotfilter vor den Detektor und nehmen ein Bild in Rot auf, tauschen es gegen einen Grünfilter aus und machen ein Bild in grünem Licht, das wir dann gegen ein Bild in blauem Licht austauschen”, erklärt DePasquale.

Forschende entscheiden, wie Weltraumfotos aussehen

Danach würden die verschiedenen Bilder zu einem Gesamtbild kombiniert, wobei die Bildentwickler auf der Grundlage der verwendeten Filter entscheiden müssen, welche Farben im Ergebnis verwendet werden sollen. Dabei spielen zum einen die Daten, zum anderen aber auch ästhetische Aspekte eine Rolle.

Paul Byrne, Professor für Erd- und Planetenwissenschaften an der Washington University in St. Louis, sagt, dass der Entscheidungsprozess für die Anwendung der Farben zum Teil auf den Daten basiert, zum Teil aber auch darauf, ein ästhetisch ansprechendes Bild zu erzeugen.

„Natürlich verwendet nicht jedes Bild Rot, Grün und Blau, so dass wir einige Entscheidungen treffen müssen”, sagt DePasquale. „Wir haben vielleicht ein Bild, bei dem nur zwei Filter zum Einsatz kommen. Wie können wir diese so kombinieren, dass ein schönes Farbbild entsteht?“

Dabei sei nur der erste Teil des Prozesses „sehr quantitativ“. Danach spielten andere Faktoren eine Rolle. DePasquale sagt:

„Wenn wir dann dazu übergehen, Farben anzuwenden und zu entscheiden, wie die Analogie, der Kontrast und die Komposition des Bildes aussehen sollen, geht es von der quantitativen zur qualitativen Ebene über und es beginnt, einen eher ästhetischen Ansatz zu wählen.“

Mehr Daten, bessere Bilder? Nicht zwangsläufig!

Aufgrund der verbesserten Fähigkeiten des JWSDT gegenüber dem Hubble-Teleskop sehen sich die Forschenden einem gestiegenen Druck ausgesetzt. Immerhin hat Hubble bereits spektakuläre Bilder geliefert. JWST darf hier nicht hintenan stehen. Das Projekt wurde annonciert als eines, das die Forschung auf ein völlig neues Niveau heben wird. Das muss natürlich auch an den Bildern, die an die Öffentlichkeit gelangen, der Fall sein.

„Webb ist der Nachfolger von Hubble, also werden die Leute erwarten, dass alles, was es produziert, 100 Mal besser sein wird“, ist sich DePasquale bewusst und fügt an: „Aber die Realität sieht anders aus, und die Daten, die es produziert, sind nicht unbedingt immer ästhetisch ansprechend.“ Einen Vorteil hat JWST immerhin. Die Aufnahmen erhalten weit mehr Daten als jene des Hubble-Teleskops. Daraus wird sich mit etwas Photoshop-Geschick doch wohl etwas Beeindruckendes bauen lassen…