Die Technik von Hörgeräten hat in den letzten Jahrzehnten keine großen Fortschritte gemacht – okay, die Geräte selbst sind kleiner, leichter und widerstandsfähiger geworden. Aber an der grundlegenden Funktionsweise – der Technik hinter der Technik – hat sich seit den ersten mechanischen Hörgeräten von um 1900 nichts verändert. Das will ein Startup aus Kalifornien jetzt ändern – und bietet auch noch ein innovatives Bezahlmodell an.

Whispers Hörgeräte setzen auf KI

Herkömmliche Hörgeräte funktionieren – stark vereinfacht ausgedrückt – wie ein Lautstärkeregler an einer Stereoanlage. Sie nehmen Geräusche in der Umgebung des Trägers oder der Trägerin wahr und geben sie lauter wieder. Natürlich trennen Filter Unwichtiges von Wichtigem – Hintergrundlärm von Sprache, beispielsweise –, aber diesen digitalen Mechanismen sind nicht zuletzt durch die geringe Größe der Hörgeräte Grenzen gesetzt.

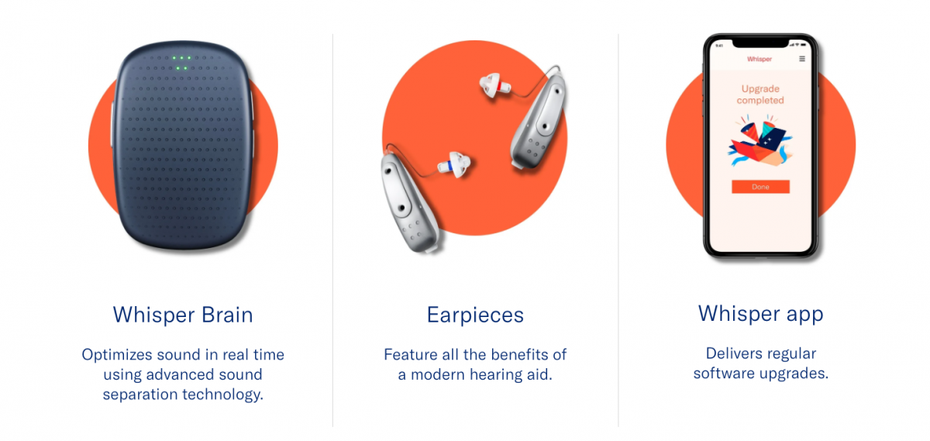

Das US-amerikanische Startup Whisper wählt hier einen neuen Ansatz: Neben den eigentlichen Geräten, die im Ohr beziehungsweise den Ohren getragen werden, gehören noch eine Brain genannte Sound-Separation-Engine und eine App zum System. Whispers Brain setzt dabei auf künstliche Intelligenzen, deren Algorithmen die Geräuscherfassung in Echtzeit verarbeiten und optimieren. Die so bearbeiteten Geräuschimpulse werden dann an das Gerät im Ohr geschickt und wiedergegeben. Gleichzeitig lernt die KI immer weiter dazu und verbessert sich so ebenfalls.

Whispers Hörsystem setzt sich aus den Hörgeräten selbst, einer App und dem Brain genannten „Rechenzentrum“ zusammen. (Screenshot: Whisper/t3n)

Die Technik ist nicht neu, die Idee schon

Die Sound-Separation-Engine in Whispers Brain arbeitet mithilfe von Segmentierung. Eine KI analysiert dabei ähnlich wie bei einem Foto, welche Elemente vorhanden sind. Auf dem Foto erkennt die KI dann einen Hund, eine Wiese, ein Haus, vielleicht noch Vögel oder Wolken am Himmel. Ähnliches ist auch bei Geräuschen möglich, wenngleich es dort auch komplizierter ist, weil Töne sich überlappen können und quasi ein dreidimensionales Bild erzeugen. Die von Whisper eingesetzten Methoden und Prozesse – Natural-Language-Processing, Geräuscherkennung, Segmentierung und das „Freistellen“ von Geräuschen – sind dabei nichts Neues. Sie kommen teilweise auch in Smartspeakern zum Einsatz.

Anders sieht es da schon aus mit dem Geschäftsansatz, den Whisper verfolgt. Der erinnert eher ans Silicon Valley als an althergebrachte Hersteller medizinischer Hilfsmittel: Kundinnen und Kunden kaufen nicht einmalig für einen – im Falle von Hörhilfen verhältnismäßig hohen – Geldbetrag die Geräte, sondern mieten sie über ein Abomodell für zunächst drei Jahre. Das verteilt nicht nur die Kosten auf einen längeren Zeitraum – aktuell liegen sie bei 139 US-Dollar im Monat –, sondern ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern auch, Software-Updates zu empfangen und hält die Technik so auf dem neuesten Stand. Sind die drei Jahre abgelaufen, erhält die Hardware bei einer Aboverlängerung ein Upgrade.

Auch Dwight Crow, Mitgründer von Whisper, scheint Idealismus übers Geldverdienen zu stellen. Auf die Frage von The Next Web, warum er seine Technologie nicht beispielsweise für Spionagetechniken beim Pentagon vermarkte, antwortet er, mit Whisper ergäbe sich eben die Chance, Menschen zu helfen.

Da stecken mehrere Behautungen drin, die man so nicht stehen lassen kann. Die Technik der konventionellen Hörgeräte hat sich sehr wohl im Laufe der Zeit extrem gewandelt und ist nicht bei den alten „mechanischen“ Geräten, z.B. einem Hörrohr, stehen geblieben.

Es wird suggeriert, dass konventionelle Hörgeräte lediglich den Schall etwas lauter machen. So dumm sind die Hörgerätehersteller nun auch nicht. Bekanntlich ist Schwerhörigkeit zu 95 kein Problem der Lautstärke, sondern des Frequenzganges des Ohres, der nicht mehr dem eines normalen Gehörs entspricht. Dadurch werden Silben nicht mehr richtig erkannt, weil das Frequenzverhältnis nicht mehr stimmt. Aus einem A wird ein O, ein TZ hat im wesentlichen höhe Frequenzen und wird garnicht mehr verstanden. Würde nur generell alles lauter, stimmen die Verhältnisse noch immer nicht und es wird für Schwerhöre meist sogar schmerzhaft in den Ohren.

Deshalb hatten schon die frühen analogen Hörgeräte einen Klangregler, der z.B. nur die Höhen verstärkt hat, um den Frequenzgang entsprechend zu korrigieren. Heutzutage laufen alle Hörgeräte digital und besitzen praktisch gesehen alls einen Graphic Equalizer, mithilfe der Frequenzgang der geschädigten Ohren umso besser korrigiert werden kann.

Schon die Basishörgeräte haben eine Störgeräusch-Unterdrückung. Hier werden die Frequenzen als Sprache extrahiert und die leiseren Frequnzen als Störgeräusch eliminiert. Ab Mittelklasse ist die Störgeräusch-Unterdrückung sehr intelligent. Die DSP im Hörgerät erkennt anhand typischer Sprachmerkmale die Frequenzen, die zu einer menschlichen Sprache gehören und welche Störgeräusche sind. Die Sprach-Frequenzen werden verstärkt, die Störfrequenzen unterdrückt. Störgeräuschen mit sprachlichem Charakter sind allerdings noch problematisch: Wenn die Sprache in Vortragssälen oder Kirchen sehr viel Hall verursacht oder in einem Restaurant am Nachbartisch laut diskutiert wird, kommen selbst HighEnd-Hörgeräte an ihre Grenzen.

Zu den sagenhaft günstigen Preisen:

Nur 139 Dollar (etwa 120€) pro Monat auf drei Jahre. Das sind ja pro Gerät nur 4320€, also 8640€ für beide Ohren. Im Hörstudio kosten Basishörgeräte samt 6 Jahren Full-Service pro Stück etwa 760 €, was die Krankenkasse zahlt. Mittelklasse-Hörgeräte mit intelligenter Störschallunterdrückung und noch zusätzlicher Impulsschall-Unterdrückung sowie Bluetooth-Connectivity sind pro Stück für etwa 1500€ Zuzahlung zu bekommen. High-End-Geräte so ab 3000€ Zuzahlung.

Fazit: Merketing beginnt manchmal eben mit falschen Behauptungen über die Konkurrenz und Überbetonung von Selbstverständlichkeiten. Jeden Tag steht ein Dummer auf, dem man mit soetwas das Geld aus den Taschen ziehen kann.