3D-Drucker: Warum die Industrie wieder einen Trend verschläft

Oberflächlich betrachtet scheint sich der Markt für 3D-Drucker noch im Segment der DIY-Bastler und Technik-Enthusiasten zu bewegen. Weit ab von der industriellen Nutzung in der Massenfertigung und noch zu unausgereift für eine Anwendung in einer produktiven Umgebung. Doch stimmt das wirklich? Oder handelt es sich dabei eher um einen Vorwand der behäbigen Industriegiganten, die eine existenzbedrohende Technik lieber totschweigen würden? Denn die tatsächlich vorhandenen Einschränkungen des 3D-Drucks, wie zum Beispiel die lange Druckdauer, aufwendige Gestaltung von reproduzierbaren 3D-Vorlagen und begrenzte Materialauswahl machen den 3D-Druck eher für Kleinserien und hochgradig individualisierte Einzelstücke interessant. Und bieten damit eher für kleine und mittelständige Unternehmen die Chance das Ruder zu ergreifen.

Was 3D-Drucker schon heute leisten können

Beeindruckend aber sind die Leistungen, die mit der heutigen Druck-Technologie erreicht werden können, durchaus: Ein Auto aus dem 3D-Drucker kann bereits bestellt werden, nicht nur normale Fahrzeuge sondern auch Rennwagen kommen – zumindest teilweise – aus dem 3D-Drucker. Vor wenigen Jahren wäre so etwas noch ins Reich der Fiktion verwiesen worden. Doch die Realität zeigt, dass Handy-Zubehör, Ersatzteile, Gebrauchsgegenstände, ja selbst funktionstüchtige Waffen heutzutage schon gedruckt werden. Die Nachfrage an Selbstproduziertem aus dem Drucker ist so hoch, dass der US-3D-Spezialist Shapeways eine 3D-Druck-Fabrik auf 2300 Quadratmetern in New York eröffnet. Es scheint, als wäre die Technologie ganz kurz vor dem Durchbruch zur Marktreife. Doch warum beschäftigt sich die Industrie nicht mehr mit dem Thema?

Funktionsfähige Waffen aus dem 3D-Drucker

Shapeways eröffnet 3D-Fabrik

Die Industrie

Rapid-Prototyping ist das einzige Schlagwort, das beim Gedanken an eine industrielle Nutzung des 3D-Druck sofort auftaucht. Dabei werden Modelle von zukünftigen Produkten von einem 3D-Drucker oder einer ähnlichen Technologie zu Anschauungszwecken hergestellt. Mehr ist großflächig selten zu entdecken. Es scheint, als würde die Industrie den 3D-Druck ignorieren. Doch ganz so schlimm ist es nicht, zumindest nicht überall. Während das Handelsblatt Online die 3D-Revolution schon wieder abbläst, lassen sich Unternehmen wie die Daimler AG und das Fraunhofer Institut von solchen Unkenrufen nicht beeindrucken und entwickeln einen industriellen 3D-Drucker, der Metallteile für die Serienfertigung erstellen kann. Sicherlich, eine komplette Karosserie kann so noch nicht gefertigt werden, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. So erwirbt sich ein Unternehmen Kompetenzen und Know-How, das später dringend gebraucht wird – sobald die Technologie große Entwicklungssprünge macht. Wer sich erst zu diesem fernen Zeitpunkt, wie weit dieser auch in der Zukunft liegen mag, mit dem 3D-Druck beschäftigt, kann den Vorsprung seiner innovationsfreudigeren Mitbewerber nur noch schwer einholen – und endet im Getöse nach dem 3D-Meteoriteneinschlag als Industrie-Dinosaurier direkt im Grab der Evolution.

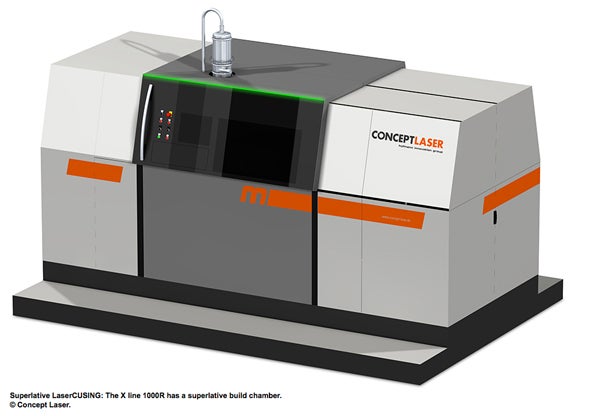

3D-Drucker zur Serienfertigung von Metallteilen. (Foto: Daimler/Fraunhofer Institut Titelbild: wjklos/ flickr.com, Lizenz: CC-BY)

Die Zukunftsvisionen

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner wird der 3D-Druck bereits im Jahr 2016 zu einer Mainstream-Technologie geworden sein. Zu diesem Zeitpunkt kann der Endverbraucher im Prinzip alles selbst drucken, inklusive Ersatzteile für Ikea-Möbel, Haushaltsgeräte oder andere Dinge. Es werden sich aber auch völlig neue Industrie-Zweige bilden, kleine Unternehmen werden hochgradig individualisierte Produkte herstellen – Produkte, die sich heute noch niemand vorstellen kann. Außer vielleicht dem einen oder anderen Science-Fiction-Autor:

„Mit dem Internet verbunden, wurde die Haas zu so etwas wie einem 3D-Faxgerät – Pläne, die digital am einen Ende eingingen, kamen am anderen als fertige Teile heraus. Alles, was man brauchte, war ein Mensch, der die Haas bediente. Der ihr die nötigen Rohmaterialien zuführte.“

– Aus dem Roman „Daemon“ von Daniel Suarez, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2010

Der Science-Fiction-Autor Daniel Suarez zeigt in seinem Roman „Daemon“ eine Fiktion auf, in der kleine Gruppen von Spezialisten mit der Hilfe von 3D-Druckern Fahrzeuge individualisiert umrüsten. Auf eine Art und Weise umrüsten, die großen Industrien nicht möglich wäre, sowohl aus Machbarkeitsgründen als auch aus rechtlichen Gründen. Denn die im Roman in Auftrag gegebenen Umrüstungen waren hochgradig illegal.

„Warum haben sie keinen Alarm ausgelöst? Er hatte Mühe zu verstehen, was er da sah. Das ist kein Guerillahandstreich – das ist ein Frontalangriff. Ross inspizierte die Monitore. Computergesteuerte Fahrzeuge. Dutzende. Die Daemon-Gruppen nennen sie AutoM8. Der Major starrte auf den großen Zentralmonitor über dem Kontrollpult – den einzigen, der im Moment nicht Tod und Verwüstung zu zeigen schien.“

– Aus dem Roman „Daemon“ von Daniel Suarez, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2010

Die Fabber genannten Kleingruppen von Produktionsstätten auf Basis einer 3D-Drucktechnik hatten Serienfahrzeuge durch elektronische Umrüstung in fahrende Waffen verwandelt. Ein zugegebenermaßen etwas abstruses, aber – aus literarischer Sicht – unterhaltsames Beispiel. Der 3D-Druck ist sich heute nicht mehr weit von solchen Utopien entfernt, man denke nur an das US-Projekt, dass sich mit gedruckten Waffen beschäftigt und das schon funktionsfähige Prototypen vorweisen kann. Das zeigt gleichzeitig auch das Problem auf, das entstehen könnte, wenn jeder schlichtweg alles in seinem eigenen Hinterhof produzieren kann.

3D-Drucker aus dem ESA-Projekt im Einsatz. (Foto: ESA/Monolite)

Die reellen Zukunftsvisionen bieten aber noch wesentlich atemberaubendere Ausblicke. Die ESA beschäftigt sich zum Beispiel zusammen mit dem britischen Unternehmen Monolite eingehend mit der Möglichkeit eine Mondbasis unter Zuhilfenahme von 3D-Drucksystemen zu errichten. Rohmaterialen könnten Vorort zu Druckmaterialien verarbeitet werden und so einen wirtschaftlichen und schnellen Aufbau einer Basis ermöglichen. Die immensen Kosten für den Transport von Baumaterialien oder Fertigteilen ins All wären so vom Tisch. Die in Entwicklung befindlichen Groß-Druck-Systeme erreichen bereits heute eine Geschwindigkeit von etwa zwei Metern Bauhöhe pro Stunde. Schon die nächste Generation wird mit mehr als dreieinhalb Metern pro Stunde produzieren – berücksichtigt man nur diese Druckgeschwindigkeit, wäre ein Gebäude in etwa einer Woche fertiggestellt.

So könnte die Mondbasis aussehen. (Foto: ESA)

So könnte der Eingang in die Mondbasis aussehen. (Foto: ESA)

Wie der oben schon erwähnte Artikel im Handelsblatt Online korrekt ausführt: Die wissenschaftlichen Ansätze stellen aufgrund von Kosten und Fertigungsdauer eine Tauglichkeit für die Massenproduktion im Moment eindeutig in Frage. Nur bleibt es abzuwarten – vergleicht man die Entwicklung der 3D-Drucktechnik mit der Entwicklung der normalen Drucktechnik –, ob das so bleibt. Denn da erscheint die wissenschaftliche Meinung des Interviewpartners vom Handelsblatt etwas zu pessimistisch: „Der Druck ist auf eine bestimmte Geschwindigkeit limitiert“, sagt Ben Jastram, Ingenieur und Leiter des 3D-Labors an der Technischen Universität (TU) Berlin. Oder: „Physik und Chemie lassen sich nicht überwinden.“. Betrachtet man die Aussage von Monolite zur Steigerung der Druckgeschwindigkeit, scheint hier aber noch jede Menge Luft nach oben. Wenn Physik und Chemie dabei sicher nicht überwunden werden, so werden sie doch effektiver genutzt werden als bisher.

Weiterführende Links

- 3D-Druck – Die Revolution wird abgeblasen – Handelsblatt Online

- Building a lunar base with 3D printing – ESA

- Das beste iPhone-Zubehör zum Selbstdrucken – t3n News

Es ist haarsträubend, wie viel Quatsch im Zusammenhang mit 3D-Druckern verbreitet wird. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Leute, die mit JavaScript, HTML und CSS umgehen können, vom 3D Druck begeistert sind, von „echten“ Produktionstechniken allerdings keine Ahnung haben.

Schon der Hype um die angebliche Waffenproduktion mit 3D Druckern zeigt das deutlich. Das ist, wie mit dem Döner-Copter. Gut für einen Artikel in einem Web-Magazin, mehr nicht.

Die Technik hat sicherlich enormes Potential, aber „verschlafen“ hat da noch keiner was. Wenn man sich so umschaut, was der Markt so her gibt, sind die Sachen teuer und/oder sehr grob und damit eher was für die Bastler-Ecke. Außerdem will so ein Drahtmodell erst mal erstellt werden und insbesondere, wenn es gewisse Abmessungen einhalten soll, nicht gerade einfach.

Wieso verschläft die Industrie einen Trend? Nennt ihr 1,5 Millionen individuelle Kronen pro Jahr mittels Lasersintern hergestellt etwa verschlafen? Guckt mal bei der Firma Sirona, oder hier: http://www.medizin-und-technik.de/schnell-ans-ziel/-/article/33568401/35334982/Der-heiße-Weg-zur-Krone/art_co_INSTANCE_0000/maximized/

Nur weil man vorher nocht nicht von etwas gehört hat, heisst es noch lange nicht, dass es nicht schon im grossem Stil genutz wird. Recherche ist Trumpf!

typisches t3n nachgelaber. leute ihr habt verschlafen,, nicht die

Bitte: „Schuster bleib bei deinen Leisten!!!“ Die sogenannten „3D-Drucker“ für die industrielle Fertigung haben mit der Web-Entwicklung die gleiche Schnittmenge wie eine CNC – Fräsmaschine von Deckel Maho. Ich hoffe ihr versteht das jetzt nicht als „Wink mit dem Zaunpfahl“, dass ihr zukünftig auch über neuste Entwicklungen der CNC – Technologie berichtet.

Wenn du von Trends sprichst , dann zeig doch zumindest mal spezifisch auf, um welche Trends es genau geht. Ich meine 3D Druck an sich ist sicherlich ein Trend, welcher durchaus tiefgründiger behandelt werden kann. 3dpo.de hat hier einmal die 10 Trending Topics im 3D Druck zusammen gestellt. http://3dpo.de/die-zehn-3d-druck-trends-der-zukunft/

Schaut doch mal rein. Man versucht sich Mühe zu geben ein Nischen Blog im deutschsprachigen Raum zu ethablieren. :-)