Forschende an der medizinischen Fakultät der staatlichen University of Virginia in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia sind mit modernster Technik hinter ein Geheimnis gekommen, das seit 50 Jahren nicht gelöst werden konnte.

Korkenzieher-Propeller aus einem einzigen Protein

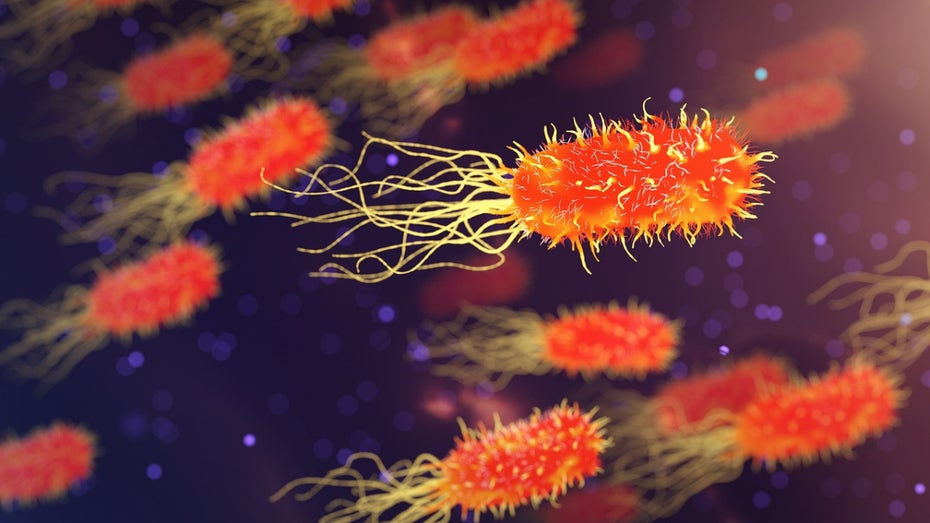

Bekannt war bisher schon, dass sich Bakterien vorwärts schieben, indem sie lange, fadenförmige Anhängsel zu Korkenziehern aufrollen, die dann als Propeller fungieren. Das eigentliche Rätsel ergab sich daraus, dass diese Propeller aus einem einzigen Protein bestehen. Unklar war damit, wie die Bakterien die Korkenzieherformen herbeiführen.

Ein internationales Team unter der Leitung des Kryotherapie-Wissenschaftlers Edward Egelman konnte die Funktionsweise mit modernster Technik enthüllen. Dazu nutzten die Forschenden Hightech-Kryo-Elektronenmikroskopie (sogenannte Kryo-EM) und Computermodelle.

In der Kombination beider Technologien konnte Edelmans Team sichtbar machen, was kein herkömmliches Lichtmikroskop sehen konnte – nämlich die seltsame Struktur dieser Propeller auf der Ebene einzelner Atome.

Bisherige Theorien und Modellierungen waren falsch

„Während es seit 50 Jahren Modelle dafür gibt, wie diese Filamente solche regelmäßigen, gewundenen Formen bilden könnten, haben wir jetzt die Struktur dieser Filamente im atomaren Detail bestimmt“, erläutert Studienleiter Egelman. „Wir können zeigen, dass bisherige Modelle falsch waren, und unser neues Verständnis wird dazu beitragen, den Weg für Technologien zu ebnen, die auf solchen Miniaturpropellern basieren könnten.“

Verschiedene Bakterien haben ein oder mehrere Anhängsel, die als Flagellum oder im Plural als Flagellen bezeichnet werden. Diese Flagellen (oder Geißeln) sind fadenförmige Gebilde auf der Oberfläche einzelner Zellen, die der Fortbewegung dienen. Solche Flagellen bestehen aus Tausenden von Untereinheiten, die jedoch alle gleich sind.

Wie kann das Bakterium daraus nun einen rotierenden Propeller erschaffen, wo ihr Flagellum doch eigentlich eher eine wenig biegsame Struktur hat? Mithilfe von Kryo-EM fanden Egelman und sein Team heraus, dass das Protein, aus dem das Flagellum besteht, in elf verschiedenen Zuständen vorliegen kann.

Unterschiedliche Organismen entwickeln ähnliche Fähigkeiten

Es zeigt sich, dass die genaue Mischung dieser Zustände für die Korkenzieherform zuständig ist. Dabei stießen die Forschenden auf eine Gemeinsamkeit mit Archaeen. Das sind Einzeller, die in extremen Umgebungen wie fast kochenden Säurebecken, dem Meeresgrund und in Erdölvorkommen tief im Erdreich vorkommen.

Egelmans Team untersuchte die Flagellen der Archaeenart Saccharolobus Islandicus mit Kryo-EM. Dabei stellten die Forschenden fest, dass das Protein, das das Flagellum bildet, in zehn verschiedenen Zuständen vorliegt.

In ihren Details unterschieden sich die Flagellen fundamental von jenen der Bakterien. Allerdings bilden auch die Flagellen der Einzeller Korkenzieher-Propeller.

Darin sehen die Forschenden ein Beispiel für die sogenannte konvergente Evolution. Darunter versteht man eine Entwicklung, in der die Natur mit sehr unterschiedlichen Mitteln zu ähnlichen Lösungen gelangt.

Evolutionär beste Lösung

Wenn Organismen ohne erkennbare Korrelation diese Eigenschaften unabhängig voneinander entwickeln, muss es dafür einen evolutionären Druck geben.

„Wie bei Vögeln, Fledermäusen und Bienen, die alle unabhängig voneinander Flügel für das Fliegen entwickelt haben, hat sich die Evolution von Bakterien und Archaeen auf eine ähnliche Lösung für das Schwimmen in beiden Fällen geeinigt“, so Egelman. „Da diese biologischen Strukturen vor Milliarden von Jahren auf der Erde entstanden sind, erscheinen die 50 Jahre, die wir gebraucht haben, um sie zu verstehen, gar nicht so lang.“

Die Forschenden haben ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht.