Jeder einzelne Baum lässt sich anklicken: Diese Städte sind bei digitalen Zwillingen vorn

Barmbek-Süd war mal eine Arbeitersiedlung. Die Barmbeker Straße trennt sie vom „gut situierten“ Winterhude. Früher separierte die vier- bis sechsspurige Bundesstraße auch Gesellschaftsschichten, Einkommensklassen und Lebensentwürfe. Das ist heute nicht mehr so. Längst hat sich Barmbek-Süd zum angesagten Wohngebiet des Mittelstands aufgeschwungen. Die neuen Mieter oder Eigentümer bringen Kaufkraft. Sie beleben die Restaurant- und Kneipenszene. Aber sie verdrängen auch gleichzeitig einkommensschwache, oft ältere Menschen aus deren geliebtem Kiez.

Das soll anders werden. Die Stadt Hamburg möchte frühzeitig wissen, wo Neubauprojekte zu Verdrängung, zu Gentrifizierung führen könnten. Sie möchte rechtzeitig gegensteuern, bevor das Leben in der Hansestadt unbezahlbar wird, die soziale Mischung verloren geht und mit ihr eventuell auch der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 1/2024 von MIT Technology Review erschienen. Hier könnt ihr die TR 1/2024 als pdf bestellen.

Datenquellen für den Digitalen Zwilling der Stadt

Dabei helfen soll ein Digitaler Zwilling – ein Modell, in dem nicht nur Gebäude und Ampeln eingetragen sind, sondern aus dem auch ersichtlich wird, wie der Verkehr fließt, wie die Sonne auf die Dächer und Fassaden scheint und wie die Mieten sich verändern. Daten, die aus komplett unterschiedlichen Quellen stammen. Daten, die manchmal in Echtzeit vorliegen, wie Ampelschaltungen, Sensordaten vom Autoverkehr oder die Taktung des ÖPNV. Aber auch Daten wie der Mietspiegel, die nur jährlich erhoben werden.

Die Beziehungen zwischen diesen Informationen sind komplex. Stadt- und Verkehrsplanung hat immer auch Folgen für andere Ökosysteme. Meistens zeigen sich diese Auswirkungen erst, wenn bereits gebaut wurde. In Hamburg und vielen anderen Gemeinden sollen Digitale Zwillinge nun die Interdependenzen zwischen den bisher separaten Daten über Infrastruktur, Bau, Sozialstruktur oder Handel frühzeitig offenbaren. Die entscheidenden Fragen lauten: Welche Daten und welche Visualisierung braucht es, um welches Problem besser lösen zu können, als das vorher möglich war? Und welchen Aufwand betreibt man dafür?

Der Hamburger 3D-Projektplaner simuliert unter anderem Schatten.

Foto. BSW/LGV Hamburg

Das städtebauliche Monitoring, wie man es in Hamburg nennt, zeigt aber auch, welche Mammutaufgabe dahintersteckt. Datenquellen wollen gefunden oder neu eingerichtet werden. Die Daten gilt es zu harmonisieren, in ein zentrales Modell zu überführen und permanent zu aktualisieren. Das sprengt Abteilungsgrenzen und bricht teils seit Jahrzehnten bestehende Prozessstrukturen auf. Und bei manchen Planern stoßen die neuen Werkzeuge auf Widerstand, denn sie erzeugen Transparenz: Die ehrgeizige Konzeption eines Neubaus könnte dazu führen, dass bei der Sozialbehörde die Alarmglocke klingelt.

Beispiel: Leipzig

Ähnliche Projekte gibt es in vielen Regionen Deutschlands. In Leipzig geht es beispielsweise um Kindergärten. Hier kommen zwei Fachabteilungen zusammen, gelegentlich prallen sie aufeinander. Das Amt für Jugend und Familie muss dafür sorgen, dass Kita-Plätze in maximal 30 Minuten von jedem Ort der Stadt zu erreichen sind. Es geht um die Bevölkerungsentwicklung und um die Bestandsqualität – etwa, wenn eine Kita für eine Sanierung schließen muss. 343 Einrichtungen behält das Amt im Blick.

Das Amt für Stadtplanung schaut eher auf qualitative Parameter. Wie grün ist das Stadtviertel, wie gut angebunden ist es an die Arbeitsplätze? Und natürlich sind Eltern nur eine von mehreren Zielgruppen.

Beide Ämter operierten in der Vergangenheit mit eigenen Datensätzen, und teilweise auch mit unterschiedlicher Software für isolierte Teilgebiete. „An vielen Stellen kommen komplexe Excel-Listen zum Einsatz, die einen hohen Pflegeaufwand mit sich bringen“, teilte die Stadt Leipzig auf der Messe InterGEO mit.

Leipzigs städtische IT entwickelte für beide Ämter Dashboards, auf denen alle relevanten Daten auf einem Blick zu sehen sind. Diese Dashboards wurden nun zu einem gemeinsamen Prototyp zusammengefasst und der wird in diesen Tagen getestet. Die Ziele: mehr Effizienz, mehr Transparenz, mehr Einblick in Wechselwirkungen. Wenn etwa mehr Grün im Stadtviertel gepflanzt wird – steigt dann auch der Bedarf an Kita-Plätzen, weil mehr Familien dorthin ziehen?

Beispiel: München

450 Kilometer weiter südlich hat München sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Um versteckte Effizienzpotenziale zu finden, beginnt die Stadt nun mit dem Erheben und Visualisieren der entsprechenden Daten. Der „Energienutzungsplan“ zeigt in Rot, welche Gebäude, Quartiere und Stadtviertel mit Fernwärme heizen, wo es bereits CO₂-neutrale Bauten gibt und wo sich Photovoltaik am besten einsetzen lässt.

Aus diesen Daten werden Handlungsempfehlungen abgeleitet. Und diese münden in einer Strategie zur „integrierten Quartiersplanung“. Sie soll nicht nur den CO₂-Ausstoß der Viertel verringern, sondern sie gleichzeitig auch auf den weiteren Klimawandel vorbereiten, etwa durch mehr Grünraum. Und – ähnlich wie in Hamburg – sollen auch Mieten, kulturelle Identifikation, soziale Einrichtungen, Geschäfte und technische Infrastruktur in die Planung einfließen.

Drei Städte als Blaupausen für weitere Gemeinden

München, Hamburg und Leipzig haben hierzulande die Nase vorne in Sachen Digitaler Zwilling. Alle drei gehören zum Projekt Connected Urban Twins (CUT). Das Bundesbauministerium stellt ihnen 34,5 Millionen Euro zur Verfügung, um nicht nur einzelne eigene Zwillinge zu realisieren, sondern sie so umzusetzen, dass möglichst viele weitere Gemeinden sie als Blaupausen verwenden und auf sich selbst zuschneiden können. Vieles von dem, was im Rahmen von CUT entwickelt wird, landet auf der Plattform OpenCode.de.

Über die 3D-Visualisierung von Kassel lassen sich verschiedene Layer legen – etwa mit Informationen zu „Freizeit & Kultur“ oder zu „Natur & Umwelt“.

Screenshot: Stadt Kassel, Vermessung und Geoinformation

Besonders stolz ist man in Hamburg und München auf das Masterportal. Aus den verfügbaren Geodaten entstand zunächst eine zweidimensionale Karte – der Münchner Energienutzungsplan ist eine solche. Algorithmen verwandeln die verfügbaren Daten in dreidimensionale Gebäude und andere markante Objekte. Und demnächst soll es Tools für den Import oder die Erstellung von 3D-Objekten direkt in der Anwendung geben.

Um das Masterportal auf neue Städte anzupassen, wird lediglich eine Konfigurationsdatei geändert. Das Basissystem bleibt unberührt. München will das 3D-Modell auf diese Weise mit Echtzeit-Daten verknüpfen, zum Beispiel den Messwerten von Luftsensoren oder der Auslastung von Parkhäusern. Nutzen lässt sich das Ganze mit einem normalen Webbrowser.

Nach Angaben des CUT-Konsortiums haben bereits 40 Städte die Vorarbeiten aus Hamburg und München für sich genutzt, darunter Köln und Schwerin. Tatsächlich steht CUT unter Druck, möglichst viele Implementierungspartner zu finden: Im Juni 2025 läuft die Förderung aus, und kommerzielle Anbieter wie Esri und Autodesk warten nur darauf, dass die Weiterentwicklung der Tools ins Stocken gerät, um selbst das lukrative Geschäft zu betreiben. In Berlin etwa wird das neue Quartier Siemensstadt seit 2024 mit einem Digitalen Zwilling begleitet, der auf der kommerziellen Software iTwins vom US-Anbieter Bentley beruht.

Bald mit Rückkanal

Die Idee dahinter ist nicht neu und nennt sich Urban Data Platform (UDP). Ihr Rückgrat bildet ein klassisches Geo-Informationssystem (GIS), beispielsweise aus dem Katasteramt, angereichert um eine Vielzahl weiterer Datenquellen. In Bonn ist ein Modul für „Bürgerdaten“ geplant. Das könnten Fotos von Straßenschäden sein, die mithilfe von GPS-Daten zugeordnet werden. Auch in Aachen läuft seit Juli 2023 ein ähnliches Projekt. Die UDP stellt im Grunde nur die zentrale Datenbank dar. Die Anwendungen, Algorithmen und Visualisierungen machen dann den Zwilling aus.

Die Vision der Digitalen Zwillinge geht aber noch weiter. Sie sollen keine digitale Einbahnstraße bleiben, also nicht nur Daten aller Art einlesen und abbilden. „Der Digitale Zwilling hat einen Rückkanal. Veränderungen im digitalen Modell können Veränderungen in der realen Welt auslösen“, erläutert Jörg Blankenbach, Institutsleiter an der RWTH Aachen.

Damit lässt sich eine Stadt nicht nur planen, simulieren oder visualisieren, sondern auch steuern. In Ansätzen findet das schon statt. München steuert beispielsweise die Eröffnung neuer Baustellen mit einer Art komplexem Städtebau-Kalender. „Man sollte nicht unterschätzen, wie das die volkswirtschaftlichen Kosten reduzieren kann“, erklärt Klaus Neumann, Chefverkäufer beim Sensoren-Hersteller Hexagon. Dabei geht es eben nicht nur um eine zeitliche Koordination der Baustellen, damit etwa eine Straße nicht mehrmals hintereinander aufgerissen wird, – sondern auch um eine Abschätzung der Folgen, zum Beispiel geänderte Verkehrsströme durch die Seitenstraßen.

Ein anderes Beispiel: München bildet die Füllstände der Altkleider-Container in Echtzeit in einer Karte ab. Die Leerungsfahrzeuge planen danach ihre Routen, sind schneller und sparen Sprit. Auch in Leipzig gibt es einen zeitnahen Realeffekt, obwohl Projektleiter Mathias Boedecker betont, dass man noch gar keinen Digitalen Zwilling habe, sondern „nur“ ein gut ausgebautes Geo-Informationssystem. „Wir planen mit dem Modell die Drohnenbefliegung zur Kontrolle von Baufortschritten. Dadurch verhindern wir Redundanzen und überfliegen bestimmte Gebiete nicht mehrfach“, sagt Boedecker.

Zwillinge oder Drillinge?

Der Laie könnte beim Begriff Digitaler Zwilling auf die Idee kommen, dass es sich um ein komplettes Abbild der Stadt handelt. Am besten dreidimensional visualisiert und mit Echtzeitdaten versorgt. Getrieben ist diese Idealvorstellung von internationalen Großprojekten. Singapur hat bereits einen solchen digitalen Klon auf Basis der Unreal-Engine vorgestellt, die eigentlich für fotorealistische 3D-Spiele entwickelt wurde. (Die Spieleindustrie hat viel Erfahrung darin, große Datenmengen in schnell reagierenden 3D-Umgebungen zu visualisieren. Dieses Wissen machen sich auch die Gestalter von Digitalen Zwillingen zunutze.) Shanghai, Wellington und Peking gehören zu den weiteren Vorzeigeprojekten in Sachen Digitaler Zwilling, die gelegentlich auch deutschen Stadtplanern eine Erkundungsreise wert sind.

Die Mehrheit der deutschen Städte hält eine komplette digitale Abbildung sämtlicher Aspekte hingegen für unnötig. Meist reiche auch ein „Fachzwilling“ mit 2D-Visualisierung. „Ein Digitaler Zwilling wird immer anwendungsbezogen sein“, meint etwa Ludmilla Middeke, die gerade Bielefeld digitalisiert. Harald Knitter, Pressesprecher der Stadt Stuttgart, sekundiert: „Digitale Zwillinge werden sich aus fachlichen Handlungsfeldern heraus entwickeln, ein großer Digitaler Zwilling ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll machbar.“

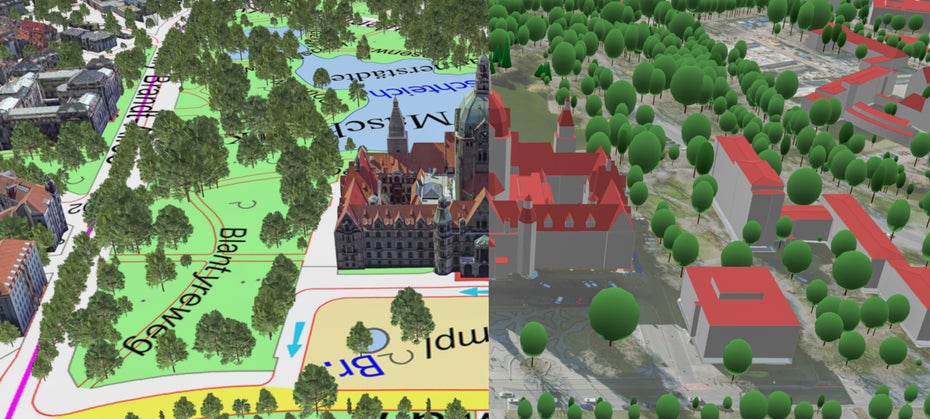

Beim Digitalen Zwilling der Stadt Hannover kann man zwischen verschiedenen Darstellungsformen wählen. Jeder einzelne Baum lässt sich anklicken.

Screenshot: Geoinformation LHH

Wo allerdings die Grenze zwischen „fachbezogen“ und „groß“ verläuft, weiß niemand genau. Gerade, wenn der Digitale Zwilling zur Simulation größerer Veränderungen herangezogen werden soll, wird es schwierig, im Vorfeld bereits zu wissen, welche Daten dafür nötig sind und welche nicht. Der unabhängige Verkehrsexperte Stefan Carsten fürchtet, dass die Fokussierung auf solche reduzierten Zwillinge eher den Status quo erhält, als Innovationen voranzubringen. Wenn etwa nur Daten zum Verkehr und keine zur Lebensqualität herangezogen würden, sei das „kontraproduktiv“ und halte „das System Auto am Leben“.

Silodenken

Carstens spricht damit das Silodenken in den Behörden an. Auch Ulrich Hartmann von Oracle, ein Veteran in Sachen Datenharmonisierung, weiß aus Erfahrung: „Es wird in Behörden oft gegeneinander gearbeitet und nicht miteinander. Die Vorgaben in einem Digitalen Zwilling können aber auf ein gemeinsames Ziel hinwirken.“ Und das funktioniere im Fachzwilling allemal leichter, weil er dank der Reduktion auf ein bestimmtes Thema oder auf ein lokal begrenztes Gebiet weniger Daten braucht und die Ergebnisse einer Simulation klarer sind.

Auch die erfahrenen Zwillingsmacher aus München, Hamburg oder Leipzig raten dazu, dass sich die interessierte Kommune einem detaillierten Problem widmet, das sie mithilfe des Digitalen Zwillings lösen will. Das fördert nicht nur die Teamarbeit und Geschwindigkeit, sondern auch die Akzeptanz. „Wir brauchen systemisches Denken“, fordert Ludmilla Middeke. „Wir müssen Daten- und Denksilos auflösen. Die Stadtverwaltung ist verpflichtet, Interoperabilität herzustellen.“ Der Digitale Zwilling unterstütze dabei den regelmäßigen Blick über den fachlichen Tellerrand: „Wir können im Digitalen Zwilling einen gemeinsamen Vorstellungsraum davon entwickeln, wie wir zukünftig leben wollen.“

Ein wichtiger Meilenstein zur Versachlichung der Diskussion könnte im Oktober 2024 mit der DIN SPEC 91607 auf den Weg gebracht worden. Sie enthält Definitionen, Prozessmodelle, Anforderungskataloge und jede Menge Anwendungsszenarien. „Die DIN SPEC ist das Maß der Dinge“, meint Markus Mohl vom Geodatenservice München. Das Werk erscheint übrigens zeitgleich auf Deutsch und Englisch. Ein klares Statement: „In vielen Bereichen der Standardisierung hinkt Deutschland hinterher. Hier nicht“, sagt Joachim Schonowski, der Vorsitzende des DIN Smart City Standards Forums. Eine Gefahr des wissenschaftlichen Overengineering sieht er nicht. „In dem Konsortium sind fast 50 Prozent Kommunen, sodass wir hier einen Blick aus der Realität haben.“

Die Befreiung der Daten nach außen ist der aktuell wichtigste, unmittelbare Vorzug der Digitalen Zwillinge. Daraus lassen sich Visualisierungen erzeugen, die auch Politiker und Bürger verstehen, die nicht Städteplanung studiert haben. „Es ist notwendig, dass wir Dinge direkt mit den Menschen entwickeln. Wir müssen raus aus unserem Kämmerlein“, sagt Ludmilla Middeke. Egal ob Hamburg, Bremen, München, Mönchengladbach oder Kassel, alle Städte berichten von einem erheblichen Anstieg der Bürgerbeteiligung und Akzeptanz durch 3D- oder gar VR-Visualisierungen.

Die Stadt Leipzig hat das in Hamburg entwickelte Dipas-System zur Bürgerbeteiligung übernommen – hier auf einem Stand am Matthäikirchhof.

Foto: Stadt Leipzig

Hamburg hat für die Bürgerbeteiligung ein dauerhaftes System namens Dipas eingerichtet. Es soll nicht nur für einzelne Projekte genutzt werden, sondern für die dauerhafte Interaktion zwischen Bürgern und Stadt. Eine Anwendung ist der Schadensmelder: Bürger können Straßenschäden fotografieren und auf diesem Weg der Stadt mitteilen. Und kürzlich gab Frankfurt bekannt, einen vollwertigen, aber räumlich begrenzten Zwilling für zwei Stadtviertel zu planen. 2026 soll er für die gesamte Stadt vorliegen.

Allerdings sind viele der aktuell laufenden Projekte abhängig von Fördermitteln des Bundes und der Länder. Es muss sich erst zeigen, inwieweit der Ehrgeiz der Kommunen nachlässt, wenn es an die eigenen Geldreserven geht. Man darf bei aller Euphorie nicht vergessen, dass die Einführung eines Digitalen Zwillings nur zum Teil eine technische Herausforderung ist. Sie ist vor allem ein gewaltiges Change-Projekt für die Zusammenarbeit der Behörden.