Wer bist du wirklich? Stanford-Studie beweist Brisanz von Metadaten

Metadaten haben es in sich – darauf verweisen Datenschützer in regelmäßigen Abständen. Dass beispielsweise aus Verbindungs- oder Ortungsdaten ein ziemlich genaues Profil über einen Menschen zusammengefügt werden kann, kritisieren Aktivisten und Oppositionelle häufig im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung.

Bisher aber gibt es zu dieser Angelegenheit relativ wenige Studien, die die Kritik im großen Rahmen untersucht haben. Allerdings wagen sich immer mehr Forscher auf dieses Terrain und leisten Abhilfe.

Gesundheit und Beziehung: Stanford-Forscher zeigen Brisanz von Metadaten auf

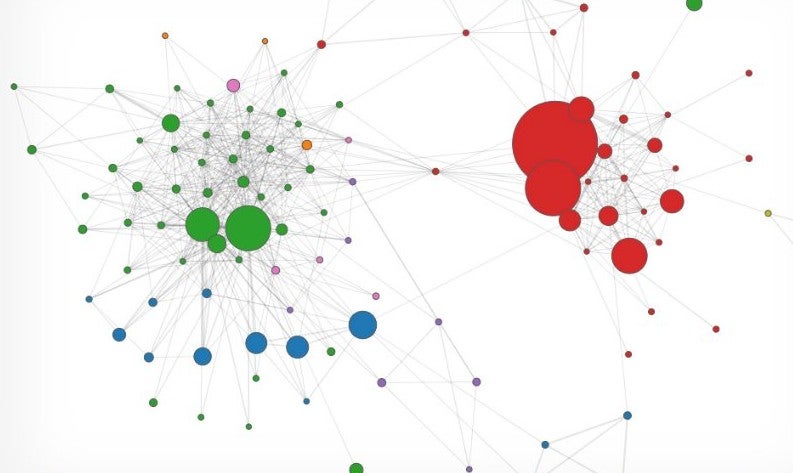

Metadaten zeigen die Beziehungen von Menschen zueinander auf. (Screenshot: Immersion)

Wissenschaftler der amerikanischen Stanford-Universität haben jetzt eine Studie der besonderen Art auf Freiwilligen-Basis angelegt: Im Rahmen der Studie konnten Nutzer seit November 2013 die Smartphone-App „MetaPhone“ runterladen und den Forschern so Zugriff auf ihr Telefon ermöglichen. Anhand der Gerätelogs und Telefonhistorie ließen sich einige private Informationen gewinnen – beispielsweise zu Liebschaften, Religionszugehörigkeit oder gesundheitlichen Problemen.

Eine der ersten Erkenntnisse bezieht sich auf den Partner – die Stanford-Forscher konnten schon wenige Tage nach der Überwachung feststellen, mit welcher Person die Nutzer eine Liaison eingegangen sind. Paare telefonieren beispielsweise häufiger – fast täglich – miteinander und das auch zu späten Uhrzeiten. Zudem konnte nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass 65 Prozent der Teilnehmer über vier oder weniger Ecken miteinander in Verbindung stehen. Besonders oft verzweigte Kontakte geben in diesem Rahmen einen Aufschluss darüber, in welchen Kreisen sich die Probanden bewegen – da Freunde nicht selten auch gleiche Auffassungen und Meinungen vertreten. Einen Aufschluss über das Milieu können wiederum auch Telefonate mit bestimmten Institutionen liefern – Kirchen, Parteizentralen, Nichtregierungsorganisationen und so weiter.

Ebenfalls aufschlussreich sind Verbindungen zu Ärzten oder Krankenhäusern – in der Studie haben 57 Prozent der Teilnehmer verschiedene Gesundheitsdienste angerufen. Wer sich relativ häufig bei einem Psychologen meldet, dem kann mit ziemlicher Sicherheit eine psychische Krankheit nachgesagt werden – das taten immerhin acht Prozent der Probanden. Ein anderes Szenario liest sich genauso erschreckend: Eine Frau, die nach einem Anruf ihres Frauenarztes ihren Partner kontaktiert und sich kurze Zeit später bei einer Abtreibungsklinik meldet, ist für ihre Überwacher mehr als nur ein offenes Buch. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sechs Prozent der Anrufer in Verbindung mit einem Sexual- oder Reproduktionsmediziner standen – eine zutiefst private Angelegenheit.

Metadaten verraten viel über eine Person – beispielsweise mit welchen Ärzten sie in Verbindung steht. (Grafik: webpolicy.org)

Anonymität nicht garantiert: 27 Prozent der Telefonnummern im Netz auffindbar

Auch diesem Umstand haben sich die Stanford-Forscher gewidmet: Viele Befürworter der Vorratsdatenspeicherung entgegnen Kritikern häufig, dass die Metadaten nicht namentlich gespeichert werden, sondern – so wie auf Telefonrechnungen – nur unter der jeweiligen Telefonnummer aufgeführt sind, die Dritte nicht konkret zuordnen können. Erst im Rahmen eines begründeten Verdachts dürften die Namen in Erfahrung gebracht werden – das zumindest geben Juristen häufig zu Protokoll.

Tatsächlich sind die Nummern aber in 27 Prozent von 5.000 Fällen mit einfachsten Mitteln öffentlich auffindbar gewesen – über die Suchfunktionen von Yelp, Google Places und Facebook. Auch hier zeigt sich, dass nicht nur die Metadaten brisant sind, sondern auch die Daten, die von Unternehmen eingesammelt und nicht selten von den Nutzern selbst öffentlich zugänglich gemacht werden. Gerade in Bezug darauf kann die Unwissenheit oder Gleichgültigkeit der Nutzer durch einen starken Verbraucher- und Datenschutz aufgefangen werden.

Stanford-Forscher haben nicht alle Metadaten ausgewertet

Aus der Studie herausgehalten wurden Standortdaten. Die Forscher haben darauf verzichtet, die Bewegungen ihrer Probanden nachzuverfolgen – das allerdings gehört zum guten Ton bei der Speicherung von Metadaten: Wer wann und wie lange an einem bestimmten Ort war, ist in diesem Rahmen leicht nachzuvollziehen. Kleiner Test: Android-Nutzer, die ihre Standortdienste nicht ausgeschaltet haben, können über den Google-Location-Dienst sehr gut nachvollziehen, wie ein solches Tracking aussieht.

Wer mehr zu dem Thema wissen will, der kann die Ergebnisse der Metadaten-Studie auf webpolicy.org einsehen.

via netzpolitik.org