Design-Prototyping: Auf diese Steine können Sie bauen. (Foto: Pixabay)

Wir Designer betrachten uns gerne als Experten – besonders, wenn wir schon auf eine Vielzahl erfolgreicher Projekte zurückblicken können. Verglichen mit dem typischen Kunden sind wir das natürlich auch. Unter dieser Grundannahme erscheint es uns bei überschaubaren Projekten bisweilen überflüssig, einen Prototyp zu bauen.

Design-Prototypen: Immer ein Kompromiss

Der Kunde sieht es fast immer gänzlich anders. Uns Designern ist zwar oft schon früh klar, dass ein Mockup im Grunde nicht geeignet ist, den Wunsch des Kunden zu befriedigen. Der möchte nämlich eigentlich keinen Prototypen sehen, so wie wir ihn verstehen – nein, er will eine vollständige und fertige Website oder App, die er in vollem Umfang bedienen kann. Gleichzeitig erwartet er aber, dass auch die fundamentalste Änderung jederzeit und verzögerungsfrei umgesetzt wird.

Das ist Konfliktstoff. Selbst, wenn wir es nicht auf einen Streit anlegen, so ist uns doch bewusst, dass ein Prototyp unter dieser Grundforderung immer nur ein Kompromiss sein kann. Das verstärkt möglicherweise den Drang, auf die Erstellung gleich ganz zu verzichten oder zumindest so wenig Arbeitszeit wie möglich dafür zu opfern.

Prototyping: Diese Fehler solltet ihr vermeiden

Schon am letzten Punkt lässt sich professionell ansetzen. Mit den heute verfügbaren Prototyping-Tools und UI-Kits muss ein Entwurf nicht mehr lange dauern. Mit etwas Erfahrung und den genannten Hilfsmitteln dürftet ihr eine App in etwa zwei Stunden grob entworfen und mit Interaktion versehen haben.

Dabei solltet ihr die folgenden Stolperfallen umgehen.

Arroganz hilft nicht weiter

Ich habe es schon öfter erlebt, als mir lieb gewesen wäre: Der Designer baut sich vor dem Kunden auf, will ihn bekehren und ist vielleicht sogar erzürnt darüber, dass der Kunde trotz mehrfacher Überzeugungsversuche immer noch auf seinen eigenen Wünschen beharrt. Schließlich sieht er das Fachwissen und damit das Recht auf seiner Seite – vielleicht hat er sogar Design studiert und ist damit ein staatlich geprüfter Experte.

Wer allerdings gegen seine vorhandenen oder potenziellen Kunden in den Ring steigt, beginnt einen aussichtslosen Kampf. Denn selbst, wenn der Kunde letztlich einlenken sollte, wird er doch nicht zufrieden sein. Er wird sich überfahren fühlen und mit ziemlicher Sicherheit keine dauerhafte Kundenbeziehung aufbauen.

Geht also an den Designprozess offen und mit großem Verständnis für den Kunden heran. Er ist derjenige, der die Musik bezahlt – also darf er auch bestimmen, was gespielt wird.

Betrachtet Prototyping nicht als überflüssigen Aufwand

Natürlich bedeutet die Erstellung eines Prototyps zunächst einmal einen Arbeitsaufwand. Allerdings geht es dabei auch darum, die Richtung eines Projekts schnell festzulegen und sich mit dem Kunden auf grundlegende Komponenten des Auftrags zu verständigen.

Deshalb ist ein Prototyp nie überflüssiger Aufwand. Es spricht allerdings auch nichts dagegen, den Erstellungsprozess so kurz wie möglich zu halten. Standardisiere deinen Prototyping-Workflow. Legt euch ein Baustein-System zurecht, auf dessen Basis ihr die Standardelemente eines jeden Projekts schnell zusammenschieben könnt. Die Basisbestandteile sind fast immer gleich – wir sind schließlich keine Künstler, sondern eher Handwerker, die mit verfügbaren Materialien mehr oder weniger standardisierte Lösungen erschaffen.

Prototyping in Sketch (Quelle: Bohemian)

Früher erstellte ich Mockups in meinem Moleskine-Notizbuch – total Hipster. Irgendwann ließ ich es bleiben, weil ich die Entwürfe nicht mehr auseinanderhalten konnte. Seitdem verwende ich Sketch auf der Basis von drei Templates, die ich mir zum Zwecke des Prototypings in den von mir vornehmlich bedienten Branchen erstellt habe.

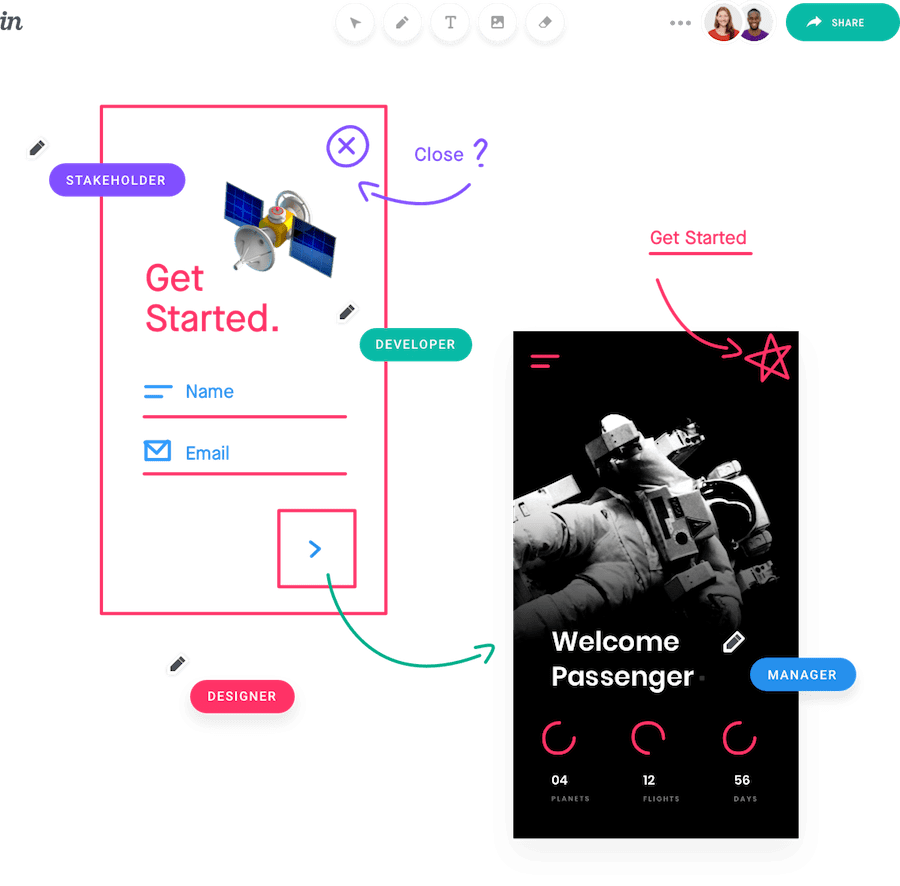

Das Sketch landet dann in Invision, wo die einzelnen Screens automatisch extrahiert werden, sodass ich auch damit keinen zusätzlichen Aufwand habe. Nun baue ich noch schnell über Hotspots die Interaktionen ein – fertig.

So minimiere ich auf der einen Seite den Aufwand für die Mockup-Erstellung und leiste auf der anderen Seite einen wichtigen Beitrag für die Kommunikation und Planung mit dem Kunden.

Verzichtet nicht auf die Interaktion

Früher war es üblich, einen reinen Designentwurf anzufertigen und auszudrucken. Der Ausdruck wurde vielfach noch auf eine große farbige Pappe geklebt, um Eindruck zu schinden. Mindestens fünf Entwürfe bekam der Kunde zu sehen – dabei war mindestens einer grottenschlecht, um die Entscheidung von vornherein in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Natürlich ist es immer noch der simpelste Weg, einen Prototyp interaktionslos zu gestalten, doch bei den heute verfügbaren Prototyping-Tools wäre das nahezu fahrlässig. In den Nullerjahren verwendete ich Powerpoint zu diesem Zweck. Heutzutage gibt es eine ganze Reihe besserer Tools und auch mit Standard-Webtechnologien sind Prototypen schnell erstellt.

Wenn ihr also zeitgemäß arbeiten und einen interaktiven Prototyp anbieten möchtet, dann sollte es nicht einfach nur eine Slideshow sein. Baut den Prototypen mit Hotspots an den richtigen Stellen, die dann bei Klick auch zu den richtigen Folgescreens führen. Wenn ihr das nicht tut, spannt ihr schon den nächsten Fallstrick.

Achtet darauf, dass der Kunde euren Prototypen versteht

Wie bereits erwähnt, haben Designer und Kunden oft eine fundamental unterschiedliche Vorstellung von einem Prototyp. Der Kunde erwartet das fertig polierte Endprodukt, das ihr natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht liefern könnt.

Stellt also schon im Vorfeld der Präsentation klar, was von dem Prototyp zu erwarten sein wird – und was eben nicht. Euch mag das überflüssig erscheinen, denn ihr seid mit der Begrifflichkeit mehr als vertraut. Euer Kunde wird euch da aber gerne eines Besseren belehren.

Kann euer Prototyp auch mobil genutzt werden? Dann macht das deutlich und zeigt es. Welche Beschränkungen weist er auf und warum? Erklärt das ausführlich.

Wenn es darum geht, Feedback zu euren Prototypen einzusammeln, solltet ihr pauschale und allzu offene Fragestellungen vermeiden. Wenn ihr etwa allgemein eine Bitte um Feedback formuliert, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit zwar Feedback bekommen, aber keines, das ihr gebrauchen könnt.

Fordert Feedback daher immer ganz konkret für bestimmte Aspekte an, etwa, um zu erfahren, wie sich die Seitennavigation anfühlt oder ob das Formular X an der Position Y gewünscht ist.

Sorgt für eine konsistente Kollaborationsbasis

Lasst mich ehrlich sein: Hier habe ich selbst noch keine perfekte Lösung gefunden. Die Kollaboration an einem Prototyp mit mehr als zwei Personen kann zur Katastrophe geraten, wenn sie via E-Mail geführt wird. Es dauert nur wenige Tage, bis wirklich niemand mehr weiß, was wie wann besprochen und beschlossen wurde.

Zwar bietet Invision einen ziemlich guten Ansatz, aber von Perfektion ist auch diese Lösung noch ein gutes Stück entfernt. In jedem Fall ist dieses Tool aber eine deutlich wertigere Alternative zur E-Mail.

Invision erlaubt auch Diskussionen direkt am betroffenen Designelement. (Screenshot: Invision)

Baut nicht mehr Prototypen als unbedingt nötig

Ich versuche, es stets bei einem einzigen Entwurf zu belassen und diesen schrittweise zu verändern. Von der unsäglichen Praxis, immer neue Entwürfe zu generieren, habe ich mich bereits 2004 verabschiedet: Damals habe ich mich von einem Kunden getrennt, der nach dem zehnten (!) funktionsfähigen und völlig umgekrempelten Designentwurf immer noch nicht zufriedenzustellen war.

Heute gibt es genau einen gut durchdachten Entwurf. Daran arbeite ich mit dem Kunden, um einen Konsens zu finden. Wer anders vorgeht und stets einen Haufen Entwürfe anbietet, suggeriert dem Kunden ihre Wertlosigkeit.

Im Zusammenspiel mit der sowieso schon schwierigen Kollaboration kann an dieser Stelle in kürzester Zeit eine Symphonie des Chaos entstehen.

Lenkt die Aufmerksamkeit des Kunden stets auf die Kernpunkte

Wer kennt es nicht? Der Kunde sitzt im Meeting und moniert, dass das Datum im Mockup nicht dem heutigen entspricht. Es ist offenbar doch schwer, einen statischen Entwurf vom Endprodukt zu unterscheiden.

Auch dieser Aspekt bedarf also einer Erklärung. Der Kunde muss verstehen, dass der Prototyp trotz begrenzter Interaktion immer noch in erster Linie eine Attrappe ist, die lediglich Richtungen vorgeben soll. Insofern ist es auch wenig hilfreich, wenn der Kunde die Schriftart moniert oder die Stärke einzelner Orientierungslinien kritisiert.

Es bedarf eines gewissen Maßes an Körperbeherrschung, in solchen Fällen ruhig zu bleiben. Aber wofür sind wir denn sonst Profis?

(Der Beitrag wurde zuletzt am 22.11.2020 umfassend überarbeitet.)

Das Problem an dem Design Business ist, dass der Kunden seinen eigenen Geschmack mit der Kompetenz eines Designers vergleicht.

Da es keine objektiven Kriterien für einen guten Design Job gibt, die transparent und nachvollziehbar sind, kann ein Kunde eine gute Arbeit mit einem Satz diskreditieren: „Es gefällt mir nicht“.

Daher ist das gesamte Design Business vom Geschäftsmodell gesehen absurd.

Wenn auf Auftraggeber Seite Personen arbeiten, die eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung haben im Kontext Design, Werbung, Marketing etc. kann eine Zusammenarbeit ein sehr fruchtbarer Prozess sein. Aber leider nur dann.