Designer-Babys, Nanoroboter und gedruckte Lebern – wie sieht die Zukunft der Medizin aus?

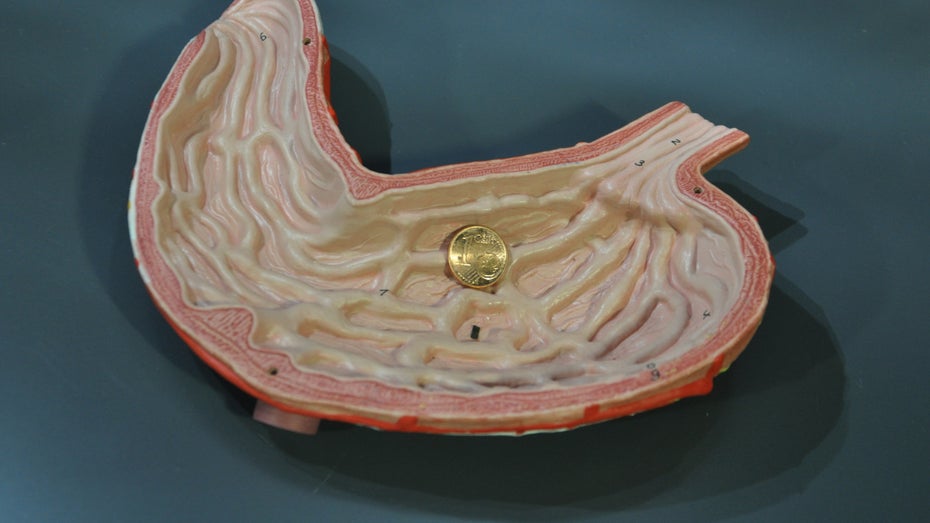

Der weiche Roboter von Forscher Wenqi Hu kann sich ferngesteuert in einem Magen bewegen und dort Tumoren bekämpfen oder Medikamente abliefern. (Foto: Jan Vollmer)

Wenn man in Wenqi Hus Labor steht und ihm bei der Arbeit zuschaut, wirkt es, als könnte es eigentlich nicht mehr lange dauern: Sein vorläufiges Meisterstück, ein kleines, rechteckiges, schwarzes Kunststoff-Plättchen, hält er in einer Petrischale in der linken Hand. Wenn er mit der rechten einen Magneten unter der Petrischale bewegt, erwacht das Plättchen: Es krümmt sich, zittert und rutscht auf dem Boden der Schale hin und her. Wenqi Hu, der junge Forscher in Turnschuhen, Jeans und dunklem Pullover, lacht fröhlich, wenn man über seinen Roboter staunt.

Wenqis Labor liegt im Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, am Rande des Stuttgarter Uni-Campus. Die Idee seines Forschungsprojekts ist, einen Roboter zu bauen, der durch eine menschliche Arterie kriechen kann, im Magen umherschwimmen, Arznei im Körper transportieren und Tumorzellen angreifen. Ein Roboter, der Probleme von innen löst, ohne das man von außen einen Schnitt setzen müsste.

In der Theorie kriecht Wenqis Gummi-Roboter durch unsere Arterien

Der Geniestreich bei dem Plättchen, dass sich in der Petrischale krümmt, ist folgender: Es ist kein Roboter mit Schrauben, Gelenken, einem Prozessor und einer Batterie im herkömmlichen Sinne. Stattdessen hat Wenqi das Kunststoffplättchen mit magnetischen Partikeln angereichert und die Steuerung, Energieversorgung und Überwachung ausgelagert. Da das Plättchen magnetisch ist, kann es von außerhalb des Körpers über magnetische Spulen gesteuert werden. Theoretisch funktioniert es wie die Bewegung des Plättchens in der Petrischale. Nur etwas komplexer, mit eben einer Bauchdecke zwischen Plättchen und Steuerungseinheit statt dem Boden der Petrischale.

Quer über den Flur von Wenqi Hus Labor sitzt Metin Sitti zwischen einem riesigen Bildschirm und Souvenirs, die er von seiner Forscher-Karriere rund um die Welt mit nach Stuttgart gebracht hat: Japan ist da vertreten, Istanbul, Berkeley und Pittsburgh. Metin Sitti leitet das Institut für Intelligente Systeme. Wenqi Hus millimetergroßes System aus magnetischem Kunststoff, erklärt Sitti, ist der größere von zwei Robotern, an denen sein Institut gerade arbeitet. Bei dem kleineren Ansatz basteln die Forscher des MPI gleich auf Zellgröße: „Wir nehmen ein Bakterium oder eine spezielle Alge aus der synthetischen Biologie als Antrieb und verbinden sie mit einer bestimmten Zelle“, erklärt er. „Rote Blutzellen können wir beispielsweise mit einem Medikament füllen.“

Die wichtigsten neuen Techniken in der Medizin

- Gentechnik mit dem Crispr-Cas9 Verfahren

- Milli-, Mikro- und Nano-Roboter

- Bioprinting

- Organ-Chips

- Synthetische Biologie

Wenn Forscher wie Metin Sitti und seine Teams ungewöhnliche Robotik mit synthetischer Biologie verbinden, fällt es schwer, festzustellen, in welcher Disziplin sie eigentlich arbeiten: Ist das jetzt Biochemie, Physik, Elektrotechnik oder einfach ein bisschen von allem? Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt, und in der Ideenwelt des Silicon Valley beschreibt sie ein ganz eigenes Phänomen: Convergence.

Dank Convergence soll auch die Wissenschaft exponentiell wachsen

Die Idee der Convergence ist, dass sich die Forschungsergebnisse in gewissen Bereichen irgendwo berühren und ergänzen, so wie Physik, Chemie, Biologie und Robotik im Institut für Intelligente Systeme zueinander gefunden haben. Und dann, so hofft man im Valley, wächst auch die Forschung exponentiell, so wie im Valley alles immer exponentiell wachsen soll.

„Als ich Vorträge über synthetische Biologie gehört habe, dachte ich: ‚Wow, die machen ja Mikrorobotik‘“, sagt Metin Sitti. Aber nicht nur in der Robotik fließen die Ergebnisse der Disziplinen zueinander. Auch die Gentechnologie macht mithilfe neuer Software in der Bioinformatik riesige Fortschritte. Sogar einige Verfahren aus dem 3D-Druck finden sich mittlerweile in der Medizin wieder: Erste 3D-Zellkulturen werden in Berlin von Startups wie Cellbricks schon ausgedruckt. Bioprinting-Entrepreneure wie Lutz Kloke träumen schon davon, irgendwann ihre erste Leber auszudrucken.

Mehr über den Stand der Gentechnik und wie lange die Mikro-Roboter und ausgedruckten Lebern noch brauchen, bis sie tatsächlich verwendet werden, erfahrt ihr in der t3n 54!

Jetzt das t3n Magazin abonnieren!