Händler müssen zukünftig lernen, mehr als nur Händler zu sein. Nicht nur Produkte bringen Erlöse. [K5 Berlin]

![Händler müssen zukünftig lernen, mehr als nur Händler zu sein. Nicht nur Produkte bringen Erlöse. [K5 Berlin] Händler müssen zukünftig lernen, mehr als nur Händler zu sein. Nicht nur Produkte bringen Erlöse. [K5 Berlin]](https://images.t3n.de/news/wp-content/uploads/2016/06/E-Commerce-Geschaeftsmodelle-K5-Berlin-Keynote.jpg?class=hero)

K5 Berlin 2016. (Foto: Jochen G. Fuchs)

Die K5 in Berlin beginnt mit langen Schlangen und einer zukunftsorientierten Keynote von Dr. Martin Schulte. „Shifting Value Pools“ lautet das Leitmotiv, was nichts anderes bedeutet als eine Verlagerung von Erlösströmen. Der Handel der Zukunft dreht sich nicht mehr allein um den Vertrieb eines physikalischen Produktes, sondern um die Erlösströme aus dem umgebenden Ökosystem.

Neue Geschäftsmodelle braucht der Handel: Ökosysteme erschaffen

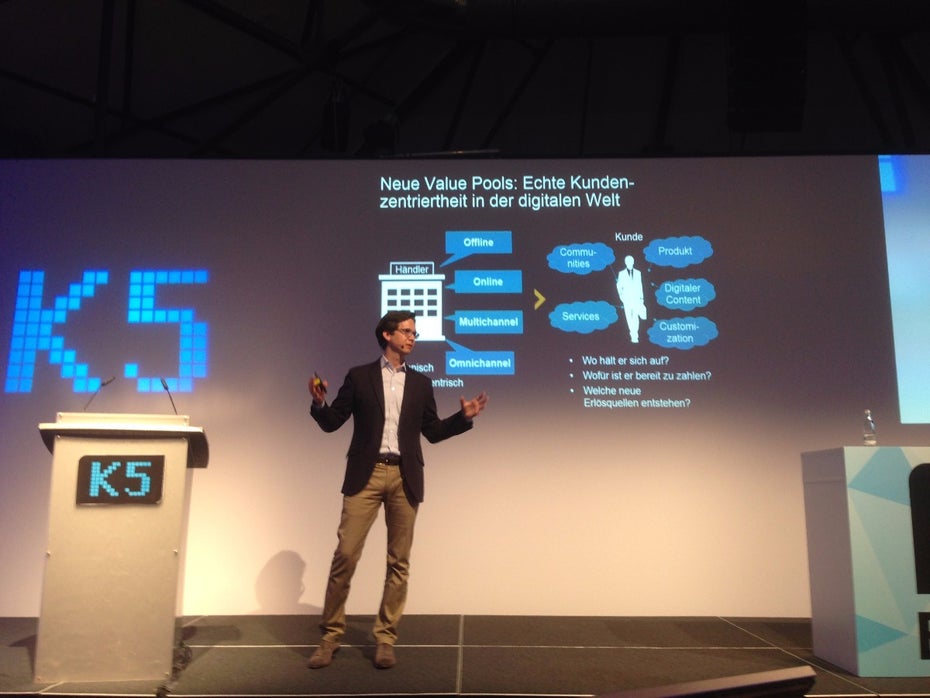

Die wichtigste und zentrale These der Keynote, „Händler müssen zukünftig lernen, mehr als nur ein Händler zu sein“, rüttelt am klassischen Handelsverständnis und zeigt auf, dass nicht unbedingt das Produkt der Haupterlösbringer sein muss.

Viele neue Geschäftsmodelle basieren auf der Erschaffung von Ökosystemen um ein Produkt herum. Das Geschäftsmodell folgt dann dem Customer-Lifetime-Value-Modell, bei dem der Kunde mit dem physikalischen Produkt nicht gleich Ertrag abwerfen muss, sondern erst im Laufe seiner „Halbwertszeit“ im Ökosystem. So führt es Dr. Martin Schulte vom Consulting Unternehmen Oliver Wyman aus.

Andere E-Commerce-Geschäftsmodelle: Erlösströme aus dem Ökosystem um den Kunden herum, statt aus dem Produkt. (Foto: Jochen G. Fuchs)

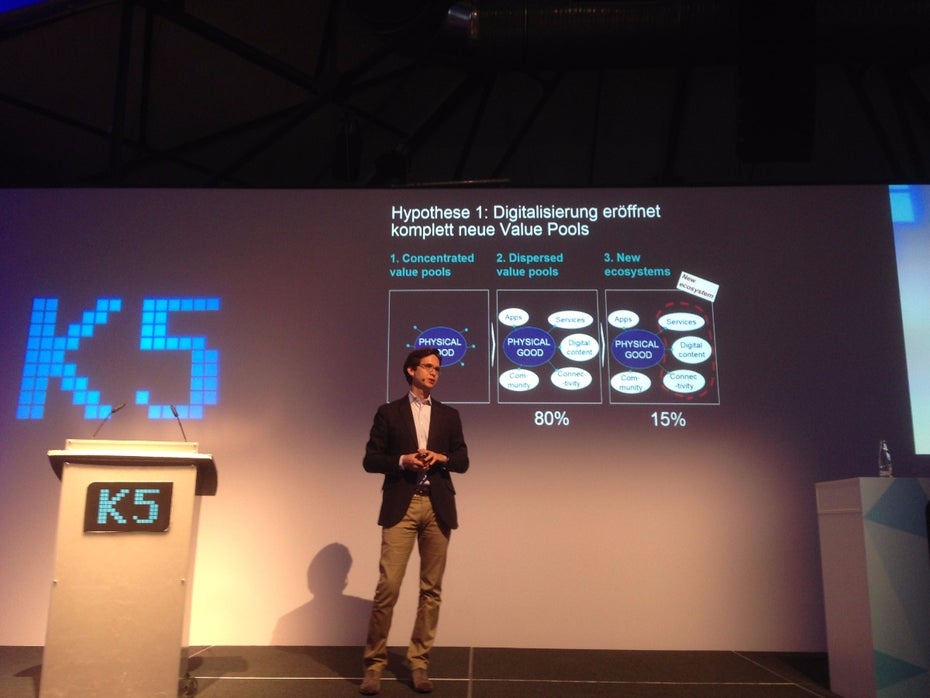

Haupttreiber der Verlagerung der Erlösströme ist die Digitalisierung, die es ermöglicht neue Ökosysteme zu erschaffen.

Neue Ökosysteme rund um physische Produkte durch die Digitalisierung. (Foto: Jochen G. Fuchs)

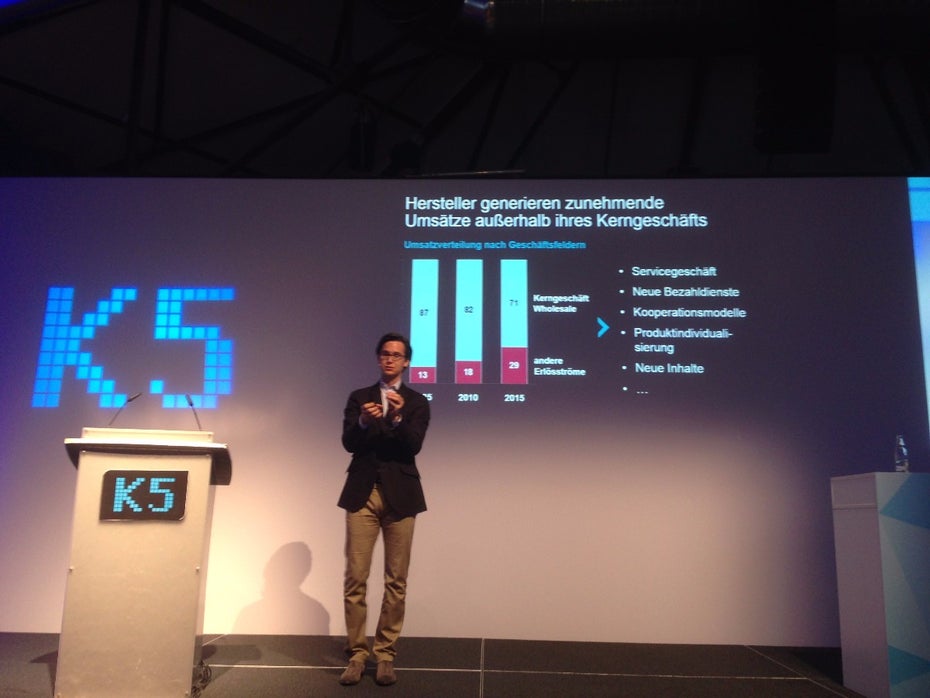

Ein Blick auf die Verteilung der Erlösströme zwischen den „eigentlichen Produkten“ und den anderen Erlösströmen zeigt, wie weit der Markt hier schon ist. Bereits 29 Prozent der Erlösströme kommen aus anderen Quellen.

Verteilung der Erlösströme am Markt. (Foto: Jochen G. Fuchs)

Neue E-Commerce-Geschäftsmodelle: Beispiele für Ökosysteme nach dem „Customer-Lifetime-Value-Model“

Apple wird als Beispiel für ein Ökosystem rund um ein physikalisches Produkt angeführt: Apple kreiert gerade ein Auto, um den Locked-In-Effekt zu erhalten, der Kunden durch attraktive physikalische Produkte im Ökosystem hält. So kann langfristig mehr Umsatz durch die umgebenden Value Pools erwirtschaftet werden.

Gefährlich wird es für den Handel, wenn die physikalischen Produkte quersubventioniert werden: Kühlschränke bieten ein Potential für ein solches Modell. Wer kauft noch einen Kühlschrank für 699 Euro, wenn der subventionierte für 299 im Angebot ist?

Die Quersubventionierung erfolgt durch eine Anbindung des Kühlschranks an einen Shop, um Lebensmittel zu bestellen: Rewe und Samsung könnten theoretisch so ein Modell entwickeln.

Ein existierendes Beispiel ist Vivint, ein Anbieter von subventionierten Connected Devices, von der IP-Kamera bis zu Alexa von Amazon. Vivint arbeitet mit einem Abo-Modell für das eigene Sicherheits-Ökosystem, das exklsuiv mit Amazon und Google verbunden ist.

Das Vivint-Geschäftsmodell mit einem neuen Ökosytem. (Foto: Jochen G. Fuchs)

Händler müssen mehr als nur Händler sein

Die Botschaft an die Händler lautet also neue Erlösströme zu bilden, entweder mit eigenem Technologie-Know-how, oder, wenn kein Know-how vorhanden ist, durch die Zusammenarbeit mit Partnern. Händler müssen nicht alles selbst können und umsetzen.

Manche Technologie-Unternehmen überblicken neue Value Pools besser als der Händler. Ein gutes Beispiel für eine solche Koalition ist die erfolgreiche E-Book-Technologiepartnerschaft zwischen dem Buchhandel und der Deutschen Telekom: Das Ökosystem Tolino.

Die Industrie zeigt viele Beispiele für Technologiepartnerschaften. (Foto: Jochen G. Fuchs)

Zusammenfassung der Keynote in 5 Punkten

- Echte Kundenzentrierung – neue Value Pools erkennen. Wofür bezahlt der Kunde, wo hält er sich auf?

- Den Herstellern nicht das Feld überlassen – neue Value Pools sichern den Kundenzugang (neben dem Umsatz)

- Zukünftig mehr als nur „Händler“ sein – sonst Gefahr der Marginalisierung

- Koalitionen entwickeln, gerade im technischen Bereich

- Systematischer, top-down-gesteuerter Ansatz zur Bewertung von Value Pools

Das könnte dich auch interessieren: „4 erfolgreiche Geschäftsmodelle für den E-Commerce: Welcher Typ bist du?“.