Drahtlose Energiewellen sollen orbitale Sonnenenergie auf der Erde nutzbar machen. (Grafik: Airbus)

Die Esa bereitet die Initiative Solaris 2 vor. Die europäische Weltraumorganisation will Solarenergie im geostationären Orbit gewinnen und drahtlos über spezielle Empfangsstationen auf der Erde nutzbar machen. Eine erste Übertragungsdemonstration fand nun in München statt. Demnächst soll die Europäische Union über die künftige Entwicklung von Solarparks im All entscheiden.

Strom über weltraumgestützte Solarkraftwerke erzeugen

Die Initiative zeigte einer ausgewählten Gruppe aus Entscheidungsträgern zum ersten Mal, wie man sich die Übertragung der grünen Energie vorstellt. In der X‑Works Innovation Factory von Airbus übertrug sie Energie über 36 Meter.

Die Technologie erleuchtete eine Modellstadt und kühlte alkoholfreies Bier, das anschließend ausgeschenkt wurde. Die Übertragung geschah über Mikrowellen mit geringer Leistungsdichte. Die Esa betont, wie ungefährlich dieser Weg sei, aber auch wie ineffizient.

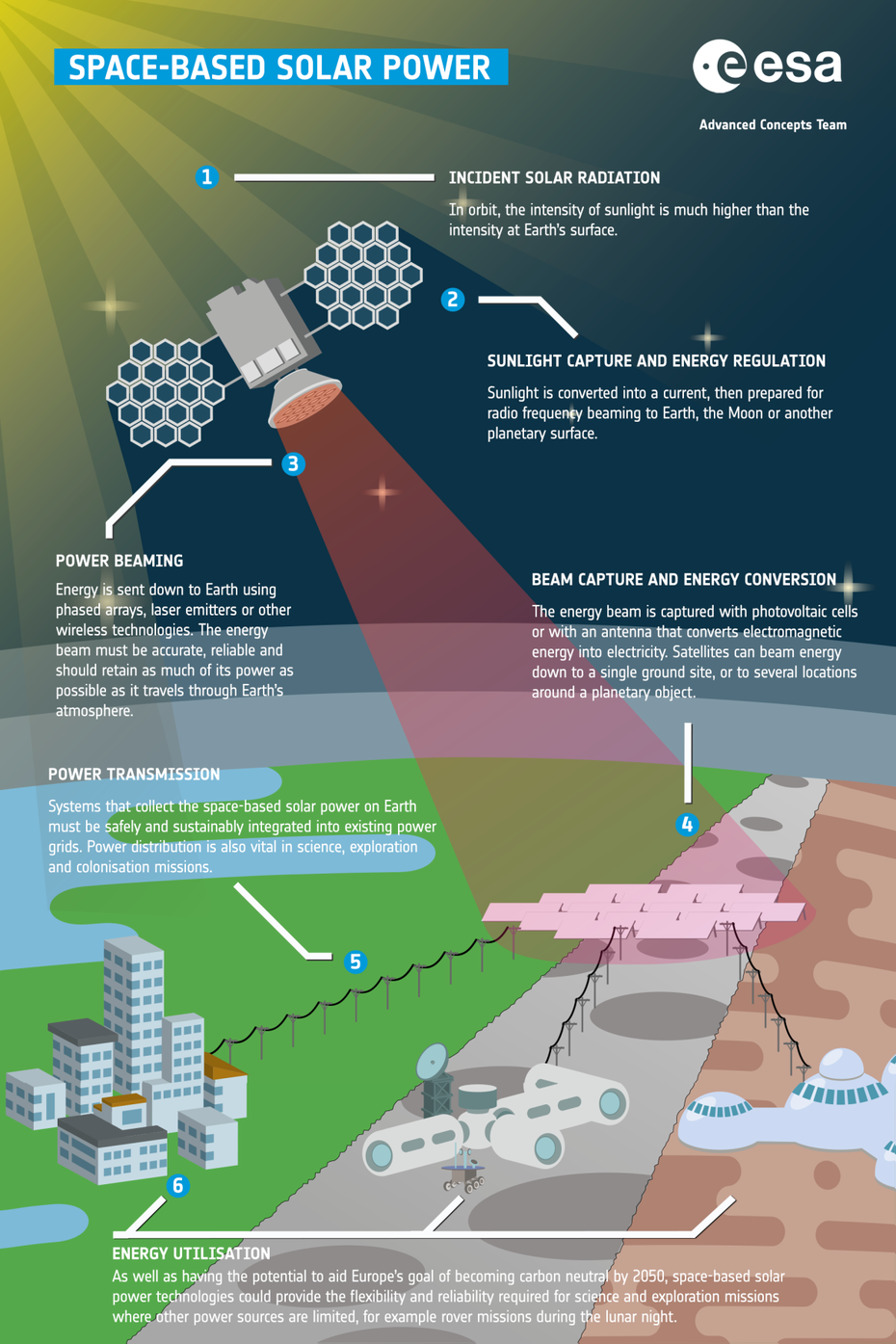

So stellt sich die Esa die Gewinnung von Sonnenenergie im Orbit vor. (Grafik: Esa)

10 bis 15 Prozent Nutzungsgrad noch nicht erreichbar

Im Zuge des Solaris-Projekts will die Agentur herausfinden, wie sich Fortschritte bei den Umwandlungstechnologien realisieren lassen, um einen bestimmten Wirkungsgrad zu erreichen. Sie spricht von 10 bis 15 Prozent der auf die orbitalen Solarpaneele fallenden Energie. Das Problem liegt auch in der Größe der Anlagen. Aus physikalischen Gründen müssen sowohl die Solarpaneele als auch die Empfangsstationen riesig sein, um effizient zu arbeiten.

Technologie muss sich stärker weiterentwickeln

Mit den aktuell verfügbaren Technologien ist der anvisierte Wirkungsgrad noch nicht möglich, gibt die Esa zu. Das Hauptziel der Initiative liege darin, sich mit den Kosten und der Verfügbarkeit von Komponenten im großen Maßstab zu befassen. Als Beispiele nennen die Organisatoren hocheffiziente Fotovoltaikmodule und die nächste Generation von Hochfrequenz-Funkverstärkern.

Die Esa schreibt: „Um diese Vision zu verwirklichen, wären technische Fortschritte in Bereichen wie Weltraumfertigung und Robotermontage, kostengünstige hocheffiziente Fotovoltaik, Hochleistungselektronik und Hochfrequenz-Strahlformung erforderlich.“ Solaris 2 soll genau diese Fortschritte antreiben.

Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen vertreiben

Die Esa erklärt, der Hauptvorteil von orbitalen Solarkraftwerken (SBSP) sei eine beschleunigte Verdrängung von Kraftwerken mit hohen CO₂-Emissionen. Das Sonnenlicht ist an der Atmosphärenoberfläche rund zehnmal so intensiv wie an der Erdoberfläche. Zudem ist es kontinuierlich verfügbar und kann nicht von Wolken verschattet werden. Problematisch waren bisher die Startkosten und die erforderliche Größe der Anlagen.

Niedrigere Startkosten machen System wirtschaftlich

Da die Kosten für orbitale Starts und die benötigten Komponenten immer stärker sinken, startet die Esa nun eine neue Forschungsrunde. Nach neueren Berechnungen wäre der Bau eines SBSP jetzt wirtschaftlich möglich. Ein Solarkraftwerk allein würde eine Leistung von zwei Gigawatt erzeugen und könnte mehr als eine Million Haushalte versorgen.

Esa empfiehlt Rat, Forschung aufzunehmen

Am 22. und 23. November stellt die Raumfahrtagentur das Projekt der Esa-Ministerratstagung vor. Sie betont, dass weltraumgestützte Solarenergie nicht nur eine neue Quelle sauberer Grundlaststromerzeugung darstellen könnte, sondern die Erforschung auch vielen anderen Raumfahrtprojekten und terrestrischen Anwendungen zugutekommen könne. So könnte die drahtlose Energieübertragung zum Beispiel dazu genutzt werden, Stationen auf dem Mond zu versorgen.

Zitat: Die Übertragung geschah über Mikrowellen mit geringer Leistungsdichte. Die Esa betont, wie ungefährlich dieser Weg sei, aber auch wie ineffizient.

OK die Ineffiziets erklärt sich durch den Öffnungsinkel von Sender und Empfängerantenne. Jedoch frage ich mich: “ Hat schon mal Jemand von Euch sein Essen in der Mikrowelle erhitzt? Gehen wir mal davon aus, dass 1kW am Empfänger ankommt und die restlichen optimistisch erwarteten 8 kW dann als Verlust gerechnet werden. Da Energie nicht verloren gehen kann, wird diese umgewandelt. Wohin Umgewandelt? Die Antwort liefert Eure Mikrowelle. Alles was die Strahlung erreicht wird warm.

Eigentlich habe ich gedacht, man will mit der Lösung die weltweite globale Erwärmung stoppen. Mit Hilfe von Mikrowellen anheizen, erscheint mir dann doch als kontraproduktiv, oder?

Machen wir dann aus der übertragenen, an der Antenne ankommenden Leistung einfach doch mal 100 kW dann werden ALLE Moleküle in der Umgebung mit 80.000 Watt gegrillt. Da sollte man vielleicht einmal drüber nachdenken, oder?