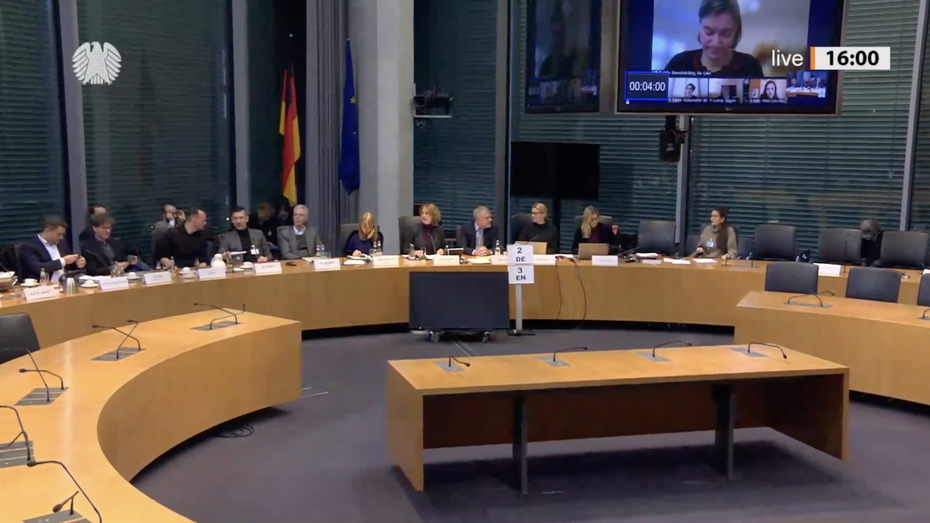

„Rückt gerne näher zusammen.“ – „Nein, danke.“ Der erste Wortwechsel, den die Zuschauenden im Livestream vor der Begrüßung zur Anhörung hörten, sollte für die Veranstaltung bezeichnend sein. Ausschussvorsitzende Tabea Rößner (Grüne) führte durch die öffentliche Anhörung, die den Graben zwischen Fans und Kritiker:innen offenbarte.

Web3 und Metaverse standen auf der Tagesordnung. Neun Sachverständige und zwei Stunden, in denen die Vertreter:innen beider Lager Seitenhiebe verteilten und die jeweils andere Meinung belächelten.

Geladen hatten die Bundestagsfraktionen mehr Sachverständige, die der Technologie kritisch gegenüberstehen, als Expert:innen, die positiv auf die Entwicklung blicken. Darüber hatten sich im Vorfeld Fans der Web3-Bewegung beschwert. Ihre Klage: Im veröffentlichten Fragenkatalog wird häufiger nach den Risiken als nach den Chancen von Web3 und Metaverse gefragt.

Tatsächlich bestimmten die kritischen Stimmen die Anhörung. Ihr Konsens: Sie empfehlen den Abgeordneten, Fördermittel des Bundes nicht in Projekte fließen zu lassen, die die Blockchaintechnologie nutzen oder dies wollen. Womit sie die Befürchtungen aussprachen, die Web3-Enthusiast:innen, Unternehmer:innen und Forschende bereits im Vorfeld hegten.

Belächelnde Kommentare kassierten nicht nur Befürwortende des Web3, sondern auch der Bundesblock. Der Verein sieht sich als Stimme der deutschen Blockchain-Community und verfasste unaufgefordert eine 30-seitige Stellungnahme zum Fragenkatalog. Ihre Befürchtung einer angsterfüllten Einstellung gegenüber der Blockchaintechnologie bestätigte die Veranstaltung größtenteils.

Das Web3: Kriminalität und leere Versprechen

Der erste Redner, Jurist für Digitalthemen, Malte Engeler, macht das „dystopische Potenzial des Web3“ deutlich. „Ein Netz, das nicht vergisst, ist mit der Menschenwürde inkompatibel“, sagt er. Zwar klängen die Versprechen des Web3 sehr verlockend, letztendlich würden unsere Daten in diesem neuen Web aber trotzdem kommerzialisiert werden, führt er aus.

Informatiker und Wissenschaftler Jürgen Geuter legte dar, wie verunsichernd das Web3 auf die Bevölkerung wirken kann und dass es „durchsetzt von Betrug und gescheiterten Versprechen“ sei.

Informatikprofessor Boris Hollas machte die Zuschauer:innen mit den Grundzügen der Blockchaintechnologie vertraut, auf der das Web3 basiert. Er hält die Technologie allerdings für ungeeignet. Sie benötigt zu viel Bandbreite, zu viel Speicherplatz und zu viel Rechenleistung. „Es ist außerdem nicht klar, wie die Abhängigkeit von großen Konzernen wie Google oder Facebook verringert werden soll, wenn alle Daten in eine Blockchain geworfen werden“, sagte er.

In Web3, dem Metaverse und Kryptowährungen sieht auch die Ethikprofessorin Elizabeth Renieris ernsthafte Herausforderungen für Menschenrechte und Ethik. Die Verantwortung dafür schreibt sie Staaten und Gesetzgebern zu. Technologien, so betont Renieris, seien nicht neutral, sondern würden politische, soziale, ökonomische und kulturelle Weltanschauungen vermitteln, die im Fall vom Web3 auch häufig antidemokratisch seien.

„Web3-Technologien sind meist noch in einem sehr experimentellen Stadium – das aber schon seit 15 Jahren.“

Die amerikanische Entwicklerin und bekannte Kritikerin des Web3, Molly White, legte in der Anhörung dar, wie unsinnig die Speicherung personenbezogener Daten in unveränderbaren Blockchains seien. Sie versuchte, das Argument der finanziellen Inklusion durch Kryptowährungen zu widerlegen und machte deutlich, dass ein dezentrales Netzwerk nicht zu einer Dezentralisierung von Macht führe.

Die deutsche Aktivistin und Entwicklerin Lilith Wittmann sprach statt über das aus ihrer Sicht computerspielartige Metaverse über den Unterschied zwischen Web 3.0 und Web3. Diametral ständen sie sich gegenüber: Das von ihr befürwortete Web 3.0, das semantische Web, und das von Token getriebene Web3, das sie ablehnt. „Web3-Technologien sind meist noch in einem sehr experimentellen Stadium – das aber schon seit 15 Jahren“, sagt sie.

Wittmann verweist auf das große Risiko von Datendiebstahl und die „wahllose Förderung“ von Blockchainprojekten. „Soziale Auswirkungen dieser Technologie werden jedoch meist nicht verstanden.“

Das Web3: Unverzichtbare Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft

Deutlich positiver sieht die Technologie Sebastian Klöß, Vertreter des Digitalverbandes Bitkom. „Auch wenn einzelne Projekte eingestellt wurden oder sich nicht bewährt haben, heißt es nicht, dass die komplette Technologie nichts taugt“, sagt er über das aus seiner Sicht noch sehr frühe Stadium der Technologie.

„Noch kann Deutschland mitgestalten und europäische Werte verankern.“

Weil die Anwendungsmöglichkeiten von Web3 und Metaverses riesig seien, mahnte er, dass Deutschland nicht wieder zu spät dran sein dürfe. „Noch kann Deutschland oder Europa mitgestalten und europäische Werte verankern“, sagt er. „Wenn wir das Web3 verschlafen, ignorieren oder einfach ablehnen, machen das andere.“

Die Vorteile und Möglichkeiten des Metaverse beschrieb auch Philipp Rauschnabel, Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation. Technologien wie Virtual und Augmented Reality stellte er in den Fokus der Entwicklung. Er appellierte, trotz vieler noch ungelöster gesellschaftlicher Fragen, chancenorientiert an das Thema heranzugehen und die XR-Community zu fördern, damit Deutschland vom Metaverse profitieren könne.

Der aus dem Silicon Valley zugeschaltete Journalist Ludwig Siegele warnt davor, das Buzzword Metaverse noch nicht zu ernst zu nehmen. Er beschreibt die technologische Entwicklung als Entstehung eines „neuen ökonomischen Raumes, einer neuen ökonomischen Spielwelt“. Viele Kritikpunkte hält er zwar für gerechtfertigt, sinnlos sei die Technologie deshalb aber nicht.

Die Fragen der Fraktionen richten sich an die Expert:innen beider Lager. Doch offenbart die Anhörung die risikoscheue und dadurch kritische Sichtweise eines Großteils der Ausschussmitglieder. Daneben zeigt die Veranstaltung, dass eine ergebnisoffene Diskussion von beiden Seiten unerwünscht ist.

Es blieb bei den bekannten Konfliktlinien: Außer von den Politiker:innen der FDP haben die Fans des Web3 keinen Rückhalt zu erwarten. Im Gegenteil. Im Vergleich zu den Risiken, die die Technologie für den Schutz von Daten und Persönlichkeitsrechten birgt, genügen den meisten Abgeordneten die Zukunftsvisionen der Blockchainbefürworter:innen nicht.

Die Diskussion zeichnet das Bild einer Technologie, die neben fabelhaften Zukunftsversprechen ungeheures Zerstörungspotenzial birgt. Untermauert wird dieser Eindruck nicht zuletzt durch die Schlagzeilen um die insolvente Kryptobörse FTX. Wie viel davon die Abgeordneten aber tatsächlich mit in ihre parlamentarische Arbeit nehmen, bleibt abzuwarten. Bei Regulierung, Förderung oder Restriktion scheinen beide Seiten viel verlieren zu können.

„Ihre Befürchtung einer angsterfüllten Einstellung gegenüber der Blockchaintechnologie bestätigte die Veranstaltung größtenteils. […] Doch offenbart die Anhörung die risikoscheue und dadurch kritische Sichtweise eines Großteils der Ausschussmitglieder. Daneben zeigt die Veranstaltung, dass eine ergebnisoffene Diskussion von beiden Seiten unerwünscht ist.“

Warum dürfen bei t3n PR-Leute unter journalistischem Deckmantel Meinungsbeiträge für irgendwelche Schwurbeltechnologie machen?

Gute Frage…

Auch der gesamte Aufbau des Artikels, die Befürworter-Argumentation als letztes zu bringen, damit sie länger im Gedächtnis bleibt, spricht klar für diese These.

Ebenfalls scheinen dem Bericht zu Folge elementare Aspekte nicht Teil der Debatte gewesen zu sein. Komisch eigentlich in Zeiten von Energiekrise und globaler Erwärmung.