Dieser OECD-Test sagt dir, ob es deinen Job in Zukunft noch gibt

Ob Maschinen des Menschen Freund oder Feind sind, gehört zur intensivsten ökonomischen Debatte der vergangenen 200 Jahre. Angefangen 1844 mit den frühen Aufständen der Weber über den 1970er-Jahre-Slogan vom „Jobkiller Computer“ bis zur 2013 erschienen und äußerst populären These der Forscher Osborne und Frey, die besagt, dass Maschinen bald jeden zweiten Arbeitsplatz obsolet machen würden. Skeptiker führen einen erbitterten Glaubenskrieg gegen Optimisten, der durch immer neue Studien und Analysen befeuert wird. Dabei scheint ein Grundsatz jedoch unanfechtbar: Durch neue Technologien werden Jobs definitiv verschwinden, jedoch auch neue entstehen. In welchem Verhältnis, darüber scheiden sich die Geister.

Berufliche Zukunft: Wir alle müssen am Ball bleiben

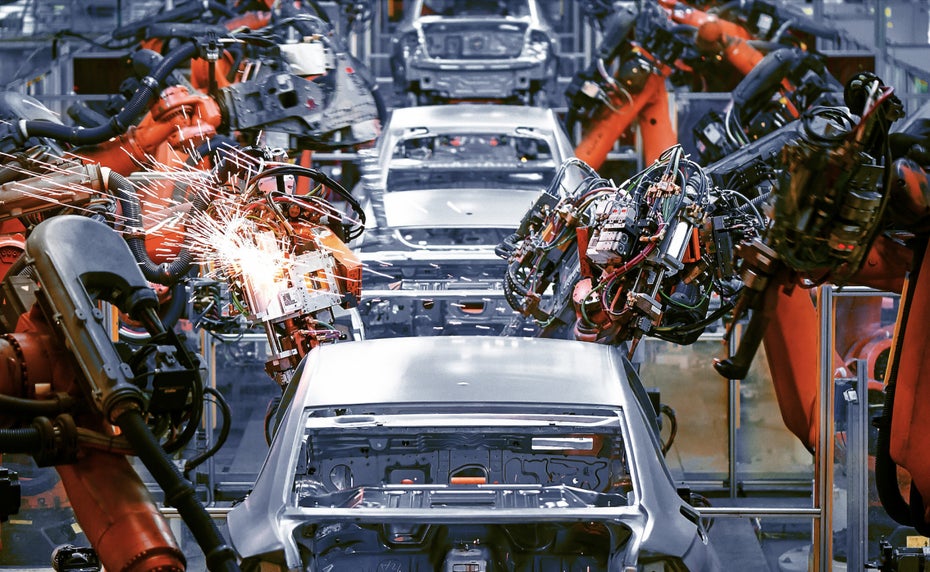

Beruf mit Zukunft? Vor allem Jobs in der Produktion brechen weg. (Foto: Shutterstock-Jenson)

In den letzten Jahrzehnten sind vor allem Jobs in der Produktion weggebrochen. Fabriken haben heute lange nicht mehr den Stellenwert wie noch zu Beginn der Industrialisierung. Die große Massenarbeitslosigkeit blieb jedoch weitestgehend aus. Der Großteil der Menschen arbeitet inzwischen im Dienstleistungssektor. Doch auch deren Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, denn der Fortschritt hält auch hier Einzug. Drohnen sollen Pakete ausliefern. Selbstbedienungskassen übernehmen Tätigkeiten von Kassierern und Kassiererinnen. Die Zukunft soll insofern angeblich den Wissensarbeitern gehören. Also denjenigen, die diese Maschinen bauen und weiterentwickeln. Aber auch Mechatroniker, die sie warten, haben vorerst gute Zukunftsperspektiven.

Auch interessant: „Lebenslanges Lernen – Was es braucht, damit Menschen dranbleiben“

Unterm Strich kann man also sagen: Alles ist im Wandel. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Entlassenen automatisch einen neuen Arbeitsplatz bekommen, der zu ihnen passt. In vielen Branchen ballen sich die Risiken. Laut der OECD, der Denkfabrik der Industriestaaten, übt jeder vierte Deutsche einen Beruf aus, der sich zu einem Großteil bereits jetzt von Maschinen erledigen lässt – beispielhaft erwähnt sei hier die Lagerwirtschaft. „Die Mitarbeiter müssen sich weiterbilden, die Firmen umschulen“, fordert insofern auch der Ökonom Terry Gregory vom Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA). „Weg von Routine, hin zu analytischen, sozial interaktiven Tätigkeiten. Das ist die Transformation, die Volkswirtschaften schaffen müssen.“

„Die Mitarbeiter müssen sich weiterbilden, die Firmen umschulen.“

Wie stark der eigene Job vom Aussterben bedroht ist, zeigt ein Tool, das die OECD veröffentlicht hat. Darin können Anwender überprüfen, ob der eigene Job mehr Routine- oder mehr Analysefähigkeiten voraussetzt. Ob er eine hohe soziale Kompetenz verlangt oder nicht. Es sind Fragen wie „Wie oft musst du Fehler und Unregelmäßigkeiten erkennen, auf deren Grundlage du deine Vorgehensweise änderst?“ oder „Wie oft planst du die Aktivitäten anderer Kollegen?“, die es zu beantworten gilt. Außerdem werden der Beruf und die Branche sowie das Alter des Anwenders mit Marktprognosen abgeglichen. Am Ende dann die hoffentlich erlösende Antwort auf die unbequeme Frage: Sollte ich aufgrund meines Jobs in Panik verfallen?

Auch interessant: Vom Aussterben bedroht – 10 Berufe, die es bald nicht mehr geben könnte

Ein besonderer Service innerhalb des Tools fängt den Anwender auf. Er wird mit seiner Panik, sofern sie denn besteht, nicht allein gelassen. Die OECD erklärt, worauf das Ergebnis basiert. Zudem gibt sie Hinweise darauf, in welchen Berufen die eigenen Fähigkeiten benötigt werden und welche davon einen weniger hohen Grund zur Sorge innehaben. Allzu ernst sollten Nutzer das Tool natürlich nicht nehmen, denn nur weil es beispielsweise ein mittleres Risiko des Jobverlustes gibt, muss es ja nicht heißen, dass morgen sofort die Arbeitslosigkeit ins Haus steht. Dennoch gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. In den heutigen Zeiten sollten Berufstätige sich fortwährend weiterbilden, um nicht abgehängt zu werden. Wir sind da ganz klar bei Terry Gregory.

1 von 13