Lernwille braucht psychologische Sicherheit. (Foto: Shutterstock/GaudiLab)

Benjamin Jaksch nennt sich selbst einen „Lernbegleiter“. Der Münchner fing mit zwölf Jahren an, Nachhilfe zu geben, und beschäftigt sich seitdem mit der Frage, wie Lernen richtig geht. Sein Interesse hat er zum Beruf gemacht. Er unterstützt sowohl Führungskräfte als auch Studentinnen und Studenten dabei, ihren Stoff bestmöglich zu pauken und nachhaltig Wissen aufzubauen. „Dabei verbinde ich alle Erkenntnisse aus der Psychologie, der Didaktik und der Pädagogik“, erklärt der Lernexperte im t3n-Gespräch. „Rein neurobiologisch betrachtet, ist das Lernen seit mehreren Jahrtausenden unverändert“, sagt er. Was sich in den letzten Jahren gewandelt hat, sei lediglich die Art und Weise, wie wir Informationen an andere Menschen verteilen – also eher das Lehren als das Lernen. Vor allem auch Technologie spiele da eine wichtige Rolle.

Lernwille braucht psychologische Sicherheit

Benjamin Jaksch unterstützt Menschen dabei, nachhaltig zu lernen. (Foto: Privat)

In seiner langjährigen Erfahrung als Lernbegleiter hat er vor allem zwei Aspekte identifiziert, die Menschen davon abhalten, sich motiviert neues Wissen anzueignen: erstens das Fehlen aktiver Vorbilder und zweitens keinen Raum zu bekommen, um auch Nichtwissen zugeben zu können. „Es braucht Menschen um uns herum, die sich wissbegierig verhalten, sodass wir es als erstrebenswert empfinden, es ihnen nachzuempfinden“, erklärt Benjamin Jaksch. Viel zu oft würde seiner Beobachtung nach eine gesellschaftliche Grundhaltung an den Tag gelegt, die es eher fördert, bestehende Dinge nicht zu hinterfragen. Ein „Out of the Box“-Denken kann so nicht stattfinden, was sowohl den einzelnen Menschen als auch jede Organisation zum Stillstand zwingt. Neues Wissen braucht neue Impulse und die müssen vor allem auch von Innen heraus kommen.

„Es braucht Menschen um uns herum, die sich wissbegierig verhalten.“

Außerdem sei ein Rahmen wichtig, in dem es für alle Beteiligten natürlich und vollkommen selbstverständlich ist, zu akzeptieren, dass man in einer Sache nicht immerzu alles wissen kann, und dieses Nichtwissen auch offen anzusprechen. „Unser Schulsystem verankert da etwas in uns, das wir hinterher nur noch schwer wieder loswerden“, erklärt er im t3n-Gespräch und meint damit „die Trennung zwischen unserer Antwort und der Bewertung, die hinterher ausgesprochen wird.“ Was er damit sagen will, ist, dass Fragen viel zu oft nicht gestellt werden, weil eine negative Wertung befürchtet wird. „Wenn wir die psychologische Sicherheit haben, dass es in Ordnung ist, etwas nicht zu wissen, sind wir schon einen weiteren Schritt weiter.“ Es muss erlaubt sein, Fragen zu stellen. Auch wenn das heißt, dass man sich in dem Moment als unwissend outet.

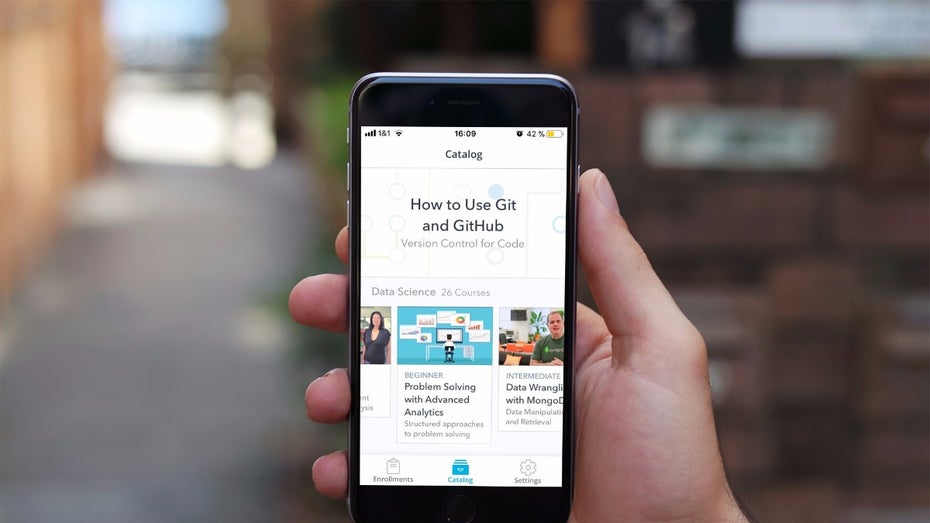

Auch interessant: „E-Learning-Plattformen – 50+ starke Tools, Apps und Links, die dich fördern“

Das Konzept der psychologischen Sicherheit geht auf Amy Edmondson zurück und ist nicht nur hinsichtlich der Motivation zu lernen, sondern auch der Zusammenarbeit im Kollegenkreis wichtig. Es besagt, dass Menschen sich in der Gruppe angenommen fühlen müssen, wenn sie inhaltlich Feedback geben beziehungsweise Strukturen infrage stellen wollen. Edmondson ist amerikanische Wissenschaftlerin und Dozentin an der Harvard Business School. Sie ist spezialisiert auf Führung, Teaming und organisatorisches Lernen und hat das Konzept bereits 1999 begründet. Auch Unternehmen wie Google haben es längst als einen der wichtigsten Faktoren in ihrer Unternehmenskultur identifiziert, wenn es darum geht, die beste Leistung sowohl des Einzelnen als auch des Teams zu fördern und Innovationen den Weg zu ebnen.

Ohne Veränderung kein Lerneffekt

Benjamin Jaksch versucht, dieses Wissen nicht nur gegenüber seinen Kundinnen und Kunden anzuwenden, sondern auch bei sich selbst. Angesprochen darauf, was er zuletzt gelernt hat und wie er dabei vorgegangen ist, antwortet er: „Mein größter Lernprozess bezieht sich darauf, wie ich trotz physischer Distanz eine Nähe zu meinen Lernenden erzeugen kann“, so der Lernbegleiter. Wenn er mit Menschen physisch im Raum sein kann, gelinge ihm das sehr gut. Da er dieses Jahr, wie viele andere, jedoch auf Onlineunterricht umgestellt habe, sei derzeit die größte Herausforderung, eine Verbundenheit herzustellen. „Um das zu schaffen, probiere ich viel aus, spreche mit Kolleginnen und Kollegen, recherchiere über unterschiedliche Methoden, um das Eis zu brechen, und frage dann bei Teilnehmenden auch gezielt nach Feedback.“

Auch interessant: „Ohne diese Fähigkeit wird E-Learning nicht klappen – laut Bildungsexperte“

Er versucht, sowohl Vorbild zu sein als auch fehlendes Wissen gegenüber sich selbst und anderen zuzugeben, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. „Lernen ist und bleibt eine Verhaltensänderung“, so Benjamin Jaksch. „Nur, wenn die stattfindet, können wir von Lernen sprechen.“ Nach der psychologischen Definition bedeutet Lernen Folgendes: Ein Mensch zeigt in einer konkreten Situation zum Zeitpunkt A ein bestimmtes Verhalten. Zum Zeitpunkt B in einer ähnlichen Situation verhält sie oder er sich anders. Wenn das so ist, hat in der Zwischenzeit ein Lerneffekt stattgefunden. „Auf meine Herausforderung bezogen: Ich kann noch so viel darüber lesen, wie ich mit einer Gruppe interagiere, solange in meinem Verhalten keine Veränderung beobachtbar ist, kann man getrost sagen: Ich habe nichts gelernt.“ Auch das will also gelernt sein.

1 von 15

Aus dem nicht geänderten Verhalten zu schließen, dass nichts gelernt wurde, finde ich mehr als fragwürdig, weil es viele Faktoren gibt, die ein Verhalten beeinflussen. So gibt es soziale Einflüsse, Hierarchien in Unternehmen, Erwartungen, eingelebte Prozesse, die einen in Verhaltensmuster zwingen, auch wenn man es besser weiß, weil es mal gelernt wurde.

Aus meiner persönlichen Sicht ist auch dann ein Lerneffekt erreicht, wenn ich meine Bewertung einer Situation erweitere oder ändere. Denn möglicherweise kann es auch sein, dass das Verhalten im Zeitpunkt A schlecht war, aber die beste Alternative, auch dann, wenn man noch mehr Faktoren und Erfahrungen einbezogen hat.

Zitat: „Es braucht Menschen um uns herum, die sich wissbegierig verhalten.“

Diese Aussage halte ich nur für bedingt richtig. Als Erwachsener erkenne ich in mir ein gewisses Niveau bzw. eine individuelle Leistungsfähigkeit – auch um mich zu motivieren. Dazu braucht es aber keinen Dritten. Und wenn, dann muß diese „Beziehung“ auf Augenhöhe stattfinden. Jemand, der im Vergleich zu mir vielleicht ein höheres Potential besitzt, will ich nicht ständig als Vorbild vor meiner Nase haben. Würde mich persönlich eher entmutigen, desillusionieren.

Ein „Out of the Box“-Denken kann so nicht stattfinden, …

Wie so oft falsch verwendet: „Out of the Box“ ist das Gegenteil von „Outside of the Box“!

„Out of the Box“ ist das Normale, Allgegenwärtige.

„Outside of the Box“ bedeutet unkonventionell, außerhalb des Rahmens, außerhalb der Norm.

(die „Box“ ist die Schachtel, die alles Normale und Gewöhnliche inkludiert)

Wie wäre es mit deutschen Formulierungen?

Die deutsche Sprache verfügt über einen durchaus ausreichend großen Wortschatz und genug möglicher Formulierungen. Das Verwenden der ach so modernen Redewendungen aus dem Englischen ist schlicht unnötig, insbesondere, wenn sie auch noch falsch verwendet werden!

Ist das selbe mit: „etwas macht Sinn“, und dergleichen mehr, die unsere an sich schöne Sprache immer mehr verunstalten und dazu oft auch noch falsch verwendet werden.