Exoplaneten-Kollision mit 36.000 Kilometern pro Stunde: Überreste liefern neue Einblicke

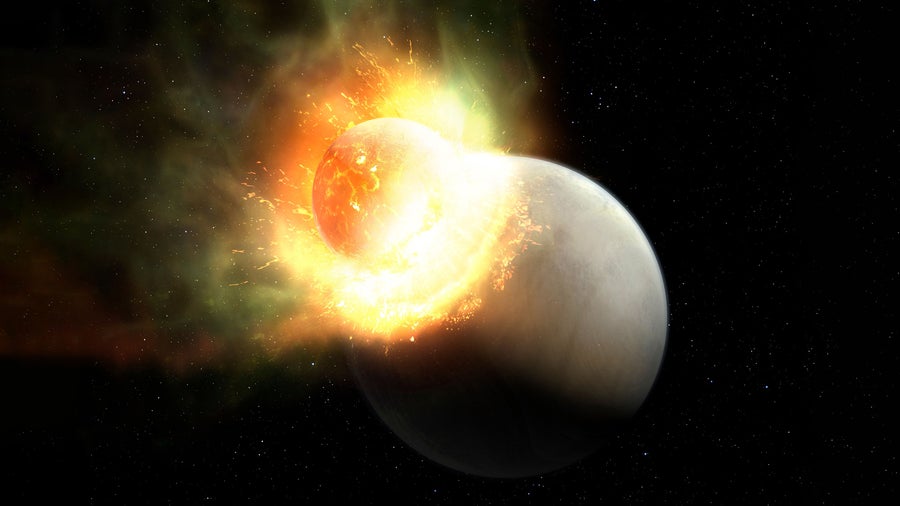

Die Forschung geht heute davon aus, dass die Urerde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren mit einem etwa marsgroßen Körper (Theia) zusammengeprallt ist. Diese Kollision sprengte Gesteinsmaterial in großem Ausmaß aus der Erde – daraus bildete sich der Mond. Eine ähnlich gigantische Kollision dürfte sich vor 200.000 Jahren in einem 95 Lichtjahre entfernten Sternensystem zugetragen haben. Astronom:innen haben dort Überreste gefunden, die den Zusammenprall belegen, und hoffen, mit dieser Methode künftig weitere Spuren von Kollisionen zu finden.

Ungewöhnliche Staubansammlung

Ein Forschungsteam um Tajana Schneiderman vom MIT hat bei Beobachtungen des 23 Millionen Jahre alten Sterns HD 172555 am Radioteleskop-Observatorium Alma in Chile Hinweise auf das Gas Kohlenmonoxid gefunden. Laut Datenanalyse bildet das Gas einen Ring um den Stern. Frühere Untersuchungen hatten dort schon eine ungewöhnliche Ansammlung von Staub ausgemacht. Der Staub hätte derweil auch bei kleineren Zusammenstößen mit Asteroiden entstehen können, wie Welt der Physik schreibt. Das Kohlenmonoxid lässt aber nur die Erklärung eines gewaltigen Zusammenstoßes zu.

Die Kollision soll sich vor rund 200.000 Jahren ereignet haben. Dabei sei ein erdgroßer Gesteinsplanet mit einem kleineren Objekt zusammengeprallt – mit einer Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern pro Stunde. Schneiderman zufolge habe der größere Planet dabei seine Atmosphäre verloren. Das Besondere an der jetzigen Entdeckung: Das Gas ist – anders als bisher angenommen – auch noch nach langer Zeit vorhanden und nachweisbar. Wie Schneiderman und ihre Kolleg:innen im Fachmagazin Nature darlegen, eröffne dies neue Möglichkeiten bei der Suche nach Spuren solcher Kollisionen.

Astronomische Modelle anpassen

Zudem muss die Entdeckung, dass das Gas sich in einem stabilen Ring ansammelt und die weitere Entwicklung des Planeten und seiner Umgebung beeinflussen könnte, in zukünftige astronomische Modelle aufgenommen werden. Und, so Schneiderman: „Es eröffnet die Möglichkeit, die Zusammensetzung der Atmosphären von extrasolaren Planeten zu untersuchen, die riesigen Einschlägen ausgesetzt waren.“ Das könne dazu beitragen, „den atmosphärischen Zustand der terrestrischen Planeten während ihrer Kollisionsphase zu beleuchten.“