Schon in den 1960er-Jahren hatte Peter Higgs gemeinsam mit weiteren Wissenschaftler:innen die Existenz des sogenannten Gottesteilchens vorhergesagt. Dabei handelt es sich um ein elementares Teilchen, das eine zentrale Rolle im Standardmodell der Teilchenphysik spielt. Es ist eng verbunden mit dem sogenannten Higgs-Feld, einem Energiefeld, das nach der Theorie den gesamten Kosmos durchdringen soll.

Gottesteilchen verleiht anderen Teilchen ihre Masse

Die Bedeutung des Higgs-Bosons kann kaum unterschätzt werden. Denn seine Existenz würde die Frage beantworten, wie andere elementare Teilchen zu ihrer Masse kommen. Nach Higgs und Kollegen interagieren Teilchen mit dem Higgs-Feld und erhalten durch ebendiese Interaktion ihre Masse.

Dabei handelt es sich indes nicht etwa um eine Verschmelzung oder sonstige Vereinigung zwischen Higgs-Boson und anderen Teilchen. Die Interaktion mit dem Higgs-Feld ist eher als Prozess zu verstehen, innerhalb dessen Teilchen, die sich durch das Feld bewegen, sozusagen durch die Reibung oder den Widerstand, den sie im Rahmen dieser Bewegung erfahren, Eigenschaften wie ihre Masse erlangen.

Ohne diese Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld wären alle Teilchen entsprechend masselos. Sie würden sich in dem Fall mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Dadurch wäre die Bildung von Atomen und daraus folgend auch von Materie, wie wir sie kennen, unmöglich.

Gottesteilchen: Fragwürdiger Begriff setzt sich durch

Die Bezeichnung „Gottesteilchen“ wurde erst durch das Buch The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? des Physik-Nobelpreisträgers Leon Lederman gebräuchlich. Lederman ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte auf eine für Laien verständliche Weise zu erklären.

Für die Wahl des Buchtitels musste Lederman indes einige Kritik einstecken. Denn der Begriff „Gottesteilchen“ wurde (und wird) von der Wissenschaft als irreführend klassifiziert. Er suggeriere religiöse Konnotationen, die nicht mit der wissenschaftlichen Bedeutung des Teilchens in Einklang zu bringen seien. Lederman hatte sich seinerzeit damit gerechtfertigt, sein Verleger habe auf dem plakativen Wortgebrauch bestanden.

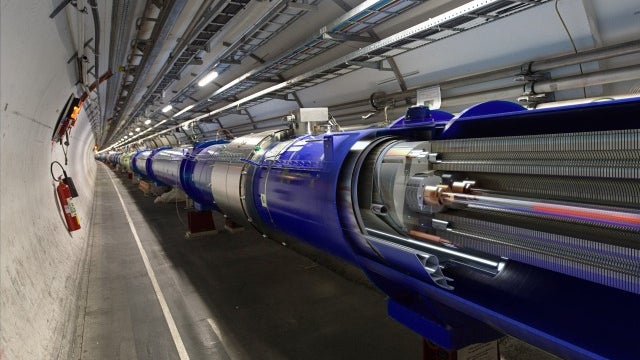

Large Hadron Collider bringt den Durchbruch

Der Nachweis des Higgs-Bosons zählt zu einer der größten Herausforderungen der Teilchenphysik. Jahrzehntelang waren Experimente, seine Existenz zu beweisen, gescheitert. Erst im Juli 2012 – und damit mehr als 40 Jahre nach seiner theoretischen Entwicklung – gelang es schließlich Wissenschaftler:innen am Large Hadron Collider (LHC) des Europäischen Kernforschungszentrums (CERN) in der Schweiz, ein Teilchen zu entdecken, das konsistent mit dem Higgs-Boson war.

Dabei zeigten die Daten des Fundes eine klare Übereinstimmung mit den Vorhersagen des Standardmodells der Teilchenphysik, einschließlich des erwarteten Zerfallsverhaltens und der Masse des Higgs-Bosons. Aufgrund dieser Entdeckung wurde François Englert und Peter Higgs 2013 der Nobelpreis für Physik verliehen. Der Brite Peter Higgs war zu diesem Zeitpunkt bereits 83 Jahre alt.

Erforschung des Higgs-Bosons inzwischen ein laufender Prozess

In der Folgezeit konnte das Higgs-Boson vom CERN mehrfach nachgewiesen werden. Inzwischen handelt es sich eher um eine fortlaufende Forschung, innerhalb der das Verständnis des sogenannten Gottesteilchens und das Wissen um seine Beschaffenheit sich stetig erweitert. Über Tausende von aufgezeichneten Ereignissen aus Millionen von Kollisionen im Large Hadron Collider konnten Existenz und Eigenschaften des Higgs-Bosons konsistent bestätigt werden.

Die Entdeckung des Higgs-Bosons erweitert das Verständnis der fundamentalen Kräfte und Teilchen in unserem Universum erheblich. Detailliertere Studien des Higgs-Bosons und seiner Wechselwirkungen sollen Hinweise auf eine Physik jenseits des Standardmodells geben, wie etwa Erklärungen für Dunkle Materie oder Energie.

Peter Higgs ist am 9. April 2024 im Alter von 94 Jahren verstorben.

TEILCHENPHYSIK

Ewig bleibt steh’n keine Mauer,

nichts im Weltall ist von Dauer.

So zerfällt nach einem Weilchen

auch noch das kleinste Teilchen.

Nukleonen winzig klein,

der größte Galaxienverein;

der Mensch und alles Getier,

was am Himmel sehen wir –

So schön auch der Bibelbericht,

einen Gott brauchte es wohl nicht.

GOTTESFRAGEN

Wer ist Gott*in, und wenn ja, wie viele?

Welche Religion führt zum Ziele?

Gott im Himmel oder im Hirn?

Da glüht so manche Denkerstirn.

Wir lesen Bibel und Koran,

die Veden und Zarathustra.

Was ist der große Weltenplan,

Gott oder Mensch, wer war zuerst da?

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus der Skatstadt

SCHÖPFUNGSBERICHT

( Humorvolle Sicht)

Woher kommt das Universum,

war es Urknall oder Schöpfung?

Wer schuf unser Sonnensystem,

wurde Adam geformt aus Lehm?

Ein Gott oder wer auch immer,

keiner hat den rechten Schimmer.

Milliarden Jahre vor unserer Zeit

war’s in der Heimatgalaxie soweit.

In der Sonne startet die Kernfusion,

die Akkretionsscheibe in Rotation;

darin Kollisionen und mancher Zoff,

Gravitation hielt zusammen den Stoff.

Daraus auch unsere Erde entsteht,

die sich seitdem um ihre Achse dreht.

Ein großer Crash in den Anfangsjahren

zeigte Wirkung, der Mond war geboren.

Noch war der ganze Planet wüst und leer;

große Trockenheit, Wasser musste her.

Das kam aus Vulkanen, mit Kometen;

so konnte sich bald das Leben regen.

Aus toter Materie ging es hervor,

strebte hin zu höchster Komplexität.

Die Evolution wirkt als ein Motor,

der einfach niemals ins Stocken gerät.

Zahllose Arten entsteh’n und vergeh’n,

bevor der Mensch betritt die Szenerie.

Auch dessen Ende ist vorherzuseh’n,

das ist die kosmische Dramaturgie.

Wir sollten auf Erden nutzen die Zeit,

zum Siege verhelfen der Menschlichkeit.

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus Thüringen