IWF-Bericht: „Kryptowährungen sorgen für Finanzinstabilität“

Der IWF spricht sich für Regulierungen im Krypto-Space aus. (Foto: Shutterstock)

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat am 3. Oktober einen Bericht zum Thema „Das Krypto Ökosystem und Herausforderungen der Finanzstabilität“ veröffentlicht. In diesem Bericht beschäftigt sich der IWF mit den Chancen, die durch Kryptowährungen für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern entstehen könnten. Schnell überschatten jedoch die (vielen) potenziellen Risiken („Herausforderungen“) den Report. Zuletzt fordert die Institution eine Eindämmung der Freizügigkeit im Krypto-Space, am besten durch internationale Regulierungen, an denen keine Steuern mehr vorbeigeschleust werden können.

Technologische Innovationen als Treiber des weltweiten Zahlungsverkehrs

Zunächst erkennt der IWF an, dass die technologischen Innovationen die Möglichkeit bieten, „billigeren, schnelleren, zugänglicheren“ und grenzüberschreitende Finanzangebote zu schaffen. Auch räumt er ein, dass Defi das Potenzial habe, sich zu einer Plattform zu entwickeln, die „innovativeren, inklusiveren und transparenteren“ Service anbieten könne. Getragen wird dieses Angebot dabei besonders durch die immer größer werdende Adoption von Kryptowährungen in unterschiedlichen Bereichen. Dazu nahm der IWF die Marktkapitalisierung als Maßstab, die trotz des Rückschlages im Mai für Krypto-Assets zugenommen hat.

Die Herausforderungen für die finanzielle Stabilität

Gleichermaßen sieht das Komitee dadurch die Finanzstabilität herausgefordert. Dabei spricht der IWF Entwicklungs- und Schwellenländern eine besondere Rolle zu. Einerseits könnten diese stärker von den Vorteilen profitieren, andererseits seien die Makro-finanziellen Risiken größer. Dabei liegt das Hauptaugenmerk in beiden Fällen auf der „Kryptoisierung“.

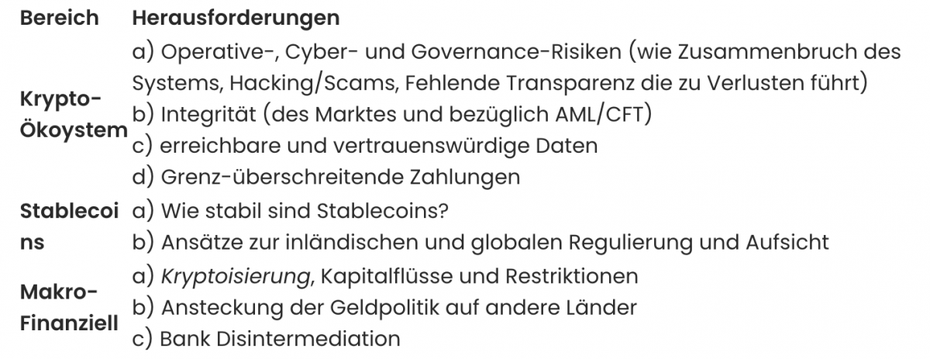

Grundlegend kategorisiert der IWF die folgenden Herausforderungen, die für die finanzielle Stabilität, durch unterschiedliche Bereiche entstehen:

Hinweis: AML = Anti-Money-Laundering, CFT = Combating the financing of terrorism (Bild: IWF)

Bislang hätten die Herausforderungen noch kein Level erreicht, auf dem sie akut zu einer Gefährdung der finanziellen Stabilität führen würden. Dennoch sei damit in Zukunft bei weiter ansteigender Marktkapitalisierung zu rechnen.

Darüber hinaus definiert der IWF als weitere Probleme den großen spekulativen Faktor wie bei „Meme-Währungen“, die entstehenden Daten-Löcher auf On-Chain Aktivitäten sowie die vielen Akteure, die aus „Offshore-Finanzzentren“ agieren. Das heißt Aktivitäten von Akteuren, denen man keinen genauen Standort zu weisen kann.

Indes beklagt der IWF die fehlenden Kapazitäten, Fähigkeiten und Technologien der Regulierungsbehörden. Schlussendlich klingt es, als hätte bislang niemand auf der Welt, und schon gar nicht übergreifend, eine Chance, die Etablierung von Kryptowährungen und Defi zu unterbinden oder einzuschränken.

Kryptoisierung

Der wohl spannendste Part des Berichts ist die Analyse der Kryptoisierung. Darunter versteht der IWF, dass Menschen ihre heimischen Währungen und Vermögensanlagen aus unterschiedlichen Gründen mit Kryptowährungen substituieren. Diese Kryptoisierung ist in Entwicklungs- und Schwellenländern weit intensiver als in Industriestaaten. In manchen Staaten sei das Handelsvolumen der Kryptowährungen vergleichbar mit den Aktivitäten an lokalen Wertpapierbörsen. Dabei würden in diesem Fall die Makro-finanziellen Herausforderungen in erster Linie von der Intensität der Adoption abhängen.

Im Falle einer limitierten Adoption von Kryptowährungen sehe man sich in erster Linie den Herausforderungen des eben aufgeführten Krypto-Ökosystems gegenübergestellt. Insbesondere bei der Einführung von Stablecoins ergeben sich für den IWF noch zwei grundlegende Probleme: einerseits die Gefahr, dass die Finanzinstrumente der Zentralbanken durch eine Dollarisierung unterlaufen werden, andererseits riskieren Länder aufgrund der fehlenden Instrumente ihre Finanzstabilität des Landes. Den Banken würden Reserven genommen, um Bilanzungleichheiten auszugleichen. Außerdem könnte „die Kryptoisierung […] eine Gefahr für die Finanzpolitik darstellen: Krypto-Vermögenswerte können Steuerhinterziehung erleichtern, und die Seigniorage-Einnahmen [durch Geldschöpfung erzielter Gewinn einer Notenbank, Anm.d.Red.] könnten aufgrund der schrumpfenden Rolle des Zentralbank-Geldes in der Wirtschaft schrumpfen.“ Während dem Staat die Möglichkeiten genommen werden, gegen Kapitalabflüsse vorzugehen, verlieren nationale Banken ihre Geschäftsmodelle. „Die natürliche Nachfrage und das Angebot zum Währungsaustausch kann leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden durch das 24/7-Handels-Fenster von Kryptomärkten.“

Zudem mahnt der Währungsfonds den Energieverbrauch vor allem von Bitcoin an und verweist auf „smarte“ Krypto-Projekte, die deutlich energieeffizienter funktionieren.

Forderungen des IWFs

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, fordert der IWF einige Dinge wie internationale Standards, Überwachung, Zugang und Vereinheitlichung von Daten und eigene digitale Zentralbankwährungen (CBDC). Dabei müsse darauf geachtet werden, dass die Regularien proportional zu den Risiken sind und man sich international bei der Implementierung abstimmt. Dafür fasst der IWF besonders Bereiche mit akutem Risiko in den Blick wie etwa Wallets, Börsen und Finanzinstitutionen. Gleichzeitig sei es wichtig, dass die Geschäfte nicht auf intransparente und schwer nachvollziehbare Plattformen verschwinden. Für Stablecoins ist es unabdingbar, dass die anbietenden Institute Banklizenzen erfüllen und erwerben.

Insbesondere im Hinblick auf die Makro-finanziellen Risiken fordert der IWF nun die Inkraftsetzung von „Re-Dollarisierungsprojekten“, die Stärkung von nationalen Politiken und die Einführung von CBDCs. Darüber hinaus solle ein Angebot geschaffen werden, grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, mit Möglichkeit zur Nachvollziehbarkeit durch Regulator:innen. Zudem müsse man bestehende Kapitalflussbeschränkungen überdenken.

Auch ist der IWF der Meinung, dass Entwicklungs- und Schwellenländer verstärkt handeln sollten: „Insbesondere die Behörden der Länder, in denen Stablecoins in größerem Umfang weit verbreitet sind, sollten ermutigt werden, einen engen Koordinierungsmechanismus mit den Behörden zu etablieren, wo die Stablecoin-Reserven verwaltet werden.“

Autor des Artikels ist Marlene Müller.