Derzeit ist die Sache einfach. Genügt ein Chip den Anforderungen nicht mehr, muss er ausgetauscht werden. In der Regel bedeutet das gleichzeitig den Austausch des ganzen Geräts, in dem der Chip zum Einsatz kommt.

Kampf dem Elektroschrott: Aufrüsten statt wegwerfen

Ganz deutlich wird das bei Smartphones. Hier werden Geräte in der Regel nur wegen einzelner Features ausgetauscht, etwa einer höheren Performance oder einer besseren Kamera. Die meisten Komponenten kommen jedoch in gleicher Form im nächsten Smartphone wieder vor.

Eine neue Studie eines Entwicklungs-Teams vom Massachusetts Institute of Technology im US-amerikanischen Cambridge macht einen Vorschlag für eine grundlegende Änderung in der Herangehensweise. In einem einzelnen Computerchip zeigen die Forschenden das Potenzial stärkerer Modularisierung auf.

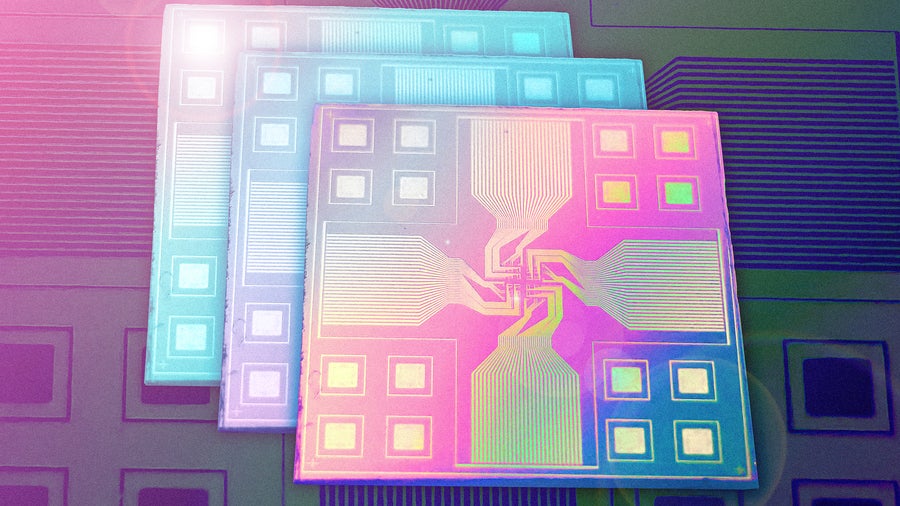

Der modulare Chip des Teams besteht aus geschichteten Komponenten mit jeweils separater Funktionalität, darunter KI-Module, Prozessoren und Sensoren. Die Modulschichten können gestapelt und ausgetauscht werden. So lassen sich maßgeschneiderte Chips bauen, die auf eine bestimmte Funktionalität zugeschnitten sind oder eben auch solche, die aufrüsten lassen, wenn neue Technologien verfügbar werden.

„Man kann beliebig viele Rechenschichten und Sensoren hinzufügen, etwa für Licht, Druck und sogar Geruch“, sagt Jihoon Kang, einer der Autoren der Studie, die im Wissenschaftsjournal Nature Electronics veröffentlicht wurde. „Wir nennen das einen LEGO-ähnlichen rekonfigurierbaren KI-Chip, weil er je nach Kombination der Schichten unbegrenzt erweiterbar ist.“

Kommunikation per Lichtblitz

Die wesentliche Innovation der modularen Bauweise ist aber nicht die Aneinanderreihung von Funktionselementen. Das gibt es schon länger, war aber bislang mit dem Problem behaftet, dass die Verbindungswege zwischen den Modulen sich als Flaschenhals erwiesen.

Dieses Problem hat der MIT-Chip nicht. Denn hier werden die Informationen zwischen den einzelnen Schichten mit Lichtblitzen ausgetauscht. Dazu hat das Team jede Schichtkomponente des Chips mit LEDs und Fotodetektoren ausgestattet, die an denen der nächsten Komponente ausgerichtet sind.

Wenn nun eine Schicht mit einer anderen kommunizieren muss, blinken dessen LED-Pixel in einem bestimmten Muster, das die Daten kodiert, die wiederum von den Fotodetektoren der empfangenden Schicht interpretiert werden können.

Chip könnte Risiken des Internets der Dinge senken

In der Studie ging es lediglich darum nachzuweisen, dass die Kommunikation funktioniert. Von einem kommerziellen Einsatz ist das Konzept noch weit entfernt. In der Zukunft sehen die Forschenden den Einsatz ihrer Stapel-Chips vorwiegend in Geräten aus dem Internet der Dinge – einem schon jetzt riesigen Gerätepool, der aktuell vornehmlich aus Komponenten gebaut wird, die teils nicht einmal per Firmware-Update aktualisiert werden können.