Mini-Satelliten für fremde Planeten: Warum das Konzept Grenzen hat

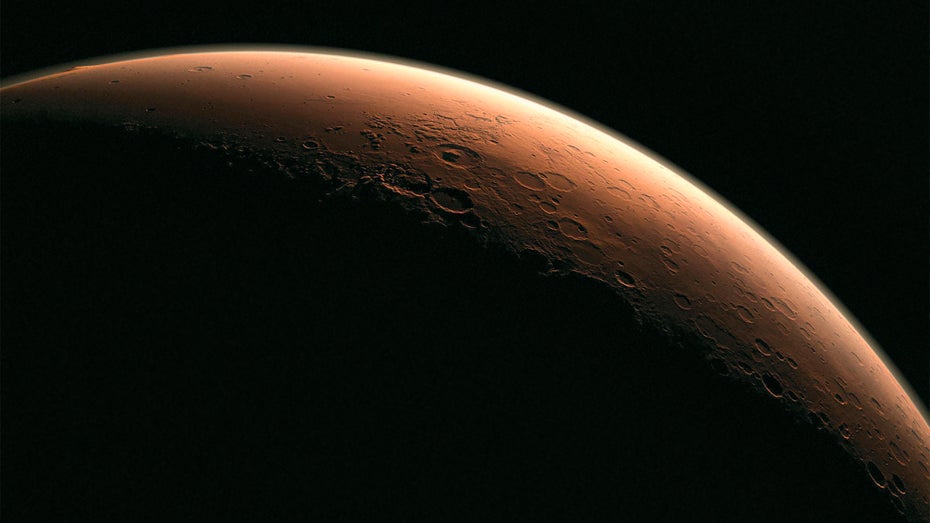

Es war der 26. November 2018. Bremsraketen drückten mit aller Kraft gegen den apricotfarbenen Marshimmel, um den InSight Lander von mehr als 19.000 Kilometern pro Stunde für eine sanfte Landung herunterzubremsen. Währenddessen beobachteten ihn zwei kleine Roboter im All. Obwohl sie nur so groß waren wie Müslischachteln und Insight selbst so groß wie ein Konzertflügel, war der Lander der einfachere Teil der Nasa-Mission. Seit den Siebzigern haben wir schon eine Menge großer Dinge zum Mars geschickt. Aber noch nie so kleine.

Die beiden Sonden namens Mars Cube One (MarCO) dienten als Funkrelais, um die Telemetriedaten von Insight während der Landung zur Erde zu senden. Technisch gesehen war das nicht zwingend nötig – Insight funktionierte auch selbstständig. Trotzdem läuteten die beiden MarCOs ein neues Zeitalter ein. Sie kosteten zusammen weniger als 20 Millionen US-Dollar und waren damit die kleinsten und billigsten Objekte, die je über den Erdmond hinausgekommen sind. Solche Mini-Sonden wären eine attraktive Alternative zu milliardenschweren Flaggschiffen, die nur etwa alle 20 Jahre starten. Statt alles auf eine Karte zu setzen, könnte man für das gleiche Geld gleich einen ganzen Schwarm von Sonden bauen und das Risiko entsprechend breiter streuen.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 2/2024 von MIT Technology Review erschienen. Hier könnt ihr das Heft als pdf- oder Print-Ausgabe bestellen.

Keine Nasa-Rakete ohne Mini-Sonden

Die Medien griffen die Vision auf. Das Wall Street Journal pries MarCO als Vorhut von „Schwärmen winziger Sonden, die das Sonnensystem durchstreifen“. Die New York Times sah ein Potenzial für „ganze Flotten MarCO-ähnlicher Satelliten“, die den Weltraum erkunden.

Parallel zu MarCO startete die Nasa im Stillen ein Programm zur Entwicklung weiterer kleiner Planetensonden. Thomas Zurbuchen, damals Mitarbeiter der wissenschaftlichen Abteilung der Nasa-Missionsdirektion, sagt voraus, dass jede Forschungsrakete der Nasa künftig kleine Mini-Sonden mitnehmen werde: „Wir werden nicht danach fragen, ob wir sie brauchen. Jemand muss uns überzeugen, dass wir sie nicht brauchen.“

Es gibt jedoch einen Haken: Die Miniaturisierung kollidiert irgendwann mit einigen grundlegenden Gesetzen der Physik. Phänomene, die im Erd-Orbit nicht weiter stören, lassen Ingenieure verzweifeln, wenn es um ausgedehntere Missionen geht.

„Böse“ Probleme in der Innovation Foundry

Wenn Planetenforscher Sonden entwickeln wollen, wenden sie sich an Alfred Nash und ein kleines Team in der Innovation Foundry des Jet Propulsion Lab (JPL). In irgendeiner Form hat Nash mit etwa der Hälfte aller aktuellen Flugprojekte des JPL zu tun. „Hast du schon einmal von ‚Wicked Problems‘ gehört?“, fragt mich Nash fünf Jahre nach der InSight-Landung. Diesen Begriff haben zwei Berkeley-Professoren 1973 geprägt. In einem Paper unterscheiden sie zwei Arten von Problemen: Die „zahmen“ lassen sich mit Wissenschaft und brachialer Technik lösen. Aber bei „bösen“ (oder „komplexen“) Problemen streben verschiedene Interessenvertreter mit unterschiedlichen Wertvorstellungen einander widersprechende Ziele an.

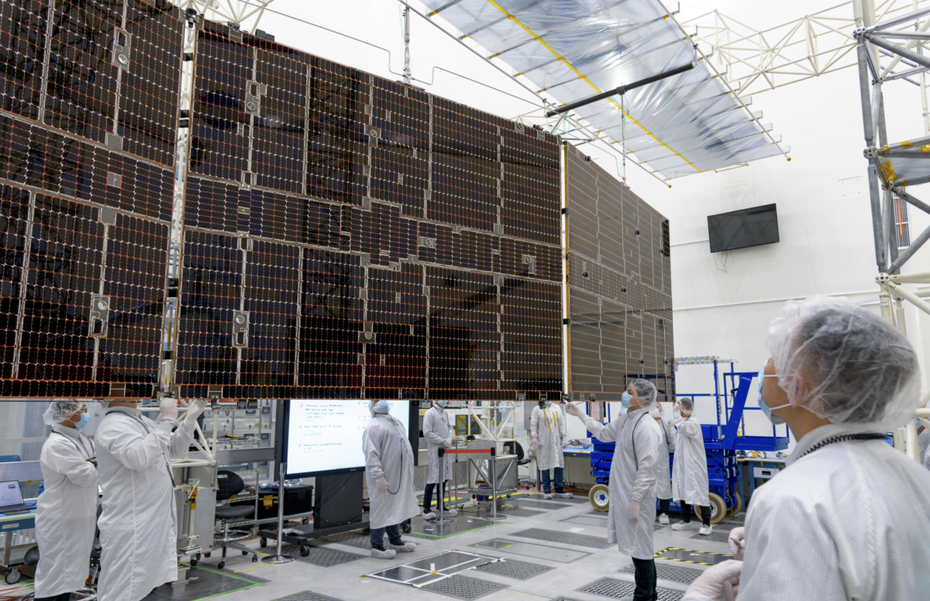

Ingenieur Joel Steinkraus testet die Solarzellen eines der beiden MarCO-Satelliten. Die Mini-Sonden läuteten ein neues Zeitalter ein.

(Foto: Nasa / JPL-Caltech)

Und beim Design von Weltraummissionen gehe es um weit mehr als nur um die Frage, wo beispielsweise welche Ventile verbaut werden sollen, sagt Nash. Tatsächlich handele es sich um „böse“ Probleme, weil Forschende, Ingenieure und Projektmanager oft entgegengesetzte Ziele haben. Die Aufgabe von Nash und seinen Leuten ist es, herauszufinden, welche wissenschaftlichen Messungen innerhalb des gegebenen technischen und finanziellen Rahmens überhaupt möglich sind.

Um mir das Problem zu verdeutlichen, zeichnet er drei sich überschneidende Kreise auf die Tafel in seinem Büro: Desirability (Erwünschtheit), Feasibility (Durchführbarkeit) und Viability (Machbarkeit). In die Mitte, wo sich die Kreise überschneiden, schreibt er Possibility (Möglichkeit).

Nicht jeder kriegt alles

„Die Raketenwissenschaft ist nicht der schwierigste Teil dieses Jobs“, sagt er. Bevor eine Raumsonde fliegt, muss sie diese drei Bedingungen erfüllen: Ein Wissenschaftler muss ihre Daten benötigen, Ingenieure müssen in der Lage sein, sie zu bauen, und die Nasa muss bereit sein, sie zu bezahlen. Sämtliche Entwicklungsschritte müssen alle drei Ziele gleichzeitig voranbringen – und nicht jeder kann alles bekommen, was er will. Es gilt das Nullsummen-Prinzip der Spieltheorie: Keiner kann besser abschneiden, ohne dass ein anderer schlechter wegkommt. „Das ist der Kern des Mission-Designs“, sagt Nash.

Die wissenschaftlichen Nasa-Missionen sind entweder gezielte Aufträge oder Ausschreibungen. Direkt beauftragte Missionen sind in der Regel sehr teuer und sehr prominent. Das James-Webb-Weltraumteleskop etwa war ein solcher Auftrag – die Nasa gab dem Goddard Space Flight Center vor, was gebaut werden sollte und zu welchen Kosten.

Ein Beispiel für eine preiswertere Ausschreibung ist die im Oktober 2023 gestartete Asteroidenmission „Psyche“ des JPL. Die Nasa hatte 2014 öffentliche und private Forschungseinrichtungen aufgefordert, Konzepte für Robotermissionen im Weltraum vorzulegen, die weniger als 450 Millionen US-Dollar kosten. Die Institutionen reichten insgesamt 28 Vorschläge ein. Zwei davon wählte eine Kommission aus – neben „Psyche“ auch „Lucy“, entwickelt vom Southwest Research Institute und seit 2021 auf dem Weg zum Jupiter, um Asteroiden in dessen Umlaufbahn zu erforschen.

Ingenieur Joel Steinkraus testet die Solarzellen eines der beiden MarCO-Satelliten. Die Mini-Sonden läuteten ein neues Zeitalter ein. (Foto: Nasa / JPL-Caltech)

In der JPL Innovation Foundry arbeiten zwei Gruppen daran, aus den eingereichten Vorschlägen eine durchführbare Mission zu machen. Nash leitet das A-Team, das die Architektur mit klar definierten wissenschaftlichen Zielen festlegt. Danach übernimmt das X-Team die technische Entwicklung.

Das JPL hatte das X-Team 1995 gegründet, während der „schneller, besser, billiger“-Ära der Nasa. Im Rahmen ihres Discovery-Programms wollte die Raumfahrtagentur alle zwölf bis 18 Monate eine günstige, klar begrenzte Planetenmission starten. Um mit dieser Schlagzahl mithalten zu können, brauchte das JPL eine Möglichkeit, Konzepte schnell entwerfen und bewerten zu können. Das X-Team entwickelte dazu ein System, um mithilfe umfangreicher Datenbanken auf die Komponenten und Erfahrungen praktisch aller Missionen seit 1958 zugreifen zu können. Innerhalb weniger Tage ließ sich auf diese Weise eine Sonde entwickeln, die genau definierte Messungen zu genau definierten Kosten lieferte.

2012 kam das A-Team hinzu. Es sollte Forschenden helfen, die Grundzüge einer Mission festzulegen: Welche Hypothesen genau sollen mit welchen Instrumenten überprüft werden? Und mit welcher Art von Mission ist das am besten möglich – mit einem Orbiter, einem Vorbeiflug oder einem Rover? Das Ergebnis soll ein Konzept sein, das sowohl sinnvoll als auch machbar und finanzierbar ist.

Kisten voller Kompromisse

Dann werden die Pläne an das X-Team übergeben. Zwei oder drei Tage lang sitzen die Teams gemeinsam in einem Raum. Dort müssen sie einige sehr schwere Entscheidungen treffen. Jedes Nasa-Raumschiff ist eine teure Kiste voller Kompromisse. Jede Konstruktionsentscheidung hat kaskadenartige Auswirkungen: Die wissenschaftlichen Ziele beeinflussen die Instrumente, die Instrumente beeinflussen das Kommunikationssystem, das Kommunikationssystem beeinflusst den Energiebedarf und so weiter. Wenn sich Wissenschaftler etwas scheinbar so Schlichtes wie höher aufgelöste Bilder wünschen, können so viele Dominosteine fallen, dass die Sonde am Ende zu schwer für den Start ist.

In einem gemeinsamen Raum machen A- und X-Team aus einem Konzept eine durchführbare Mission – und stoßen dabei immer wieder an harte physikalische Grenzen. (Foto: Nasa / JPL-Caltech)

Die Kommunikation in den Entwicklerteams erfolgt per Zuruf von Schreibtisch zu Schreibtisch. (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

Da sich alle Teilsysteme auf alle anderen auswirken, werden sie parallel entwickelt. Auf den Rechnern im gemeinsamen Raum stehen Schilder wie „Antrieb“, „Kosten“, „Mechanik“ und „Telekommunikation“. Die Rechner sind so angeordnet, dass sich die Leute auf Zuruf verständigen können. Das kann sehr anstrengend werden. „Man sitzt da wie gebannt“, erinnert sich Lindy Elkins-Tanton, leitende Forscherin der Psyche-Mission. „Ständig rechnen die Experten neue Zahlen durch. Masse, Leistung und Kosten ändern sich dauernd, und die Leute rufen sich Dinge zu wie: Wenn wir diese Flugbahn verwenden, wie viel Xenon brauchen wir dann? Wenn wir dies statt jenem messen, wie ändert sich dann der Energiebedarf? Welche Masse hat das Instrument? Welche Art von Orbit-Kontrolle brauchen wir dafür?“. Die Stimmung sei ähnlich fokussiert und energiegeladen wie bei einer Live-Mission.

In regelmäßigen Abständen überprüfen die Teams, ob die unzähligen Teilsysteme noch zusammenpassen. Das ist nicht immer der Fall. Bei Psyche etwa „schloss“ sich das Konzept auch nach zwei Runden mit dem X-Team noch nicht. Die Wissenschaftler mussten ihre Ziele überdenken. „Während des Prozesses hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, erzählt Elkins-Tanton. „Wir kamen auf die richtige Leistung, wir kamen auf die richtige Masse – aber dann gingen die Kosten durch die Decke. Ich dachte nur: Das kann doch nicht sein.“ Schließlich entschied sich das Psyche-Team für ein Standard-Sondengehäuse statt für eine Maßanfertigung und konnte so das Kostenproblem lösen. „Für mich liegt die Magie des X-Teams darin, dass es einem eine Struktur gibt und einen unbeteiligten Blick von außen“, sagt Elkins-Tanton. Manchmal sei es wichtig, dass jemand sage: „Sorry, aber das funktioniert so nicht.“

Misserfolg im All ist eine Option

Wettbewerbe um Missionen sind relativ selten. Die letzte Ausschreibung für Sonden, die weniger als eine Milliarde Dollar kosten sollen, veröffentlichte die Nasa 2019 im Rahmen des Discovery-Programms. Die nächste Ausschreibung soll frühestens 2025 folgen. Missionen im Milliardenbereich („New Frontiers“) sind allerdings noch seltener. Aktuell ausgeschrieben sind drei Ziele im Saturnsystem, eine Mission zum Mond, eine zur Venusoberfläche und drei weitere zu kleineren Himmelskörpern.

Schon deshalb, weil sie häufiger ausgeschrieben werden, sind günstige Mini-Missionen wie MarCO verlockend. 2014 schuf die Nasa das Programm „Small Innovative Missions for Planetary Exploration“, kurz SIMPLEx, zur Finanzierung solch kleiner, risikoreicher Sonden, bei denen Misserfolg auch eine Option ist. Es gibt allerdings keine allgemeingültige Definition für Kleinsatelliten. Sie können bis zu 1200 Kilogramm wiegen, aber auch so klein sein wie eine Briefmarke. Die jüngste SIMPLEx-Ausschreibung für Missionen außerhalb der Erde gilt kühlschrankgroßen Raumfahrzeugen mit bis zu 182 Kilogramm. Die MarCO-Würfelsatelliten wiegen dagegen nur jeweils 1,8 Kilo.

2016 gab die Nasa Konzeptstudien für die Planetenforschung mit Kleinsatelliten in Auftrag. Darauf erhielt sie 102 Vorschläge, von denen sie 19 für weitere Analysen finanzierte. Zwei Jahre später kündigte sie jährliche Investitionen von 100 Millionen Dollar in Kleinsatelliten an, von denen mehr als die Hälfte in Missionen zur Planetenforschung fließen soll.

Trotz dieses ganzen Anschubs gab es seit MarCO keine weiteren vergleichbaren Missionen mehr. Auch eine für 2024 geplante Mission zum Jupiter-Mond Europa sollte keine Kleinsatelliten an Bord haben. Dabei kreisen sie schon zu Tausenden um die Erde. Sie verbinden Menschen mit dem Internet, fotografieren die Erde, vermessen das Wetter, beobachten den Flugverkehr. Warum also verdunkeln sie noch immer nicht die Himmel anderer Planeten?

Zum Teil, erklärt Nash, liege das am Missionsdesign: Die reine Neuartigkeit eines Raumfahrzeugs (in diesem Fall seine extrem kleinen Ausmaße) sei noch kein hinreichender Grund, es ins All zu schießen. Eine weitere Ursache seien extrem mächtige Gegner: tote Europäer.

Das fiel Nash erstmals 2016 auf. Tagelang arbeitete er mit Alex Austin vom Team Xc zusammen, das auf kleine Satelliten spezialisiert ist. Sie hatten das Gefühl, immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen: Dieses Instrument wird nicht funktionieren. Die Masse ist zu groß. Die Leistung reicht nicht.

Herausforderungen wie den Strahlenschutz oder eine autonome Steuerung beim Jupiter konnten sie vergessen. Sie schafften es ja noch nicht einmal, einen Minisatelliten in den Mars-Orbit zu bringen. Ihre Konzepte konnten beispielsweise keine Kamera mit der gewünschten Auflösung mitnehmen, konnten ihre Daten nicht zur Erde funken oder wären mangels Bremsleistung gar nicht erst in der Lage gewesen, in eine Umlaufbahn einzuschwenken.

Alfred Nash leitet das A-Team des JPL Innovation Foundry, das die grundlegende Architektur künftiger Missionen absteckt. (Foto: Spencer Lowell)

Nach einem besonders anstrengenden Tag saßen Nash und Austin mürrisch an ihren Schreibtischen. Gemeinsam hatten sie in Hunderten von Studien praktisch jedes technische Problem gelöst, das die Raumfahrt zu bieten hatte. Doch an diesen Schuhschachteln bissen sie sich die Zähne aus. „Es liegt an diesen toten Europäern!“, rief Nash aus.

Austin ist jung und glattrasiert, während Nashs langer Bart langsam grau wird. Ein Vergleich mit Dumbledore und Harry Potter wäre zu einfach, ist aber nicht völlig abwegig. „Das, was Minisatelliten ermöglicht hat, war die Miniaturisierung der Elektronik“, sagt Austin. „Und das ist großartig. Aber für Planetenmissionen reicht das nicht, denn da geht es um wirklich harte Physik, die von den toten Europäern beschrieben wurde.“

3D-gedrucktes Modell eines CubeSats. (Foto: Spencer Lowell)

Etwa bei den Kameras: Je höher die Auflösung, desto größer muss die Blende sein, wie der britische Physiker Lord Rayleigh im 19. Jahrhundert in einer berühmten Gleichung gezeigt hat. Für kleine Satelliten ist das ein Problem. Selbst wer es schafft, diese grundlegende Regel der Optik zu umgehen, muss immer noch große Datenmengen nach Hause senden. Die dafür nötige Antenne und die Sendeleistung werden durch die Übertragungsgleichung des dänisch-amerikanischen Ingenieurs Harald Friis beschrieben. Und der französische Mathematiker Augustin-Louis Cauchy hat Gleichungen für die Verteilung von Kräften in einem Material aufgestellt. Sie besagen, dass ein Drei-Kilo-Würfel, der auf einer Falcon-Heavy-Rakete mit mehr als 20 000 Kilonewton Schubkraft sitzt, ziemlich robust und entsprechend schwer sein muss. Mit der Masse müssen aber auch die Reaktionsräder für die Ausrichtung einer Sonde wachsen, wie Isaac Newtons Bewegungsgesetze erklären.

Die im 19. Jahrhundert formulierten Gleichungen des österreichischen Physikers Ludwig Boltzmann beschreiben, wie schwierig die thermische Situation eines fliegenden Schuhkartons ist, der sich je nach Lage kühlen oder aufheizen muss (was sich ebenfalls auf die Energieversorgung auswirkt). Und je weiter ein Satellit von der Sonne entfernt ist, desto weniger Strahlungsenergie erhält er, wie man beim schottischen Physiker James Clerk Maxwell nachlesen kann.

CubeSat zum Uranus

Der vielleicht furchterregendste aller toten Europäer ist der russische Raketenforscher Konstantin Ziolkowski. Seine Raketengleichung ist unerbittlich: Verbrennt ein Raumschiff Treibstoff, wird es leichter und dadurch schneller. Also muss es am Ziel stärker abbremsen. Dafür braucht es mehr Treibstoff und entsprechende größere Tanks, was wiederum Masse und Treibstoffbedarf erhöht – und so weiter.

Diese Probleme werden umso gravierender, je weiter man sich von der Erde entfernt. Die Erkundung weit entfernter Planeten mit kleinen Satelliten sei zwar keineswegs unmöglich, meint Austin. „Wenn jemand zu mir käme, der unbedingt einen CubeSat zum Uranus bringen will, dann gäbe es da auch eine Mission. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es die Mission ist, die er wirklich will.“

Kelley Case leitet das Concept Office der JPL Innovation Foundry. (Foto: Spencer Lowell)

Aber wie die Marsmission von 2018 gezeigt hat, lassen sich die Probleme mit dem richtigen Design umgehen. „MarCO war unsere erste Team-Xc-Studie“, sagt Kelley Case, Leiterin des Concept Office der JPL Innovation Foundry. „Damals gab es noch nicht so viele Missionen mit CubeSats, und die Leute waren begeistert davon.“ Ursprünglich, erklärt sie und zeichnet die Mission mit dem Finger in die Luft, sollte MarCO zwei CubeSats in die Marsumlaufbahn bringen, die einander Funksignale zusenden, um die Atmosphäre zu untersuchen. Während der Planung zeigte sich jedoch: Das MarCO-Raumschiff würde es nicht bis in den Orbit schaffen. „Also schwenkte das Team um, was als Fallstudie für ähnliche Missionen sehr wichtig ist“, erzählt Case. „Es sagte: ,Okay, konzentrieren wir uns darauf, was wir mit einem CubeSat beim Mars anfangen könnten.‘“

Die Antwort: Das Funk-Blackout überbrücken, mit dem Mars-Lander immer zu kämpfen haben. „Es gibt Gründe dafür, dass MarCO funktioniert hat“, sagt Austin. „Es war eine sehr gezielte Mission. Es war ein Vorbeiflug. Sie musste sich mit vielen dieser physikalischen Probleme nicht befassen.“

Fragen, die noch nie gestellt wurden

SIMPLEx-Missionen sind eigenständige Projekte; ein kleiner Satellit muss alle Probleme der klassischen Physik selbst lösen, sobald er im All ist. „Es gibt keine mittlere Klasse nach SIMPLEx“, bedauert Austin. „Man springt direkt zu Discovery. Die Nasa sollte etwas in Erwägung ziehen, das in der Mitte liegt und es ermöglicht, ein paar mehr tote Europäer zu erobern.“ Größere Raumfahrzeuge könnten zum Beispiel die Minisatelliten in ihr Einsatzgebiet bringen und damit Ziolkowski überwinden. Oder Relais-Stationen mitnehmen, die Friis Übertragungsgesetze entschärfen.

Dabei könnten Planetenwissenschaftler einiges von der Forschung mit irdischen Kleinsatelliten lernen, meint Austin – auch wenn diese nicht so stark von harten physikalischen Grenzen betroffen seien. „Geowissenschaftler denken auf neue und interessante Weise darüber nach, wie sie die einzigartigen Stärken von Kleinsatelliten nutzen können, statt einfach zu versuchen, die Technik großer Satelliten in eine kleine Box zu packen.“ Die Mission INCUS (Investigation of Convective Updrafts) zum Beispiel soll in einigen Jahren drei CubeSats nacheinander in eine Erdumlaufbahn bringen, um zu untersuchen, wie sich Stürme bilden. Sie werden nicht die leistungsstärksten Radarsysteme an Bord haben, die je gebaut wurden – aber sie werden etwas tun, was größere Satelliten nicht können: denselben Ort in rascher Folge besuchen. „Es geht nicht um die gleichen Fragen wie bei einem großen Satelliten – sondern um etwas viel Besseres“, sagt Nash. „Es geht um eine orthogonale Frage – eine Frage, die noch nie gestellt wurde, weil man sie mit anderen Systemen nicht stellen konnte.“

Bisher gab es nur zwei SIMPLEx-Missionen. Beide haben ihre primären wissenschaftlichen Ziele verfehlt, keine ging über das Erd-Mond-System hinaus, und nur ein Bruchteil der Minisatelliten haben funktioniert. Es gab aber auch große Erfolge: Eine Woche, bevor die Dart-Sonde absichtlich in den Asteroiden Dimorphos einschlug, setzte die Nasa einen italienischen Minisatelliten namens LiciaCube aus. Die schuhkartongroße Sonde, die per Anhalter mitfuhr und so der Tyrannei Ziolkowskis entkam, zeichnete erfolgreich die letzten Momente von Dart auf.

Weitere Missionen sind in Planung. Die jährlichen Budgets schwanken, aber die Nasa finanziert kleine Satelliten weiterhin mit rund 100 Millionen US-Dollar. Zu den finanzierten Projekten gehört Lunar Trailblazer, eine SIMPLEx-Mission zur Kartierung von Wasser auf dem Mond. Sie soll 2024 beginnen. Andere Länder planen eigene Projekte. So hat die Europäische Weltraumorganisation Esa 2024 Hera gestartet, als Nachfolger der Dart-Mission. Sie hat zwei CubeSats an Bord, um die Zusammensetzung und Struktur des Asteroiden zu untersuchen – genau das, was bei einem Killer-Asteroiden im Anflug auf die Erde notwendig wäre. Solche Missionen sind noch weit entfernt von der Vision von Satellitenschwärmen, die Saturnringe oder das Eis des Saturnmondes Enceladus untersuchen. Aber sie sind ein Anfang.