Post-Social-Media: Die Rückkehr zum „Social Networking“

(Foto: Shutterstock)

Meine vor einigen Monaten publizierte persönliche Abrechnung mit Social Media sowie eine zum gleichen Thema aufgenommene t3n-Podcast-Episode stießen auf viel Resonanz. Auch wenn nicht jede(r) meine kritische Haltung teilt, beschäftigt die Frage nach der persönlichen und gesellschaftlichen Bedeutung sozialer Medien sowie nach ihren mittel- bis langfristigen Konsequenzen für Politik, Miteinander und das eigene Wohlbefinden augenscheinlich viele.

In unserem Podcast-Gespräch betonte Luca Caracciolo, Chefredakteur des t3n-Printmagazins, dass er dank sozialer Medien unglaublich viele interessante Leute kennengelernt habe. Deshalb falle seine Social-Media-Bilanz unterm Strich trotz berechtigter Kritik auch 2017 noch immer positiv aus. Diesem Argument kann ich trotz einer anderen Gesamtbewertung nicht widersprechen: Auch ich schätze soziale Medien ungemein für die sich eröffnenden Möglichkeiten, um mit Gleichgesinnten, neue Perspektiven aufzeigenden Andersdenkenden oder künftigen Geschäftspartnern in Kontakt zu kommen; oder um ganz einfach Freundschaften zu schließen.

Wie „Social Media“ entstand

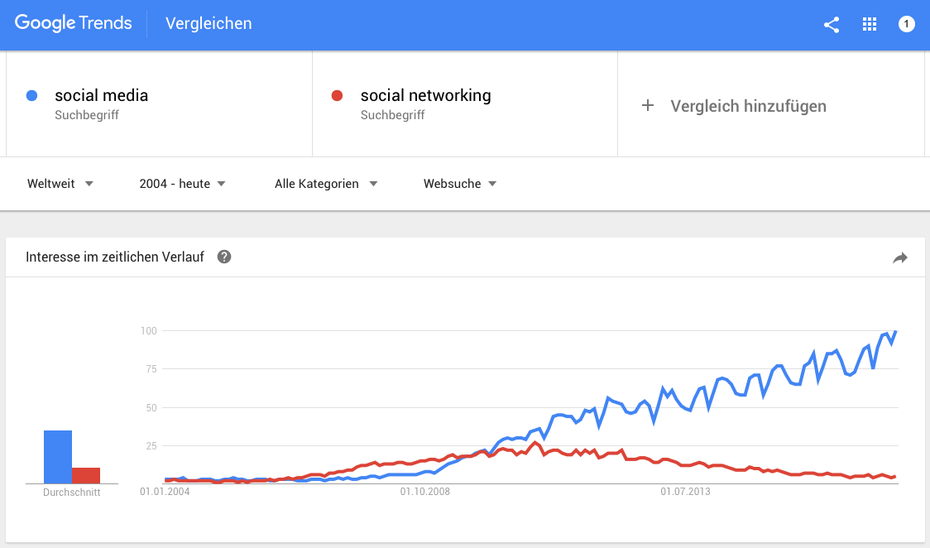

Der Austausch mit Luca verdeutlichte eines: Networking und Medienkonsum finden zwar in derselben digitalen Umgebung und häufig in einem verwandten Kontext statt, sind aber im Kern unterschiedliche Aktivitäten. Beim Netzwerken stehen Menschen im Vordergrund. Beim Medienkonsum Inhalte und erst sekundär Personen. In den frühen Jahren des Web 2.0 ging es fast ausschließlich um das Knüpfen von Kontakten sowie später um das Vernetzen mit „Offline”-Bekannten im Web. Der Begriff „Social Media“ existierte anfänglich gar nicht. Man sprach von „Communities“, später vermehrt von „Social Networking“. Onlinedienste à la Myspace, StudiVZ, Lokalisten und zunächst auch Facebook waren nicht „Social-Media“-Plattformen, sondern „soziale Netzwerke“.

Der Vergleich zeigt: Der Begriff „Social Media“ wurde mit den Jahren beliebter. (Screenshot: Google Trends)

Doch nach der Ausbreitung des 2006 von Facebook entwickelten Newsfeed-Prinzips, das in einer Variation auch von Twitter für die Timeline sowie von vielen anderen Diensten adaptiert wurde, und nach dem breiten kommerziellen und gesellschaftlichen Durchbruch derartiger Angebote, bürgerte sich die Bezeichnung „Social Media“ ein. Nicht länger stand das etwas trivial anmutende und aus Sicht der Plattformbetreiber schlecht zu monetarisierende Vernetzen im Zentrum, sondern das „gemeinschaftliche“ Konsumieren, Kommentieren und Verbreiten von Informationen innerhalb der Netzwerke. Damit nahm eine Entwicklung ihren Lauf, die schließlich in den Zuständen gipfelte, die ich in meiner Kolumne vom Januar monierte.

Wer wie ich hart mit der heutigen Social-Media-Landschaft ins Gericht geht, gleichzeitig aber nicht der Vernetzung mit anderen abschwören möchte, muss im ersten Schritt aufhören, die Begriffe „Social Media“ und „Social Networking“ substituierend zu verwenden. Die begriffliche Distinktion allein genügt zwar nicht, um die beiden Formen konzeptionell voneinander zumindest ein Stück weit zu lösen, aber mit der Sprache beginnt es.

Schwierige begriffliche Abgrenzung

Dass genaue begriffliche Abgrenzungen schwierig sind, zeigen jüngste Äußerungen von Pavel Durov, einst Gründer des russischen Facebook-Klons VK und heute Chef des Messaging-Anbieters Telegram. Bloomberg zitiert Durov mit folgenden Worten:

„Everyone a person needs has long been on messengers. It’s pointless and time-consuming to maintain increasingly obsolete friend lists on public networks. Reading other people’s news is brain clutter. To clear out room for the new, one shouldn’t fear getting rid of old baggage.“

Zuvor hatte sich der russische Internetunternehmer bei seinem einstigen „Baby“ VK, über das er heute keine Kontrolle mehr hat, aller seiner Kontakte entledigt. Im Bloomberg-Text wird diese Entscheidung zum Anlass genommen, Social Networking selbst als Auslaufmodell zu deklarieren – überflügelt von Messaging. Doch Messaging-Apps sind auch soziale Netzwerke.

Wie bei VK oder bei Facebook sammeln Menschen in ihren Chat-Applikationen persönliche Kontakte – sei es per Kontaktimport aus ihren Smartphone-Adressbüchern oder mittels manueller Eingabe von Benutzernamen. Wie die Freundesliste bei Facebook repräsentieren die Kontaktlisten bei Whatsapp, Telegram, Signal oder Snapchat bestimmte Teile des Social Graphs der Nutzer. Typischerweise findet die Kommunikation bei derartigen Services zwischen zwei Personen oder innerhalb kleiner Gruppen statt, nicht mehr im One-to-many-Prinzip, das die Newsfeed-Ära dominierte.

Durov hat meines Erachtens nach Recht, wenn er die Funktion sozialer Medien als News-Schleudern anprangert und das Entledigen von altem Ballast propagiert. Social Networking ist damit allerdings nicht am Ende. Es verändert sich nur. Es findet eine natürliche Evolution statt. Nach Jahren des Exzesses erkennen mehr Nutzer, welche Elemente des digitalen Austauschs sie schätzen – etwa die Fähigkeit, lose und unverbindlich mit vielen Personen in Kontakt bleiben zu können – , und welche für sie eigentlich nur lästige, aber extrem hartnäckige Gewohnheiten darstellen.

Die Treiber der Veränderung

Auch wenn es in einer Welt, in der Facebooks Original-Netzwerk fast zwei Milliarden aktive Anwender vermeldet, nicht auf den ersten Blick deutlich wird: Über längere Zeiträume betrachtet verändern sich Nutzer-Gewohnheiten doch stärker, als es zunächst den Anschein macht. Der schleichende Wandel wird extern von kulturellen, politischen und demographischen Trends angetrieben, aber auch von innen heraus, durch konzeptionelle Weiterentwicklungen der Dienste selbst. Diese Weiterentwicklungen sind wiederum Reaktionen auf externe Veränderungen oder aber auf konkretisierte oder neu umrissene Geschäftsziele der Dienstebetreiber.

Das derzeit populäre Stories-Prinzip mit seinem Schwerpunkt auf eigenerstellten visuellen Inhalten führt zwangsläufig zu einer Abkehr von den bisher geltenden Gesetzmäßigkeiten und Dynamiken. Die Smartphone-Kamera entwickelt sich zum Input-Kanal für den Content, den Anwender über ihre bevorzugten Networking-Apps mit ausgewählten Personen teilen (das zumindest propagieren Snapchat und Facebook). Auf den kurzen Dopamin-Rausch optimierte Nachrichtenartikel ohne größeren informativen Nährwert, die User mit allen Kontakten auf einmal teilen, bekommen dadurch große Konkurrenz im Kampf um die Aufmerksamkeit. Qualitative Inhalte findet man stattdessen wieder verstärkt bei den Original-Quellen oder über kommerzielle beziehungsweise persönliche redaktionelle Kurationsangebote. Dass verschiedene Leitmedien Facebooks Instant-Articles-Angebot derzeit den Rücken kehren, ist Teil dieser Entwicklung.

Nase voll von Empörungs-Orgasmen

Gut, vielleicht ist das gezeichnete Bild auch eher Wunschdenken als Realität. Was sich aber mit Sicherheit sagen lässt: Social Media in der Form, wie es die letzten Jahre die Digital- und Netzwerklandschaft prägte, hat sich in vielerlei Hinsicht überlebt und genug Schaden angerichtet. Der Lernprozess der Nutzer schreitet voran. Nach Jahren der unermüdlichen Feedback-Loops und viralen Empörungs-Orgasmen wissen die meisten Anwender heute besser als je zuvor, welche Anwendungsmuster sie meiden müssen, um ihre Nerven zu schützen und ihre begrenzte Aufmerksamkeit klug zu verteilen. Doch egal, wie sich Bedürfnisse und Anwendungsmuster neuen Umständen und Präferenz anpassen: Die Lust darauf, mit anderen Menschen zu interagieren, bleibt bestehen – selbst bei den größten Kritikern des Status Quo. Und diese Interaktion wird auch in Zukunft rund um Inhalte stattfinden (müssen). Wie das aber erfolgt, um was für Content es sich handelt, mit wem Nutzer ihn teilen und welche Mechanismen die Distribution beeinflussen, dafür werden gerade neue Regeln geschrieben. Hoffentlich bessere als die, die zuletzt galten.

Weitere Kolumnen der Serie Weigerts World findet ihr hier. Ihr könnt die vom Autor täglich kuratierten News zur Netzwirtschaft abonnieren oder seinen wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit englischsprachigen Leseempfehlungen beziehen.