Fakten zur Mobilität: Warum Deutschland nicht vorankommt

Trotz guten Willens kommt die Verkehrswende hierzulande nicht voran. (Bild: dpa)

Wer die Veränderung der Mobilitätsgewohnheiten der Bundesbürger messen will, muss das Wort „Personenverkehrsaufwand“ kennen. Hierbei handelt es sich um das Produkt aus Personenzahl und zurückgelegter Wegstrecke. Die schlechte Nachricht ist, dass noch immer fast 80 Prozent ebendieses Personenverkehrsaufwands von Pkw und motorisierten Kleinrädern verursacht wird.

Der Schienenverkehr, den das Bundesvekehrsministerium unter Andreas Scheuer seit geraumer Zeit attraktiver machen will, kommt nur auf acht Prozent, der öffentliche Straßenpersonenverkehr auf 6,8 Prozent, und der Luftverkehr auf 5,6 Prozent.

Das Umweltbundesamt, das die Mobilität privater Haushalte genauer untersucht hat, stellt fest, dass sich die genannten Verkehrsarten in den vergangenen Jahren „sehr unterschiedlich entwickelt“ hätten.

Eisenbahnverkehr gewachsen

Der Eisenbahnverkehr sei zwischen 2010 und 2017 immerhin um 14,2 Prozent gewachsen. Dieser Anstieg sei vor allem dem Schienennahverkehr zuzurechnen, heißt es. Der Verkehrsaufwand im Bereich des Fernverkehrs habe hingegen nur leicht zugenommen. Der öffentliche Straßenpersonenverkehr ist zwischen 2010 und 2017 um 4,2 Prozent gestiegen, der motorisierte Individualverkehr ist trotz seines hohen Niveaus ebenfalls weiter angestiegen. Der Luftverkehr hingegen ist innerhalb dieser sieben Jahre um ganze 27,8 Prozent gestiegen. Das sei hauptsächlich auf das starke Wachstum des internationalen Flugverkehrs zurückzuführen, heißt es vom Umweltbundesamt.

Der Motorisierungsgrad habe in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen, schreibt die Behörde. Ausgehend vom Jahr 2000 hat sich die Kennzahl um etwa 12,8 Prozent erhöht. „Besonders umweltrelevant“ sei in den vergangenen Jahren der starke Zuwachs bei den Dieselfahrzeugen gewesen, sagt das Umweltbundesamt. Zwischen 2008 und 2017 sei die Zahl der Diesel-Pkw um über 50 Prozent gestiegen. 2017 sei fast jeder zweite neuzugelassene Personenkraftwagen ein Diesel gewesen, heißt es.

77,4 Prozent der privaten Haushalte hätten Anfang 2018 über mindestens einen Pkw gehabt, besagt die Statistik. Immerhin in jedem vierten Haushalt sind zwei oder mehr Autos vorhanden. Das Umweltbundesamt verweist darauf, dass ein hoher Motorisierungsgrad nicht zwangsläufig bedeute, dass alle Menschen sehr mobil seien und ihre Ziele gut erreichten. Umgekehrt erfordere Mobilität und Erreichbarkeit oftmals keinen hohen Motorisierungsgrad. So sei der Motorisierungsgrad in Städten allgemein niedriger, da dort Ziele auch gut zu Fuß, per Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Klimasünder Urlaubs- und Freizeitverkehr

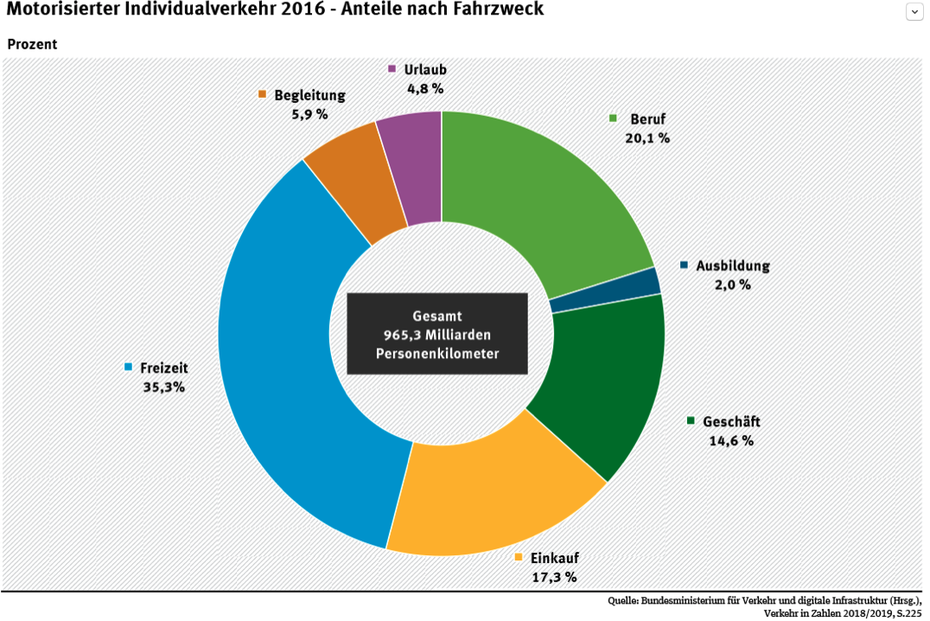

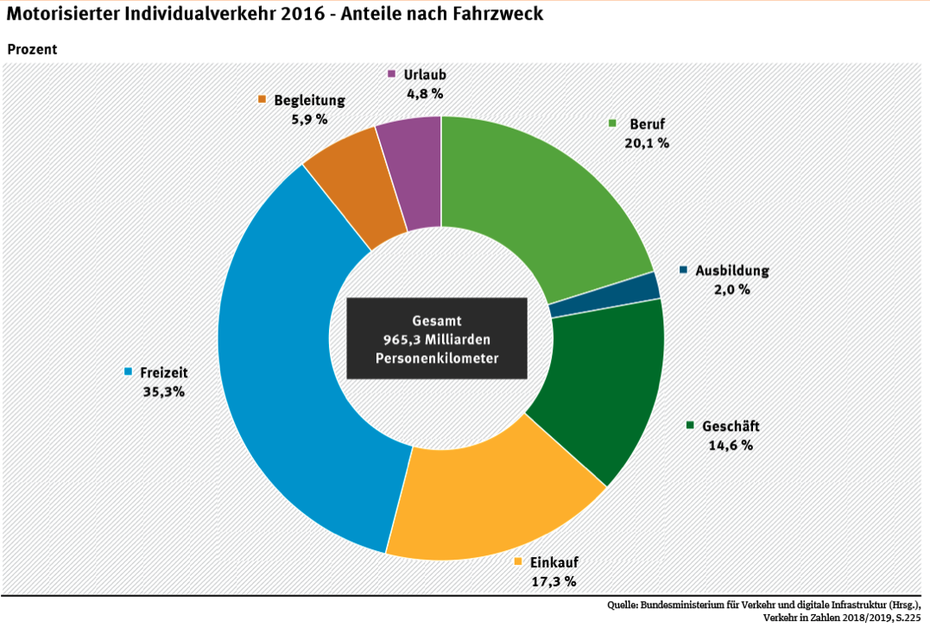

Der sogenannte Urlaubs- und Freizeitverkehr hat im Jahr 2016 mit 40,1 Prozent den größten Anteil am Verkehrsaufwand im motorisierten Individualverkehr (Personenkraftwagen und motorisierte Zweiräder gehabt). Dann ist mit 36,7 Prozent der sogenannte arbeitsbezogene Verkehr gefolgt, das heißt der Berufs- und Ausbildungs- sowie der Geschäftsverkehr.

Pkw und Motorrad sind im Jahr 2016 die beliebtesten Fortbewegungsmittel für Urlaub und Freizeit gewesen. Darauf folgen Eisenbahnverkehr, Luftverkehr und öffentlicher Straßenpersonenverkehr. Pkw- und Luftverkehr haben demnach einen hohen Stellenwert im Urlaubs- und Freizeitverkehr, sind aber auch die Verkehrsmittel mit den höchsten Treibhausgas-Emissionen pro Personenkilometer.

Motorisierter Individualverkehr. (Grafik: Bundesverkehrsministerium)

Die Fahrleistungen der privaten Haushalte mit Personenkraftwagen sind laut Umweltbundesamt von 2005 bis 2017 um 7,8 Prozent angestiegen. Interessant ist diesbezüglich, dass sich die Fahrleistungen bei Benzin-Pkw und Dieselfahrzeugen gegenläufig entwickelt haben. Bei den Benzinern seien die jährlichen Fahrleistungen um 15,2 Prozent gesunken, besagt die Statistik. Bei Dieselfahrzeuge hingegen haben sie um ganze 75,1 Prozent zugenommen. Das Umweltbundesamt vermutet, dass gerade die „Vielfahrenden“ aus Kostengründen auf Diesel-Pkw umgestiegen seien.

Fernverkehr: Flixbus toppt Bahn

Der Kraftstoffverbrauch der privaten Haushalte hat zwischen 2005 und 2017 nur um 1,1 Prozent abgenommen. Ausschlaggebend seien dabei der Rückgang des Durchschnittsverbrauchs je Kilometer und vor allem die Verschiebung des Pkw-Bestandes hin zu verbrauchsgünstigeren Dieselfahrzeugen, heißt es.

Dass unterschiedliche Verkehrsmittel unterschiedliche Energieverbräuche haben und demzufolge unterschiedliche Mengen an Treibhausgas-Emissionen verursachen, ist nichts Neues. Im Hinblick auf die Konkurrenz von Fernbus und Bahn ist allerdings interessant, dass je Personenkilometer im Fernverkehr 2017 die Reisebusse am wenigsten Treibhausgase verursacht haben.

Sie werden zum Beispiel bei Klassen- und Vereinsfahrten, oder eben als Fernlinienbusse eingesetzt. Im Eisenbahnfernverkehr, der zum größten Teil von der Deutschen Bahn organisiert wird, seien die Treibhausgas-Emissionen leicht höher als bei den Reisebussen gewesen, meldet das Umweltbundesamt.

ÖPNV-Fahrgastzahlen steigen

Mit großem Abstand folgen der Individualverkehr mit Personenkraftwagen (Pkw) und der Luftverkehr. Im Nahverkehr hätten die Busse, Straßenbahnen und die Eisenbahn sehr ähnliche Werte aufgewiesen, sagt die Statistik.

Für Umweltschützer erfreulich ist sicher die Tatsache, dass die Anzahl der Fahrgäste im öffentlichen Personenverkehr zunimmt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr 2017 um immerhin 0,6 Prozent gestiegen. Im Fernverkehr mit Eisenbahnen war ein Anstieg um 148,6 Millionen Reisende zu verzeichnen, das entspricht einem Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2017.

Motorisierter Individualverkehr. (Grafik: Bundesverkehrsministerium)

Der Linienfernverkehr mit Omnibussen, wie etwa solchen der Firma Flixbus, wächst nach der im Jahr 2013 vollzogenen Liberalisierung mittlerweile nicht mehr so schnell wie zuletzt. So lag die Zahl der Fahrgäste im Jahr 2018 bei etwa 23 Millionen und ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht um ein Prozent gestiegen.

2,4 Millionen nutzen Carsharing

Dass viele Deutsche nach wie vor offensichtlich gerne Auto fahren, tut auch dem Konzept Carsharing gut. Immerhin 30 Jahre nachdem das erste deutsche Carsharing-Angebot in Berlin 1988 an den Start gegangen ist, hat der Bundesverband Carsharing (BCS) zum Jahresbeginn 2019 in Deutschland insgesamt 2,4 Millionen Teilnehmende gezählt.

Laut Statistik entspricht das im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 16,6 Prozent. In Deutschland gibt es 181 Carsharing-Anbieter. Diese teilten sich in 176 stationsbasierte und fünf sogenannte Free-Floating-Anbieter auf, also solchen mit frei im Straßenraum verfügbaren Fahrzeugen. Bei stationsbasierten Angeboten sind 650.000 Teilnehmende registriert, das ist ein Plus von 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Teilnehmenden stehen 11.200 stationsbasierte Fahrzeuge zur Verfügung.

Bei stationsunabhängigen Anbietern sind es 1.810.000 Nutzende gewesen, was einem Plus von 15,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Jedes Carsharing-Fahrzeug ersetzt laut Statistik je nach örtlichen Verhältnissen zwischen drei und zehn Fahrzeuge. In dichtbesiedelten Innenstadtgebieten von Großstädten könne bei stationsbasierten Angeboten die Ersatzquote auch bei deutlich über zehn Fahrzeugen liegen, heißt es vom Umweltbundesamt. Die Zahl der Städte und Gemeinden mit einem stationsbasierten Carsharing-Angebot habe sich von 2017 auf 2018 von 677 auf 740 erhöht, heißt es. Stationsunabhängige Angebote waren in 18 Städten verfügbar.

Carsharing nicht immer umweltfreundlich

Die Umwelteffekte stationsgebundener Carsharing-Angebote seien bereits näher untersucht worden, heißt es von der Behörde. Die in den Carsharing-Flotten eingesetzten Fahrzeuge werden in der Regel nach drei bis vier Jahren ersetzt. Carsharing-Fahrzeuge emittieren pro gefahrenem Kilometer 16 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid als durchschnittliche private Neufahrzeuge in Deutschland, da sich in den Flotten überwiegend kleine und mittlere Fahrzeuge befinden.

Stationsgebundenes Carsharing bewirke eine Verminderung der Zahl der notwendigen privaten Fahrzeuge und führe zu einer für die Städte besonders wichtigen Entlastung des öffentlichen Verkehrsraumes, schreibt das Umweltbundesamt. Bei stationsunabhängigem Carsharing sehe es anders aus: In einer Studie des Öko-Instituts habe sich am Beispiel eines Anbieters gezeigt, dass sich in einigen Städten unter derzeitigen Rahmenbedingungen kurzfristig nicht automatisch ein Umweltvorteil einstelle. Nur dann, wenn Carsharing als „Mobilitätsbaustein“ sinnvoll mit dem ÖPNV und anderen Mobilitätsbausteinen wie etwa Bikesharing verknüpft sei, könnten nennenswerte Umweltentlastungen erzielt werden, heißt es vom Umweltbundesamt.

(E-)Fahrrad-Boom hält

Besonders erfreulich ist diesbezüglich wohl der Boom der Fahrräder. 2018 seien 4,18 Millionen Fahrräder und Elektro-Fahrräder in Deutschland verkauft worden, sagt die Statistik. Der Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes sei damit um 8,6 Prozent höher gewesen als im Vorjahr. Wie schon in den vorherigen Jahren habe der Absatz von Fahrrädern mit einem Elektro-Motor weiter zugenommen.

2018 seien es 980.000 verkaufte Einheiten und damit gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent mehr gewesen. Die Gründe für die Zunahme der E-Bikes seien vielfältig, heißt es vom Umweltbundesamt. Zum einen gebe es eine breite Palette an Designmodellen, zum anderen habe sich durch Weiterentwicklung die Antriebs- und Batterietechnik verbessert. Nach Schätzungen des Zweirad-Industrie-Verbandes umfasst der Fahrradbestand (Fahrräder und E-Bikes) in Deutschland insgesamt ca. 75,5 Millionen Fahrzeuge. Daran haben Elektro-Fahrräder einen Anteil von geschätzt 4,5 Mio. Einheiten.

Der Wegevergleich zeige, dass E-Räder im Stadtverkehr bis zu einer Entfernung von zehn Kilometern das schnellste Verkehrsmittel seien, heißt es vom Umweltbundesamt. Die Hälfte aller Autofahrten sei jedoch sogar kürzer als fünf Kilometer. Hieraus ergebe sich ein „enormes Verlagerungspotenzial von Pkw-Fahrten auf das Fahrrad oder das E-Fahrrad“.