Data-Layer: Was sich hinter dem neuen Paradigma in der Systemarchitektur verbirgt

(Bild: NicoElNino / shutterstock)

Üblicherweise gilt das als Vorteil, doch stimmt das auch in diesem Fall? Die zahlreichen gescheiterten ERP-Projekte sprechen dagegen. Viele Unternehmen haben mit ERP-Systemen schlechte Erfahrungen gemacht. Die Kosten laufen aus dem Ruder, die Abhängigkeit von einem Anbieter steigt und Customization führt zu nicht beherrschbarer Überkomplexität.

Zudem sorgen fehlende oder unzureichende Schnittstellen für Kopfschmerzen bei den IT-Teams. Damit vorhandene Anwendungen weiterlaufen, müssen Unternehmen oft mit Workarounds improvisierte Datenflüsse aufbauen. Und sobald ein System erneuert wird, beginnt der wilde Ritt von Neuem.

ERP-Systeme bremsen die Innovation

Der Elefant im Raum: ERP-Anwendungen sind in vielen Unternehmen eine kräftige Bremse für Innovation und Dynamik. Der Integrationsaufwand ist hoch, viele Prozesse müssen an das System angepasst werden. Das führt häufig zu einer fatalen Selbstbeschränkung: Das ERP-System bestimmt, welche Prozesse überhaupt möglich sind. Letztlich leidet dadurch die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, gerade weil das ERP Ressourcen abzieht und Initiativen erdrückt – denn „das kann unser System nicht“.

Hinzu kommen zahlreiche technische Einschränkungen mit Bremswirkung im betrieblichen Alltag. So werden beispielsweise oft die Produktdaten für den Onlineshop aus dem ERP entnommen. Aus technischer Perspektive ist das eine schlechte Lösung, denn ERP-Systeme haben keine leistungsoptimierten Datenbanken. Es liegt also nahe, die Produktdaten in einem schnellen Datenbanksystem zu speichern.

Dabei reicht es jedoch nicht aus, lediglich das ERP als Kernsystem durch eine andere Anwendung zu ersetzen – etwa durch die im E-Commerce verbreiteten Systeme für Product-Information-Management (PIM). Eine mögliche Lösung muss für alle Branchen und Unternehmensgrößen generalisierbar und übertragbar sein. Hilfreich ist also nicht der Ersatz des ERP durch eine andere Anwendung, sondern eine Änderung in der Datenarchitektur.

Ein Data-Hub: Die Datendrehscheibe im Zentrum der IT

Wer sich die Datenflüsse in einem Unternehmen mit einem zentralen ERP anschaut, bemerkt sofort eines: Sie machen einen Umweg durch das ERP, es arbeitet (auch) als Datendrehscheibe. Diese Funktion erfüllt es aber nur sehr unzureichend. Deshalb ist es sinnvoll, das ERP wieder an den Rand zu rücken und auf die Kernaufgabe Ressourcenplanung zu begrenzen.

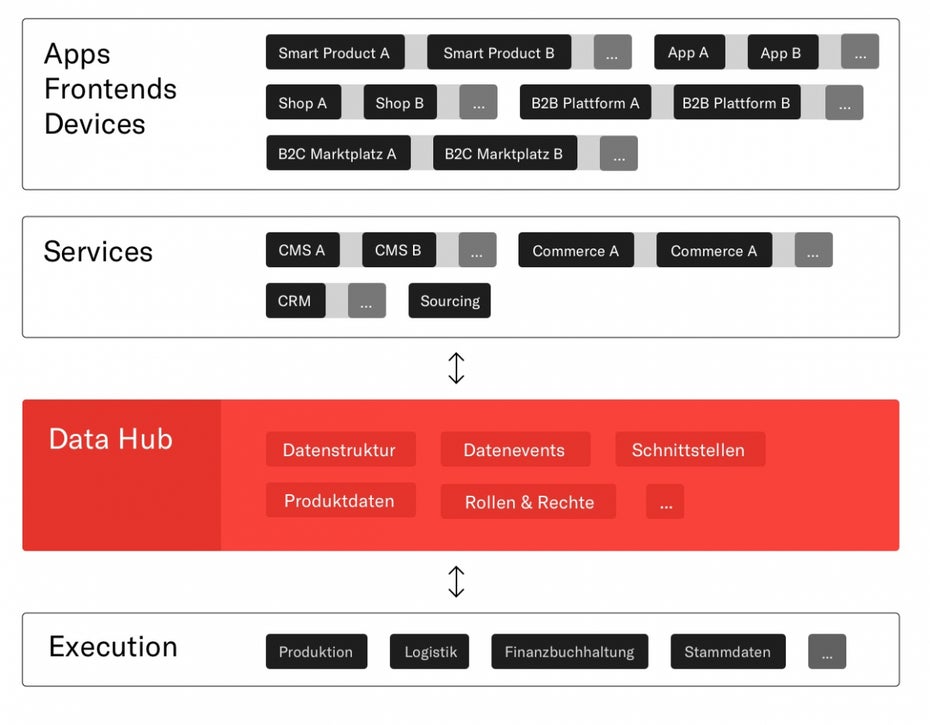

(Grafik: Christopher Möhle)

Ersetzt wird die bisherige ERP-Datendrehscheibe durch dafür optimierte Software in einem Data-Layer oder Data-Hub. In einer idealtypischen Architektur gibt es im Zentrum einen Hub, der alle im Unternehmen vorhandenen Daten über standardisierte Schnittstellen entgegennimmt oder anbietet. Ein solcher Hub besitzt im Unternehmen die Hoheit über alle Datenstrukturen inklusive Accountdaten und Zugriffsrechten.

Alle weiteren Systeme wie CRM, CMS, Onlineshops, ERP, MES, Finanzbuchhaltung oder die Warenwirtschaft müssen sich mit dem Hub verbinden und tauschen dann über die Hub-API Daten untereinander aus. Intern nutzt der Hub eine optimierte digitale Struktur, die unabhängig von den sonstigen Systemen ist. Dadurch kann er beliebige Daten speichern und sich mit anderen IT-Systemen verbinden.

Migration im laufenden Betrieb

Diese Unabhängigkeit erlaubt einen gleitenden Übergang in der Einführung eines solchen Data-Layers, die dadurch viel einfacher wird als bei zahlreichen anderen Lösungen. Im ersten Schritt wird der Data-Hub getrennt vom Rest der IT aufgebaut. Er ist dabei jedoch keine monolithische Anwendung, sondern besteht aus unterschiedlichen Bausteinen. So besteht er grundsätzlich aus einem leistungsstarken Datenbanksystem, einem Eventhandler und einem System für das API-Management.

Seine große Flexibilität zeigt sich auch darin, dass er nicht unbedingt alle Unternehmensdaten enthalten muss. Empfehlenswert ist es, vor allem jene Daten im Hub zu speichern, die oft und regelmäßig abgefragt werden und deshalb Leistung brauchen. Für alle anderen Daten benötigt der Hub lediglich die Information, wo sie sich befinden. Sinnvoll ist dabei, den gesamten Data-Layer in der Cloud aufzubauen. So kann er maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit bieten.

Einmal aufgebaut, kann der Hub unabhängig von anderen Anwendungen im Testbetrieb mit Spieldaten optimiert werden. Sobald er zufriedenstellend arbeitet, verbindet das Entwicklungsteam nach und nach alle Anwendungen damit. Während dieser Migrationsphase arbeiten alte und neue Architektur parallel. Hierdurch ist es möglich, den Data-Layer während des laufenden Betriebs im Unternehmen einzuziehen. Erst wenn das gesamte Migrationsprojekt abgeschlossen ist, wird die alte Infrastruktur abgeschaltet.

Einfache Integration neuer Anwendungen

Der Wechsel auf einen Data-Layer bringt Unternehmen einen wichtigen Vorteil für die Weiterentwicklung der IT: Einzelne Anwendungen lassen sich leichter austauschen, da sie nur in den Hub integriert sind. Dadurch werden Migrationsprojekte einfacher.

Ein Data-Hub vermeidet zudem einen Großteil der üblichen Integrationskosten. Im Normalfall muss eine neue Anwendung in vier oder fünf andere Lösungen integriert werden. So muss beispielsweise ein neuer Shop in den meisten Unternehmen in das ERP, das CRM, die Finanzbuchhaltung und den Payment-Provider integriert werden. Das dauert eine gewisse Zeit, hat hohe Kosten und ist von der Verfügbarkeit geeigneter Entwickler abhängig. Mit dem Data-Hub reduzieren sich die Integrationsaufwände und das damit zusammenhängende Risiko drastisch.

Als Fazit lässt sich festhalten: Ein eigenständiger Data-Layer bringt Unternehmen Kostenvorteile und höhere Effizienz der IT. Neue digitale Technologien sind schneller verfügbar und in die vorhandene IT-Landschaft integriert. Damit sind Unternehmen – nicht nur im E-Commerce – technisch für die Zukunft aufgestellt und können flexibler auf Änderungen, sowohl im Geschäftsmodell als auch bei neuen Technologien, reagieren.

Es sind jetzt keine Breaking News, dass man irgendwo einen Hub dazwischensetzt, der zwischen allen Systemen vermittelt. Ein bisschen mehr Praxis WIE und WOMIT man das macht, hätte dem Beitrag Substanz gegeben. So ist er nicht mehr als ein Advertorial für die Kollegen von Turbine Kreuzberg.