Besonders Frauen schätzen das Homeoffice-Modell und wünschen sich mehr als zwei Tage in Heimarbeit. (Foto: Undrey / Shutterstock)

Die Corona-Pandemie hat eine große und anhaltende Verbreitung von Homeoffice ausgelöst. Die Gründe und Folgen davon hat eine aktuelle Studie vom Ifo-Institut (Download) analysiert. Das 70 Seiten starke Werk betont, dass es in der modernen Geschichte bisher keine so einschneidende Veränderung der Arbeitsorganisation gegeben habe.

Die Verfasser:innen wollten klären, ob und wie sich die Heimarbeit dauerhaft etabliert. Sie fragten Angestellte in 27 Ländern, wie ihnen der Wandel gefällt und wie er ihre Präferenzen verändert hat. Auswirkungen auf die Familien, auf Produktivität und Innovationskraft sowie den Glücksindex der Städte waren weitere Schwerpunkte.

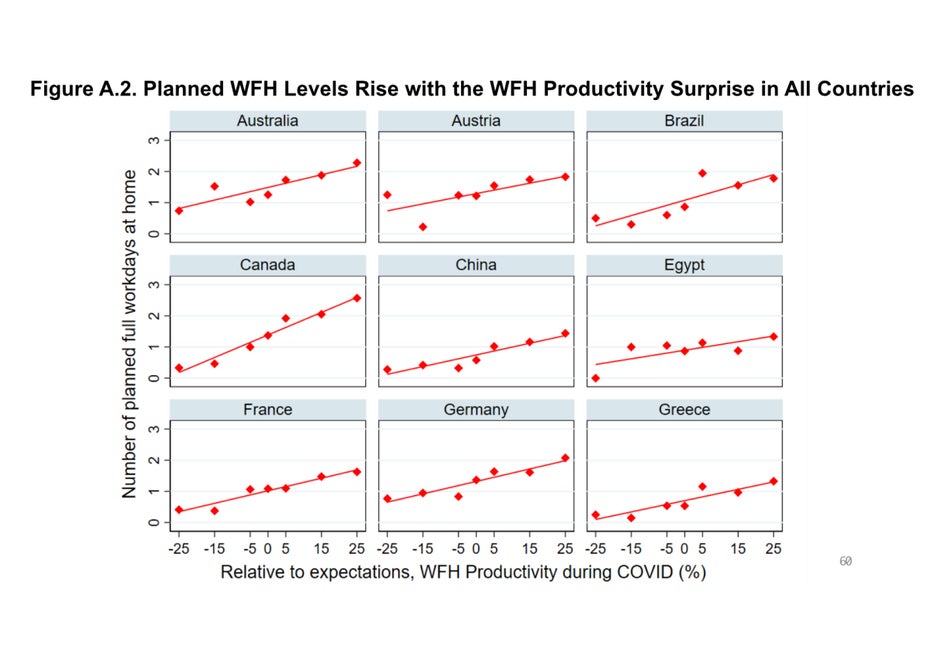

Die Produktivität im Homeoffice wuchs international immer über die Erwartungen hinaus. (Grafik: Ifo)

Ein Viertel würde kündigen, wenn Homeoffice wegfiele

Die Stichproben bei relativ gut ausgebildeten und technisch entsprechend ausgerüsteten Arbeitnehmer:innen ergaben einen globalen Mittelwert von 1,4 Tagen Homeoffice pro Woche. Dabei gab es starke nationale Unterschiede: Während es in Südkorea nur 0,5 Tage sind, arbeiten die Brit:innen zwei volle Tage pro Woche daheim. Tendenz steigend, wie Untersuchungen von Stellenausschreibungen ergaben.

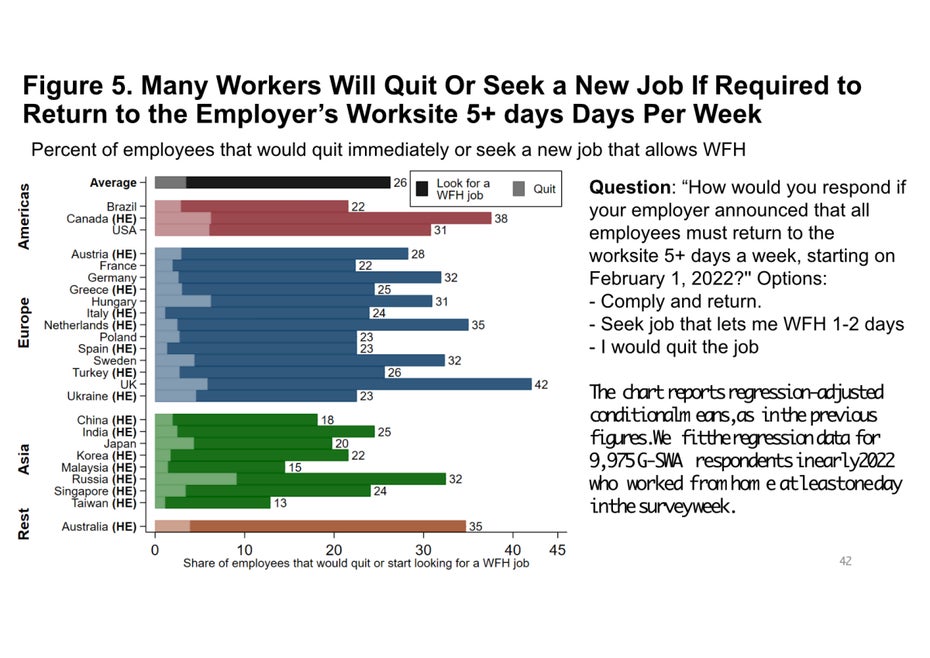

Fernarbeitspraktiken verstetigen sich, das zeigen auch die technologischen Anschaffungen der Unternehmen. Nicht zuletzt wünscht sich ein hoher Anteil der Arbeitnehmer:innen 1,1 bis 2,3 Tage Homeoffice. Ein Viertel würde kündigen und sich einen neuen Job suchen, fiele die Option auf Heimarbeit weg.

Auf der individuellen Ebene sind die niedrigeren Pendel-Zeiten der Hauptgrund, warum Angestellte Homeoffice nicht mehr missen möchten. In der Stichprobe betrug die durchschnittliche Pendel-Dauer 64 Minuten pro Tag, um zur Arbeit und zurückzukommen. In Indien und China sind es über 90 Minuten.

Frauen legen laut Studie mehr Wert auf Homeoffice als Männer. Der Unterschied steigt noch, wenn die Frauen Kinder im Alter unter 14 Jahren haben.

In Deutschland würde sich rund ein Drittel nach einem neuen Job umschauen, wenn das Homeoffice abgeschafft würde. (Grafik: Ifo)

Zunächst schlechte Kommunikation bei Remote-Work

Doch nicht nur Arbeitnehmer:innen bevorzugen zunehmend die Arbeit von zu Hause (Work from Home – WFH). Auch Manager:innen streben gemäß einer zitierten Umfrage von 2021 nach einem höheren WFH-Anteil.

Als Beispiel kommt CEO Jeremy Stoppelmann von Yelp zu Wort. Dort ergaben interne Untersuchungen, dass hohe Zufriedenheit und gute Produktivität die Folgen waren.

Eine andere Studie betrachtete die Kommunikation von Microsoft-Mitarbeiter:innen und zeigte Probleme auf. Die Ifo-Autor:innen betonen jedoch, das könnte an der überraschenden und erzwungenen Umstellung auf Fernarbeit gelegen haben.

Die Ifo-Forscher:innen weisen nach, dass viele Praktiken, die Ideen behindern, mit der Pandemie gefallen sind. Als Beispiel dienen Konferenzen, die strikt zugangsbeschränkt waren und in virtueller Form nun allen Wissenschaftler:innen zugänglich sind.

Insgesamt nehme der Spielraum für positive Entwicklungen im virtuellen Raum zu, allerdings gleichzeitig im physischen Raum ab. Wie sich die gegenläufigen Kräfte auf das Innovationstempo auswirken, sei nicht abschließend geklärt, es gäbe aber „gute Gründe für Optimismus“.

Homeoffice hat für Städte erst mal negative Auswirkungen

Für die Städte sehen die Verfasser:innen zunächst große Herausforderungen. Speziell die Städte, die auf hohe Verkehrsaufkommen und damit eine enorme Konzentration von kommerziellen Folgen ausgerichtet sind, schauen in die Röhre.

In den US-Metropolen machte der WFH-Anteil im Juni 2022 zum Beispiel 38 Prozent der vollbezahlten Arbeitstage aus. In der Bay-Area von San Francisco waren es sogar 45 Prozent. Diese Kund:innen fehlen in örtlichen Geschäften, Restaurants und Imbissen.

Außerdem nimmt die Stadtflucht zu – speziell von Familien mit kleinen Kindern. San Franciscos Bevölkerung im Alter von unter fünf Jahren schrumpfte etwa um 7,6 Prozent. Zunehmend stehen Gewerbeflächen in den Städten lange leer.

Die Abwanderungsbewegungen ergeben einen Steuerschock bei den Kommunen. Diese Abwärtsspiralen treten vor allem in Städten mit schlechten Schulen und hoher Kriminalität auf.

Die Studie betont jedoch, dass das ein speziell US-amerikanisches Problem darstellt, weil die öffentlichen Güter dort stärker dezentral in der Hand der Städte liegen. Auch sei die Konkurrenz zwischen den Kommunen und die Kriminalität höher.

Im Kern kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass die Schere zwischen „guten“ und „schlechten“ Städten größer wird. Sie schreiben: „Auf der hoffnungsvollen Seite verstärken sie die Anreize für Städte, einen attraktiven Mix aus Steuern und lokalen öffentlichen Gütern anzubieten.“