Ifo-Institut appelliert an Politik, den „Gender-Gründungs-Gap“ zu schließen

Der „Gender-Gründungs-Gap“ will sich einfach nicht schließen. (Foto: Shutterstock / fizkes)

Dass der Anteil der Frauen unter den Unternehmensgründer:innen in Deutschland seit jeher gering ist, zeigen Studien seit Jahren. Laut Deutschem Startup Monitor 2022 liegt er in Deutschland derzeit bei rund 20 Prozent. Ein neuer, vom Ifo-Institut veröffentlichter Aufsatz, zeigt nun auf, dass die Covid-Pandemie den bestehenden Gender-Gap bei Startup-Gründungen sogar noch vergrößert hat.

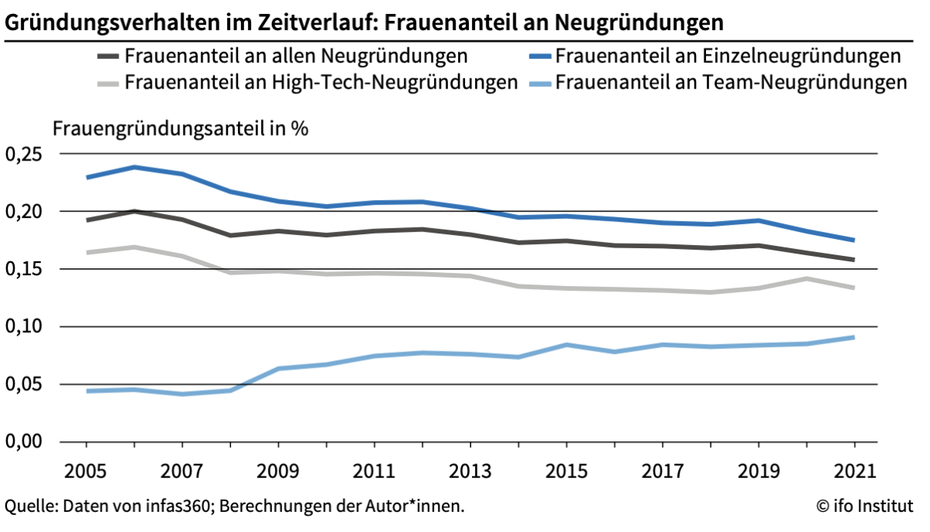

Der Aufsatz dokumentiert, wie sich dieser „Gender-Gründungs-Gap“ zwischen den Jahren 2005 und 2021 entwickelt hat und welche regionalen Unterschiede bestehen. Als Datenbasis wurden die Neueintragungen ins Handelsregister herangezogen. Dabei sei der Frauenanteil unter den Gründer:innen nicht nur niedrig, sondern bei den Einzelgründungen sogar rückläufig.

Frauenanteil an Neugründungen im Zeitverlauf. (Grafik: Ifo-Institut 2022)

Zwischen 2019 und 2021, den zwei Jahren, die stark von der Corona-Pandemie geprägt waren, sei der Frauenanteil für Einzelneugründungen deutlich um 1,2 Prozentpunkte gesunken. Lediglich der Frauenanteil an Teamneugründungen habe sich leicht erhöht.

Im innovationsstarken High-Tech-Sektor ist der Frauenanteil an Gründungen sogar noch niedriger als in den anderen Sektoren. Jedoch ist hier kein Absinken während der Corona-Pandemie zu beobachten.

Staatliche Förderung „mit überschaubarem Erfolg“

„Die Verwirklichung neuer Geschäftsideen und die Gründung neuer Unternehmen ist eine zentrale Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand. Die deutsche Bundesregierung versucht daher bereits seit vielen Jahren, Unternehmensneugründungen staatlich zu fördern – mit überschaubarem Erfolg“, schreiben die Autor:innen in ihrem Intro.

Woran liegt es also, dass sich so wenige Frauen für eine Unternehmensgründung entscheiden? Die Autor:innen vermuten als Gründe, dass Männern und Frauen verschiedene Präferenzen haben, und dass Frauen tendenziell risikoaverser seien als Männer.

„Zusätzlich erhalten Frauen weniger externe Finanzierung beim Gründen und lassen sich häufiger von Freunden und der Familie unterstützen“, schreiben die Autor:innen. Strittig sei, ob dieses Ergebnis durch die geringe Nachfrage – Frauen fordern weniger Risikokapital ein – oder das geringe Angebot – Frauen werden von Banken und Wagniskapitalgeber:innen diskriminiert – getrieben sei.

Als vierte mögliche Begründung führen die Autor:innen die andere Berufs- und Studienwahl von Frauen an. Denn noch immer seien Frauen in vielen Studiengängen mit hoher Gründungsquote unterpräsentiert, beispielsweise in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik.

Katalysator Corona-Pandemie

Mit Blick auf den Rückgang der Einzelgründungen während den Pandemiejahren schreiben die Autor:innen: Es „[…] ist davon auszugehen, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen vor allem Frauen mit Kindern stark belastet hat.“

Viele berufstätige Mütter hätten ihre Arbeitszeiten während der Pandemie deutlich reduzieren müssen, um ihre Kinder zu betreuen, oder die Erwerbstätigkeit ganz aufgeben müssen. Insbesondere Frauen mit Kleinkindern hatten während der Pandemie größere Schwierigkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Zusätzlich hätten selbständige Frauen während der Pandemie häufiger unter Angstsymptomen gelitten. Die Autor:innen schreiben: „Die durch die Pandemie ausgelösten Unsicherheiten gepaart mit dem zusätzlichen Druck durch gestiegene Sorgearbeit könnte zu einer geringeren mentalen Kapazität und damit einhergehenden Gründungsbereitschaft geführt haben.“

Frauen gründen meist in Großstädten

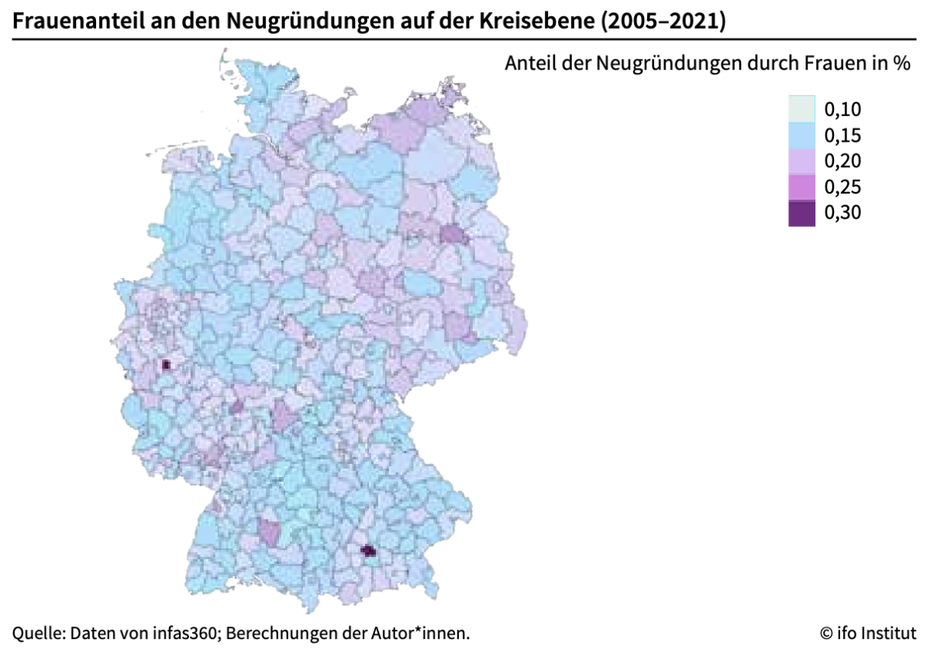

Laut der Ifo-Analyse gründen Frauen insbesondere in Großstädten. Spitzenreiter ist München mit einem Gründerinnen-Anteil von 32 Prozent, gefolgt von Bonn (31 Prozent), Frankfurt am Main (24 Prozent) und Berlin (23 Prozent).

Frauenanteil an den Neugründungen auf der Kreisebene (2005–2021). (Grafik: Ifo-Institut 2022)

Die niedrigsten Frauengründungsraten sind in ländlichen Gebieten in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen zu beobachten.

„Die Gründe, warum generell in Städten mehr gegründet wird, sind vielfältig“, schreiben die Autor:innen. Zum einen führe der Zugang zu einer Universität zu einem höheren Qualifikationsniveau und der Bildung von Humankapital, das einen positiven Einfluss auf das Unternehmertum habe.

Zum anderen spielten auch lokale Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Zugang zu einem Flughafen, und die lokale Politik, wie niedrige lokale Steuern, eine wichtige Rolle bei der Standortwahl.

Appell an die Politik

Als Fazit schreiben die Autor:innen: „Die Pandemie hat den ‚Gender-Gründungs-Gap‘ noch verstärkt. Der niedrige Frauenanteil von unter 20 Prozent und der abwärts gerichtete Trend weisen deutlich auf politischen Handlungsbedarf hin“.

Ein weiterer konsequenter Ausbau der Kinderbetreuung und der zukünftige Verzicht auf Schulschließungen seien zwei klar definierte Maßnahmen, mit der man Frauen die Gründung von Unternehmen erleichtern könnte.

Auch eine gezielte Förderung weiblicher Gründungen, wie in der neuen Startup-Strategie der Bundesregierung vorgesehen, könne dazu beitragen, den „Gender-Gründungs-Gap“ zu verringern. Dies würde nicht nur den Frauen selbst zugutekommen, sondern in Zeiten des demografischen Wandels der gesamten deutschen Volkswirtschaft wichtige Wachstumsimpulse geben.