Lost in Verwaltung: Das sind die größten Herausforderungen für deutsche Startups

DSM 2022: 90 Prozent der befragten Startups sehen den wichtigsten Hebel zur Stärkung des Gründungsstandortes Deutschland in der Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen. (Bild: Shutterstock/Gaudilab)

Bereits zum zehnten Mal in Folge zeigt der Deutsche Startup-Monitor (DSM), wie es um die Startup-Szene steht. Er wird jährlich vom Startup-Verband und von PwC Deutschland in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen erstellt. Für die Studie wurden 1.976 deutsche Startups befragt – laut DSM-Definition sind das innovative Unternehmen, die jünger sind als zehn Jahre und sich auf Wachstumskurs befinden.

Laut DSM ist eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr die gestiegene Unsicherheit ob der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage, wodurch sich das Startup-Geschäftsklima spürbar abgekühlt habe.

Dennoch ist im Vergleich zum Coronajahr 2020 die Stimmung in den Startups deutlich positiver und, auch mit Blick auf die Gesamtwirtschaft, optimistischer.

Startups: Fachkräftemangel verschärft sich

Als Challenge betrachten rund ein Drittel der Startups den sich verschärfenden Fachkräftemangel. Geeignetes Personal zu finden ist für mittlerweile 34,5 Prozent der Startups eine zentrale Herausforderung. 2021 waren es 26,6 Prozent, 2020 sogar nur 17,0 Prozent.

Im Schnitt planen die Befragten 9,2 Neueinstellungen pro Startup. Das zeigt, dass junge Unternehmen auch unter den aktuellen Bedingungen weiter wachsen wollen. Die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitenden pro Startup beträgt 18,4.

Erfolgsfaktor Mitarbeiterbeteiligung

Als Strategie gegen den Fachkräftemangel fordern 92 Prozent der Startups mit mehr als 25 Beschäftigten vom Gesetzgeber attraktivere Regelungen für Mitarbeiterbeteiligungen. Damit rückt das Thema Mitarbeiterbeteiligung für größere Startups in der Prioritätenliste auf Platz eins.

„Mitarbeiterbeteiligungen sind für Startups entscheidend, um Top-Talente zu gewinnen. Die deutschen Regelungen sind international nicht konkurrenzfähig und müssen vereinfacht werden. Christian Lindner hat die Chance, das mit dem angekündigten Zukunftsfinanzierungsgesetz umzusetzen“, so Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Startup-Verbands.

46 Prozent Green Economy

Als positives Signal ist die Hands-on-Mentalität vieler Startups in Anbetracht der jüngst gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten zu betrachten.

Mit der Entwicklung innovativer Technologien im Bereich Energie und Nachhaltigkeit wollen 46 Prozent einen gezielten Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten und begreifen sich als Teil der Green Economy (2021 waren es noch 43 Prozent). Wo viele etablierte Unternehmen Probleme sehen, sehen Startups Chancen.

Dabei verbinden viele Startups ökologische Nachhaltigkeit und Wachstum: 61 Prozent verfolgen beide Ziele als wichtigen Teil ihrer Unternehmensstrategie und wollen so die ökologische Transformation in die Wirtschaft bringen.

Startups als Vorreiter

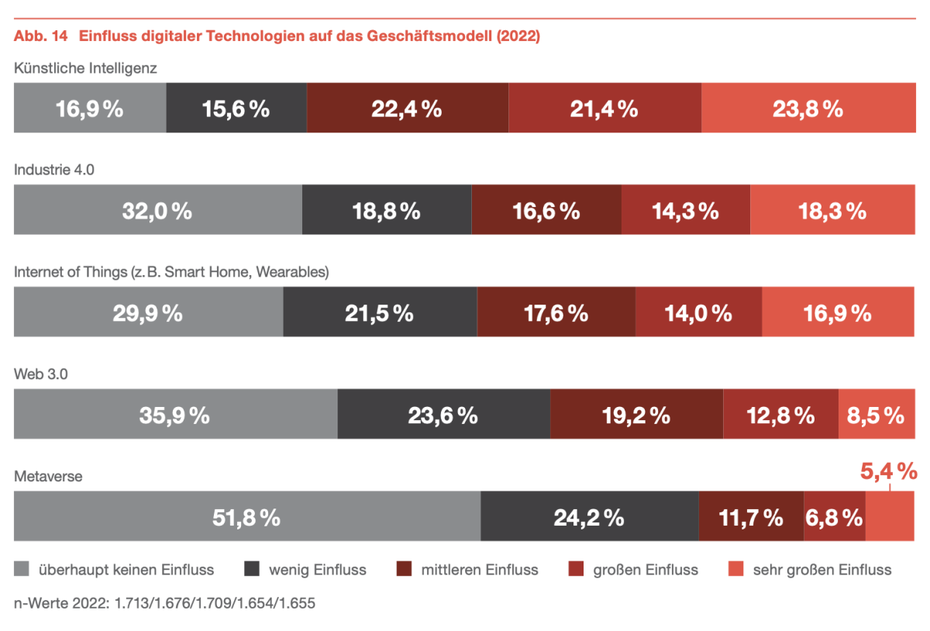

Nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit, sondern auch beim Einsatz digitaler Technologien haben Startups eine Vorreiterrolle. So spielt der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für fast jedes zweite Startup (45,2 Prozent) eine wichtige Rolle.

Einfluss digitaler Technologien auf das Geschäftsmodell. (Grafik: DSM 2022)

Relevant sind zudem die Themen Industrie 4.0 (32,6 Prozent) und Internet of Things (30,9 Prozent).

„Gründer:innen und ihre Startups prägen die Wirtschaft von morgen maßgeblich. Sie zeigen uns, dass wirtschaftliche Verantwortung und technologischer Fortschritt keine Widersprüche sind, sondern Hand in Hand gehen“, so Teubert.

Diversität bleibt Herausforderung

Erfreulich ist auch, dass der Anteil der Gründerinnen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Er liegt nun bei 20,3 Prozent. 2021 waren es 17,7 Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Wert nach wie vor gering.

Insbesondere das Thema der Vereinbarkeit bleibt als Herausforderung sichtbar: Während unter Gründern 61 Prozent angeben, mit der Vereinbarkeit von Gründung und Familie zufrieden zu sein, sind es unter Gründerinnen nur 51 Prozent.

Auf Ebene der Beschäftigten zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier liegt der Frauenanteil mit 36,6 Prozent zwar höher als der Anteil an Gründerinnen, aber ebenfalls noch unter dem Wert in der allgemeinen Erwerbsbevölkerung (46,8 Prozent, Destatis 2021). Im Vergleich zum Vorjahr gab es hier keine Verbesserung (2021: 37,5 Prozent).

Mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftemangel werden für Startups zudem internationale Arbeitsmärkte wichtiger: Aktuell stammen 28 Prozent der Beschäftigten in deutschen Startups aus dem Ausland.

„Diversität ist ein echter Wachstumsfaktor, dessen Potenzial wir nur mit vollem Effekt heben können, wenn wir bestehende Strukturen hinterfragen. Wenn wir Barrieren abbauen und Diversity fest in Unternehmensstrategien verankern, dann steigern wir nicht nur den Anteil der Gründerinnen, sondern generieren positiven Impact für das gesamte Startup-Ökosystem“, so Florian Nöll, Partner bei PwC Deutschland.

Fördermittel besonders in Frühphase wichtig

Um entsprechend skalieren zu können, sind die Finanzierungsbedingungen vor allem in der Frühphase entscheidend: Rund 68 Prozent der befragten DSM-Startups haben in den kommenden zwölf Monaten externen Kapitalbedarf – im Schnitt liegt dieser bei 3,1 Millionen Euro. Jedes vierte Startup hat einen Kapitalbedarf von zwei Millionen Euro oder mehr.

Nach staatlichen Fördermitteln bevorzugen die Gründer:innen dabei eine Finanzierung durch Business Angels (46 Prozent), gefolgt von Venture-Capital (44 Prozent) und strategischen Investor:innen (43 Prozent) – noch besteht aber gerade bei Venture-Capital eine deutliche Lücke zu den realisierten Investitionen (19 Prozent).

„Die Bedeutung des Startup-Ökosystems für den deutschen Arbeitsmarkt nimmt weiterhin kontinuierlich zu“, so Prof. Dr. Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen. „Entsprechend müssen wir darauf achten, dass eine drohende Rezession auf ein möglichst robustes Ökosystem trifft. Ein Erfolgsfaktor von Ökosystemen sind hierfür gute Finanzierungsbedingungen in einem eng verbundenen Startup- und Investmentsektor. Nur so verhindern wir, dass aus einem konjunkturellen Winter auch eine bedrohliche Eiszeit für unsere Startups wird“, sagt Kollmann.

Bitte keine Papiertiger mehr

Rund 90 Prozent der Befragten sehen den wichtigsten Hebel zur Stärkung des Gründungsstandortes Deutschland in der Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen. Gerade im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Deutschland aufholen muss.

Potenzial sehen die Startups auch beim Thema der öffentlichen Vergabe: Während 14,6 Prozent staatliche Aufträge für sich gewinnen konnten, fordern 76,1 Prozent, die Vergabe für Startups zugänglicher zu machen.

Im Vorwort des Deutschen Startup-Monitors verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz, die Rahmenbedingungen für Startups in Deutschland weiter zu verbessern. Dazu solle die Startup-Strategie der Regierung beitragen. „Mit ihr werden wir unter anderem die Finanzierung von Startups weiter stärken, die Fachkräftegewinnung erleichtern und Ausgründungen aus der Wissenschaft vereinfachen“, so Scholz.