Warum die Kaufprämie für Elektroautos so wichtig ist

Audi E-Tron Sportback. (Foto: Audi)

Am Dienstag fand unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein weiterer Autogipfel statt, auf dem Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die Zukunft der Autoindustrie berieten. Das wohl wichtigste Ergebnis der Gespräche zeichnete sich bereits im Vorfeld ab: Die höhere Kaufprämie für Elektroautos soll bis 2025 verlängert werden. Diese Entscheidung ist umstritten, da sie eine weitere Milliardenhilfe für die Autoindustrie darstellt. Allerdings ist sie notwendig, da eine grüne Verkehrswende ohne staatliche Förderung kaum Aussicht auf Erfolg hat.

Elektroauto-Kaufprämie zeigt Wirkung in vielen Bereichen

Bis Oktober 2020 wurden in Deutschland rund 121.500 vollelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind fast doppelt so viele, wie im gesamten Jahr 2019 (63.281 Neuzulassungen). Elektroautos boomen – und das liegt nicht nur daran, dass die Auswahl an verfügbaren Modellen deutlich größer geworden ist, sondern vor allem auch an der Kaufprämie.

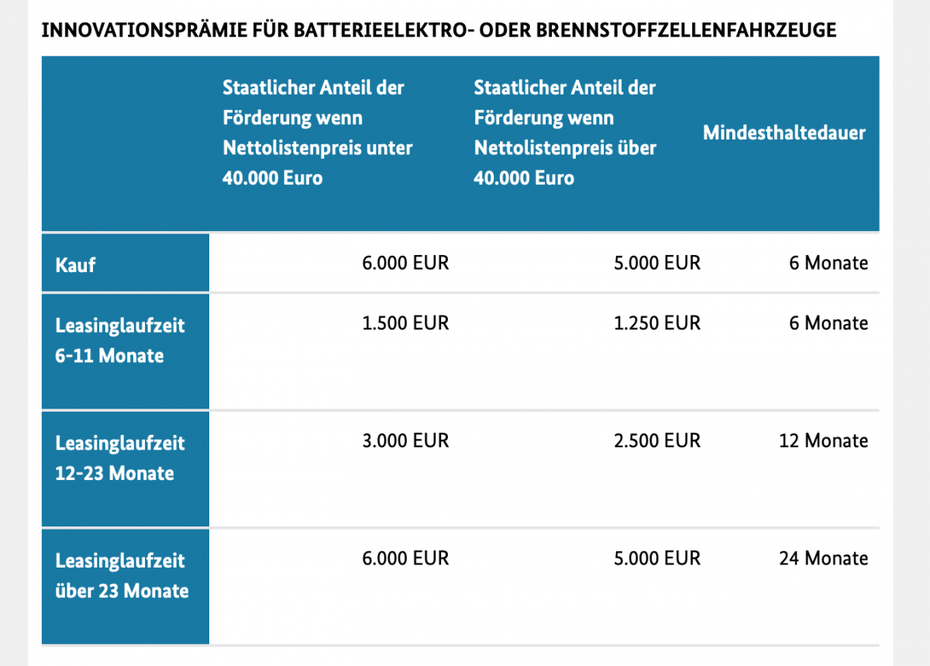

Bereits im November 2019 wurde beschlossen, den sogenannten Umweltbonus (maximal 6.000 Euro) bis Ende 2025 zu verlängern. Dieser darf nicht mit der Innovationsprämie (maximal 3.000 Euro) verwechselt werden, die Teil des Corona-Programms ist – und deren Verlängerung nun angekündigt wurde.

Eben diese insgesamt 9.000 Euro machen Elektroautos für viele Menschen überhaupt erst interessant und erschwinglich. Es ist kein Geheimnis, dass die Skepsis gegenüber der Elektromobilität in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung groß ist. Und wenn dann das Elektroauto auch noch deutlich teurer als der Verbrenner ist, ziehen die meisten erst gar kein vollelektrisches Fahrzeug in Betracht. Nehmen wir beispielsweise den Peugeot 208: Als Benziner kostet die mittlere Ausstattungsvariante rund 21.000 Euro, als vollelektrische Version 31.000 Euro. Wer nicht aus idealistischen Gründen von der Elektromobilität überzeugt ist, wird ohne Kaufprämie immer zum Verbrenner greifen. Ähnlich verhält es sich bei der Entscheidung zwischen VW ID.3 und VW Golf.

Aber nicht nur Kleinwagen werden vom Staat bezuschusst, sondern auch Modelle wie der Mercedes EQC, der Audi E-Tron oder das Model 3 von Tesla. Zwar nicht mit 9.000 Euro, aber immerhin noch mit 7.500 Euro. Kritiker sprechen sprechen in diesem Zusammenhang gerne davon, dass Luxusautos mit Steuergeldern finanziert würden. Was sie dabei völlig übersehen: Um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es auch familien- und langstreckentaugliche Modelle. Und eben diese stehen in zwei bis drei Jahren zu günstigen Preisen dem privaten Gebrauchtwagenmarkt zur Verfügung, sobald die gewerblichen Leasingverträge auslaufen. Von daher ist es nicht nur vertretbar, sondern sogar sinnvoll, auch Fahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 65.000 Euro zu fördern. Alles darüber ist dann tatsächlich „Luxus“.

Zu guter Letzt wirkt sich die Kaufprämie aber auch positiv auf die Ladeinfrastruktur aus – und hilft dabei, ein Henne-Ei-Problem zu lösen. Denn je mehr Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sind, desto größer ist die Bereitschaft der Netzbetreiber und lokalen Energieversorger, in Ladestationen zu investieren. Eine bessere Ladeinfrastruktur bewegt wiederum mehr Menschen zum Umstieg auf ein Elektroauto, da sich die Frage „Wo kann ich mein Fahrzeug laden?“ dann nicht mehr stellt.

Die Kaufprämie für Elektroautos wird künftig in Abhängigkeit von der Haltedauer gestaffelt ausgezahlt. (Übersicht: BAFA)

Die Verlängerung der Innovationsprämie bis zum Jahr 2025 ist ein Bekenntnis der Politik zur Elektromobilität – und sorgt dafür, dass die nun beginnende Verkehrswende von Dauer ist. Automobilhersteller, Zulieferer, Energieversorger und auch die Verbraucher wissen jetzt, dass die Zukunft in der Elektromobilität liegt und der Verbrenner tatsächlich ausgedient hat.

Förderung für Plug-in-Hybride muss überdacht werden

So sinnvoll die Förderung für vollelektrische Fahrzeuge ist, so problematisch ist die Kaufprämie im Bereich der Plug-in-Hybriden. Zumindest in der jetzigen Form.

Plug-in-Hybride können als Übergangslösung durchaus sinnvoll sein, vor allem, wenn jemand ein größeres Auto benötigt und öfter mal längere Strecken fährt. In diesem Szenario legt man die Wege des täglichen Bedarfs (bis zu 50 Kilometer) vollelektrisch zurück und schaltet den Verbrenner nur zu, wenn man beispielsweise auf der Autobahn unterwegs ist. Die Realität sieht leider anders aus. Die Kaufprämie in Kombination mit den Steuervorteilen für Dienstwagen (0,5-Prozent-Regelung) hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Flotten auf Plug-in-Hybride umstellen, die absolute Mehrheit dieser Fahrzeuge aber nie ein Stromkabel zu Gesicht bekommt. Dadurch wird die Umweltbilanz sogar negativ, da Plug-in-Hybride ohne Zuschalten des Elektromotors (aufgrund des höheren Gewichts) sogar mehr Kraftstoff verbrauchen als reine Verbrenner.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die derzeit diskutierte Kürzung der Förderung in zwei Stufen ab 2022 greift zu kurz. Denkbar wäre etwa die Verpflichtung nach einem Jahr einen Nachweis erbringen zu müssen, dass der Plug-in-Hybrid mindestens zu 30 bis 40 Prozent elektrisch gefahren wird.

Auf diese Weise bestraft man nicht diejenigen, die ihren Plug-in-Hybrid tatsächlich täglich aufladen. Und ja, die gibt es.

Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren weiter an Fahrt aufnehmen wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es so schnell geht, wie es die Politik und Wirtschaft gerne hätten. Da machen einem die Verbraucher mit Sicherheit einen Strich durch die Rechnung.

– Luxusautos: Da werden die Menschen mit Sicherheit in Zukunft wenig Kompromisse eingehen. Dafür sind sie zu sehr an den bekannten Luxus gewöhnt. Deshalb sind große SUVs immer noch so stark gefragt. Und bevor Dienstwagen nach dem Leasing zur Verfügung stehen, müssen diese erstmal geleast werden. Welcher Dienstreisende legt schon gerne eine Stunde Ladepause ein, wenn er abends zu einer einigermaßen vernüftigen Zeit wieder zu Hause sein will. Da denkt jeder auch erst an sich selber.

– Henne-Ei-Problem: Wer leistet sich schon einen Wagen, der vor der Haustür verrostet bis dort irgendwann mal eine Ladesäule zur Verfügung gestellt wird. Praktisch ist das es derzeit kaum möglich, es sei denn man besitzt ein Eigenheim oder einen entsprechenden Stellplatz in einer Garage, sein Fahrzeug nachts zu laden. Überall sind die Straßen voll mit Autos, welche in Zukunft gelade werden müssen.

Es muss ein vernüftiges, nachvollziehbares und machbares Konzept für den Umschwung her. Dann sind die Verbraucher auch mit Sicherheit gewillt den Weg mitzugehen. Ich sehe zwar Ziele und einen Zeithorizont, aber an allem anderen hapert es doch ganz gehörig.

Vor allem fehlt ein wichtiger Baustein: die Förderung von L7e-Autos.

In etwa der Fahrzeugtyp, wie in Japan das Kei-Car. Besonders gut und sinnvoll vor allem für den Nahbereich und in der Stadt.

Die jetzige Förderung führt eher dazu, dass viele Familien sich statt einem Verbrenner-Zweitauto ein E-Zweitauto kaufen, das dann partiell genutzt wird, was ja immerhin auch nicht schlecht ist.

Mit den L7e-Autos haben die deutschen Hersteller bisher überhaupt nichts zu schaffen, auch wenn diverse Designschmieden bereits daran arbeiten. Dafür sind die Chinesen, weil deren Heimatmarkt mit derartigen Fahrzeugen bereits bestens bestückt sind, voll da. Selbst die Homologation auf den jeweiligen Zielmarkt funktioniert bereits.

Der Versuch, das Akku-Auto als rechnerische Lücke beim CO2-Ausstoß den europäischen Autofahrern schmackhaft zu machen, in dem man diese Sorte E-Auto als vollwertigen Ersatz für die Verbrenner suggeriert, wird kläglich scheitern, das ist bereits klar am Horizont absehbar.

Henne-Ei-Problem: Wirklich witzig, natürlich muss zuerst die Infrastruktur vorhanden sein. Warum sollte ich mir sonst ein E-Auto kaufen, da hilft auch die Prämie nichts. Aber wenn man es den Leuten kompliziert machen und davon abhalten möchte, dann macht es so wie hier in Deutschland. Am besten man hat auch verschiedene Ladesysteme. So wird das nicht funktionieren.

Warum werden beispielsweise nicht alle Autobahntankstellen aufgerüstet? Warum gibt es keine App mit der ihc mir dann einen Ladeslot buchen kann? Warum werden nicht mehr Parkhäuser ausgerüstet? usw.