Sound-Design für E-Autos: Nähmaschine oder Düsenjet

Dürfen nicht mucksmäuschenstill angerast kommen: Elektroautos. (Bild: Shutterstock)

Sie sind es gewöhnt, dass ihr Gefährt aufdringliche Geräusche absondert, wenn sie rückwärtsfahren. Beide – der 7,5-Tonner und das elektrische Golfcart – müssen per Gesetz Warntöne ausstoßen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das soll nachfolgende Verkehrsteilnehmer und vor allem Fußgänger darauf hinweisen, dass sich das Gefährt in Kürze anders verhält, als man es eigentlich vermutet. Es fährt eben rückwärts. Und es tut das in Umgebungen, wo viele Fußgänger unterwegs sind, etwa wenn der Lkw temporär in einer Fußgängerzone rangiert, weil Ware zu entladen ist. Und außerdem warnt das Fahrgeräusch davor, dass der Fahrer den rückwertigen Verkehrsraum vermutlich nicht so gut im Blick hat und daher Vorsicht geboten ist.

Es geht dem Gesetzgeber also vor allem darum, eine Diskrepanz zwischen Erwartung des einen und Verhalten des anderen Verkehrsteilnehmers aufzulösen, indem durch das Warngeräusch die Aufmerksamkeit beider geschärft wird.

Abgestumpfte Sinne

Genau das wird ab sofort auch für andere elektrisch betriebene Gefährte gelten, und zwar nicht nur im Rückwärtsgang, sondern bei jeder Fahrbewegung, solange sie langsamer ist als 20 (EU) oder 25 (USA) Stundenkilometer. Das neue Gesetz heißt Acoustic Vehicle Alerting Systems, kurz Avas. Elektrisch betriebene Fahrzeuge müssen ein künstliches Geräusch absondern, damit sie von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen werden.

Das klingt banal, ist es aber keineswegs. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir vor allem in ruhigen Umgebungen unseren Ohren weitgehend vertrauen können, wenn es darum geht, die Verkehrssituation zu erfassen oder eine Bedrohung zu erkennen. Denken wir nur an die Spielstraße im Wohngebiet oder einen Großparkplatz. „Das sind Situationen, in denen wir gelernt haben, das visuelle System nicht zu benötigen, um eine Gefahr zu erkennen“, sagte Angelo D’Angelico, Sound-Designer und Geräuschanalytiker aus Berlin. Er hat in Studien nachgewiesen, dass vor allem das Anfahren und Ausparken von Fahrzeugen in ruhigen Umgebungen Gefahr bedeuten kann, während bei der Überquerung einer vielbefahrenen Straße ein Alarmzustand herrscht, der den Fußgänger dazu bringt, mit allen Sinnen – auch den Augen – nach Gefahren zu fahnden.

D’Angelico hat noch eine weitere gravierende Gefahrensituation ausgemacht, nämlich die rückwärtige Annäherung eines „zu leisen“ Fahrzeugs. „Uns haben einige Speditionsfahrer von UPS und DHL erzählt, dass sie völlig erschreckt waren, dass der Fahrradfahrer unmittelbar von rechts nach links rüberschwenkt. Offensichtlich hat er das herannahende Fahrzeug gar nicht wahrgenommen.“ Die beiden Lieferdienste operieren bereits seit Jahren mit elektrischen Fahrzeugen.

Langsame Kunstgeräusche

Der Berliner hat seine Erkenntnisse schon vor sechs Jahren den Vereinten Nationen präsentiert und trägt dadurch großen Anteil an der aktuellen Gesetzgebung. Die sieht vor, dass die Fahrzeuge vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten Geräusche absondern. Werden sie nämlich schneller als besagte 25 Kilometer pro Stunde, dann genügen die mechanischen Geräusche von Fahrtwind und rollenden Reifen als Alarmsignal.

Aus Sicht der Sound-Designer stellt sich nun die Frage, ob man den synthetischen Sound nicht gleich dazu verwendet, um eine unverwechselbare Marke zu kreieren, Dann würde man freilich das Kunstgeräusch auch bis in höhere Geschwindigkeitsbereiche zumindest ergänzend einblenden, um ein harmonisches Konzept zu haben. Und theoretisch ist das machbar. Die Emissionsrichtlinien für E-Autos in puncto Lärm sind nämlich die gleichen wie die für Verbrennungsmotoren. Und das ist ziemlich absurd, meint Angelo D’Angelico, denn technisch betrachtet wäre eine Emissionsreduktion um etwa ein Drittel problemlos machbar und für die Lebensqualität in Ballungszentren durchaus wünschenswert.

Auch Hugo Fastl, einer der führenden deutschen Psychoakustiker von der TU München, findet es ziemlich unsinnig, mehr Lärm zu machen als verpflichtend gefordert: „Es ergibt durchaus Sinn, den synthetischen Sound auf diesen Bereich zu begrenzen. Man will ja nur so viel synthetischen Sound haben wie nötig“. Für Fastl ist vor allem die Art des Klangs von Bedeutung, die von einem Gefährt abgesondert wird Auch das hat unser Gehirn über Jahre gelernt: „Das Geräusch muss auf ein Fahrzeug schließen lassen. Der Mensch hat gelernt, dass die Tonhöhe ein Indikator für Geschwindigkeit ist. Wichtig ist, dass diese sich verändert, sobald die ‚Drehzahl‘ steigt. Das muss auch das synthetische Signal leisten.“

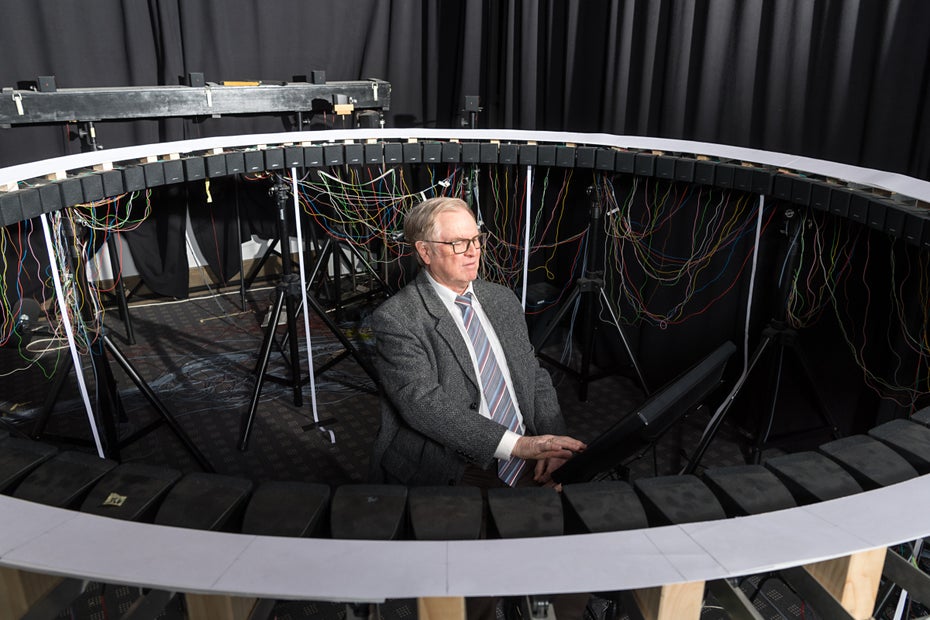

Der Psychoakustiker Hugo Fastl sucht die Verbindungen zwischen Klangmerkmalen und der menschlichen Wahrnehmung. (Foto: Hugo Fastl)

Das Orchester im Lautsprecher

Und was machen die Automobilhersteller aus dieser Vorgabe? Sie versuchen mit viel Hirnschmalz und Geld, Geräusche zu entwickeln, die unverwechselbar sind. Das gelingt aber nur bedingt. Die meisten Beispiele erinnern entfernt an startende Flugzeuge, deren Düsentriebwerk höher klingt, je mehr die Drehzahl steigt.

BMW hat sogar den Starkomponisten Hans Zimmer engagiert, um für eine Studie eine Art orchestralen Klang zu entwerfen. Im Demo-Video klingt das beeindruckend. Das hat aber nichts mit dem realen Leben zu tun: Das Geräusch begegnet dem Passanten eben nur sporadisch und nicht als wohltemperierte Klangfolge. Und die physikalische Dimension der Akustik setzt hier enge Grenzen: Jeder kennt den Dopplereffekt bei einem vorbeifahrenden Fahrzeug, das hupt, oder bei dem eine Sirene aktiv ist. Sobald das Fahrzeug die Ohren des Verkehrsteilnehmers passiert hat, fällt die Tonhöhe schlagartig ab. Und die Intensität dieses Effekts hängt vom Abstand des Hörenden zur Schallquelle ab. Das kann selbst Hans Zimmer nicht berechnen, ein „Fluch der Akustik“.

Die Studie BMW M Next hat einen Sound von Starkomponist Hans Zimmer bekommen. (Foto: BMW)

Auch Harley Davidson ist es bei seinem E-Motorrad Livewire nicht gelungen, auch nur annähernd etwas Kerniges zu entwerfen, was dem traditionellen Harley-Sound nahe kommt, obwohl man bei Harley auf ein synthetisches Soundmodul verzichtete. Professor Fastl nennt den entscheidenden Parameter „Rauigkeit“ und stellt fest, dass das durchaus auch bei synthetischen Klängen mit Sportlichkeit assoziiert wird. Also schon passend zu Porsche und Harley.

Da war das Harley-Marketing wohl etwas voreilig, denn genau die Geräuscharmut ist ein Sicherheitsproblem. (Bild: Harley Davidson)

Das Problem ist allerdings, dass die Hohlräume im Fahrzeug keinen Platz für einen Subwoofer bieten, der einen solchen Klang erzeugen könnte. Das Flugzeuggeräusch kann hingegen aus kleinen Lautsprechern generiert werden. Sound-Designer D’Angelico sieht hier auch eine komplette Branche auf dem Holzweg. Statt sich um durchgängige synthetische Klänge zu bemühen, sollte man ab 25 Stundenkilometern lieber mit den Wind- und Rollgeräuschen arbeiten und „natürliche“ Markensounds für die Produkte entwickeln. Und auch Hugo Fastl ist erstaunt darüber, dass sich die Hersteller hier gerade so viel Mühe geben und andere Alltagsgeräusche im Auto komplett übersehen, zum Beispiel das Blinkergeräusch. Das klingt in seinen Ohren in den meisten Autos billig.

Es wird spannend sein, zu hören, was den Fahrzeugherstellern in den nächsten Monaten zu diesem Thema einfällt. Eine Idee werden sie aber nicht weiterverfolgen, nämlich dass der Autobesitzer sein eigenes Fahrgeräusch customizen kann. „Der Gesetzgeber will hier keine Vielfalt“, sagt Fastl. Und das ist auch gut so: Ältere Leser mögen sich mit Grausen an die Mehrton-Hupen französischer und italienischer Fahrzeuge erinnern.

Wer einen eigenen Sound haben will, muss also auf die übliche Routine zurückgreifen: Fenster runter, Ellenbogen raus und Anlage aufgedreht.

P.S. Für Elektroroller gilt die Pflicht zum Warngeräusch nicht, auch wenn sie nur 25 Kilometer pro Stunde fahren und sich gerne in Bereichen bewegen, wo niemand mit einem Fahrzeug rechnet, nämlich auf dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone. „Ein geräuschloser Scooter auf dem Alexanderplatz ist absurd“, meint der Berliner Angelo D’Angelico.

Ebenfalls interessant: Livewire: Das erste Elektromotorrad von Harley Davidson ist ab 30.000 Dollar erhältlich

Wir erfinden also eine (fast) geräuschlose Technik, ein Segen für alle, die an einer Straße wohnen und machen die Technik per Gesetz wieder laut. Herr, schmeiß Hirn… Die Schildbürger sind uns um Längen vorraus. Es ist unglaublich, wie wir uns selbst lähmen, weil wir die Dummen schützen.

Von „laut“ ist da überhaupt nicht die Rede, sondern für hörbar. Lass dich doch nicht von der Flugzeugturbine oder Harley Davidson irritieren, von denen der Artikelautor schwadroniert.

Das man fahrende Fahrzeuge hört, ist bspw. auch für blinde Personen ziemlich wichtig. Hätte der Autor des Artikels auch wissen können, wenn er sich weniger mit Sounddesignern über Flugzeugturbinen und Harley-Geräusche unterhalten, sondern mal ein wenig nachgeforscht hätte, warum eine entsprechende EU – Verordnung eingeführt wird.

Googlen nach elektroautos sehbehinderte könnte einem die Augen öffnen, warum es lebenswichtig ist, dass fahrende Autos auch Geräusche von sich geben. Müssen auch gar nicht die Lautstärke einer Flugzeugturbine oder Harley Davidson haben, Sehbehinderte nutzen ihr Gehör in der Regel sehr gut. Nur muss dann eben auch bei langsamer Fahrt irgendwas zu hören sein – und eAutos hört man, wenn sie langsam fahren, schlichtweg gar nicht.

Und lauter wird es dadurch in Städten auch nicht. Wie gesagt, bei normal schneller Fahrt ist eh das Rollgeräusch des Reifens das dominierende Geräusch, was man in einer Großstadt auch nachts hört. Selbst wenn gar keine Autos in der näheren Umgebung fahren.

Als Ergänzung zu meiner anderen Antwort:

Das AVAS muss bis zu einer Geschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde ein 50 Dezibel lautes Geräusch von sich geben. Bei 20 Stundenkilometern sind mindestens 56 Dezibel vorgeschrieben und im Rückwärtsgang sind grundsätzlich 47 Dezibel vorgeschrieben.

Von: https://blindfuchs.de/alltag/97-elektroauto

Beschlossen wurde das im April 2014, und ist für alle Fahrzeuge gültig, die nach dem 01. Juli.2019 entwickelt werden und für alle Fahrzeuge die nach dem 01. Juli 2020 zugelassen werden. Ist also auch noch nicht mal eine Neuigkeit….

50 Dezibel entsprechen der Lautstärke leiser Radiomusik oder Vogelgezwitscher.

Insofern ist der Vergleich mit einer Harley Davidson oder einem Düsentriebwerk einfach nur lächerlich.

Grundsätzlich bin ich dabei, aber was ist die Alternative? Sicherheit ist schon das höhere Gut als Lärmschutz. Ein verpflichtendes Not-Stopp-System vielleicht. Wenn man Kinder hat und in einem Dorf wohnt, wo die Kids dauernd auf der Strasse spielen, sieht man das schon ambivalent.

Warum? Und ich meine das Ernst. Warum müssen E-Autos ein Geräusch entwickeln? E-Roller entwickeln teilweise keine Geräusche, Fahrräder entwickeln keine Geräusche. Selbst Straßenbahnen entwickeln keine oder kaum Motorgeräusche. Aber man hört sie trotzdem. Ich lese auch nicht täglich von Blinden, die von Fahrrädern oder Rollern überfahren werden. Wie überqueren die einen Fahrradweg. Und Kindern bringen wir schon von klein auf bei, wie sie sich an einer Straße zu verhalten haben. Und wie machen das eigentlich die ganzen Gehörlosen? Ich glaube wirklich nicht, dass wir diesen Gruppen mit künstlichen Fahrgeräuschen wirklich helfen. Man muss sich nur umgewöhnen, dass ist alles. Wir berauben uns aber allen der einmaligen Möglichkeit, unsere Umwelt etwas leiser zu gestalten. Und Lärm kann auf Dauer krank machen.