Starlink: Elon Musk, Jeff Bezos und der Wettlauf um Internet aus dem All

Jeff Bezos tüftelt an dem Projekt „Kuiper“, Elon Musk an „Starlink“. In diesem Wettlauf geht es aber weniger um die fortschrittlichste Technologie – sondern um die niedrigsten Kosten. (Grafik: mit dpa)

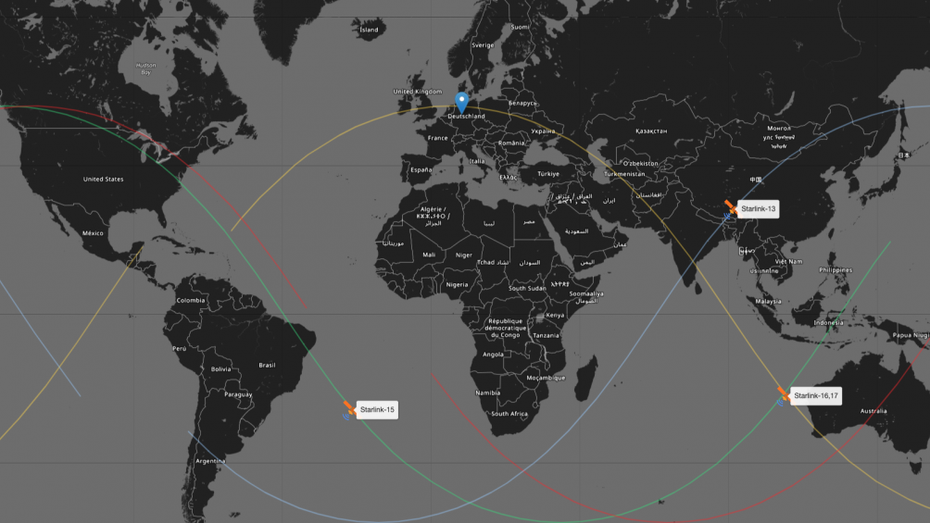

Dafür, dass schon mehr als 900 von Elon Musks Starlink-Satelliten in 550 Kilometern Höhe um die Erde kreisen, ist es gar nicht so einfach, sie zu entdecken. Über Berlin stehen die Chancen morgens am besten, wenn man kurz vor Sonnenaufgang nach Südosten schaut. Aber Berlin ist eine helle Großstadt. Es gibt ein Video aus Tübingen, in dem Starlink-Satelliten zu sehen sind, wie sie mit rund 27.000 Kilometern pro Stunde über den Himmel schießen, in der sogenannten Perlenkettenformation: In einer Reihe direkt hintereinander, wie Sterne, die Polonaise über den Nachthimmel fliegen.

Den Takt des Satellitentanzes gibt Elon Musk an. Sein Anteil von rund 20 Prozent am Elektroautobauer Tesla macht ihn zum reichsten Menschen der Welt (Stand Januar 2021). Er ist Gründer von SpaceX, dem einzigen privaten Unternehmen, das Nasa-Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegt. Mit Hyperloop – einem Luftkissenzug in einer Röhre – will Musk den Schienenverkehr von der Schiene lösen. Und mit Neuralink versucht er, eine direkte Verbindung zwischen Computer und Gehirn herzustellen.

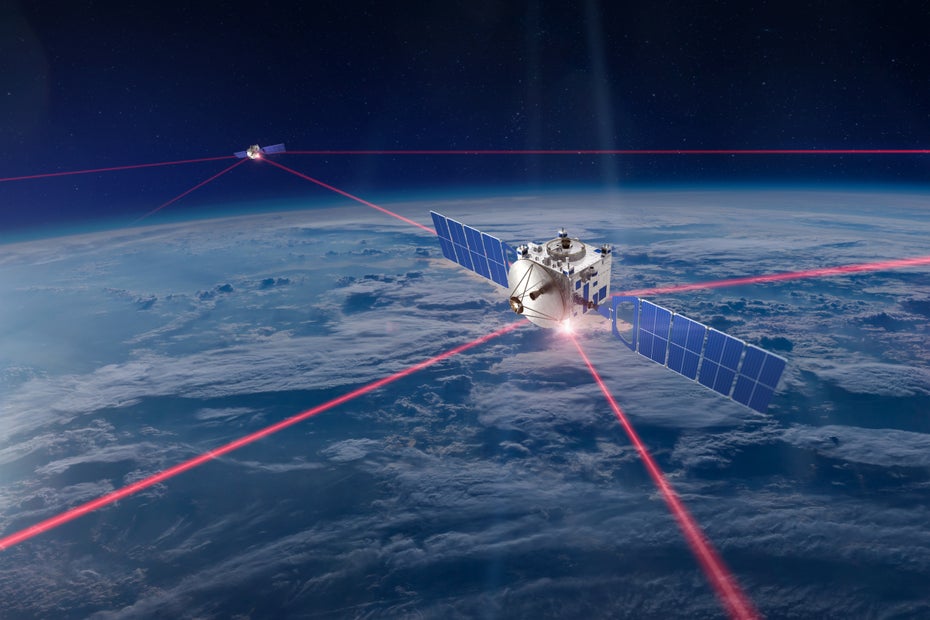

Aber Musks eigentlicher Lebenstraum ist noch größer – oder zumindest weiter weg: Musk will die erste Kolonie auf dem Mars bauen. Was er dafür braucht: Geld. Die Art von Geld, die bisher keines seiner Projekte abwirft. Tesla hat zwar im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein positives Jahresergebnis geschrieben – 721 Millionen US-Dollar Gewinn –, aber Musk braucht ein Unternehmen mit Milliardengewinnen, um seine Vision zu finanzieren. Diese Milliarden soll sein Netzwerk aus 11.943 Starlink-Satelliten abwerfen. Langfristig soll ihre Zahl auf 42.000 wachsen. Die Idee dahinter: Große Gebiete der Erde sind nicht oder schlecht an das Internet angeschlossen; Musk will diese Räume mit Satelliteninternet versorgen. Glasfaser und Kupferkabel zu legen, lohnt sich oft nur an Orten, wo Menschen dicht beieinander wohnen. Abseits der Ballungsräume, zum Beispiel auf dem Meer, in Sibirien oder Nord Idaho, sollen laut Musks Vision Menschen, Unternehmen, Flugzeuge und Schiffe ihre Daten mit einer Satellitenschüssel zu dem jeweils nächsten Satelliten senden. Dieser schickt sie per Laserstrahl weiter über eine Kette von anderen Satelliten zu einer Bodenstation.

An sich ist Satelliteninternet nichts Neues, aber es ist bisher so teuer, schwach und kompliziert, dass es keine Chance hat, eine Massenanwendung zu werden. Seit den 1990er Jahren sind Projekte wie Iridium, Teledesic, Leosat und Globalstar daran gescheitert. Aber Musk ist eben Musk. Und wie stehen seine Chancen? „Willst du, dass ich die erste Person bin, die sagt, dass Musk scheitern wird?“, fragt Chris Quilty, der Gründer des Raumfahrtanalysten Quilty Analytics, lachend am Telefon zurück.

1 von 6

Das neue Space-Race der Techbosse

Ob Musks Plan aufgeht, wird auch davon abhängen, ob er seinen Vorsprung in 550 Kilometern Höhe halten kann. Das Unternehmen Oneweb – mit Beteiligung der britischen Regierung – hat im Dezember 2019 Satelliten mit einer russischen Soyuz-Rakete ins All geschossen. 19 Satelliten von geplanten 48.000. Auch die EU erforscht in einer ersten Studie eine Satelliten-Megakonstellation – für rund 7,3 Milliarden Dollar. Aus China wollen drei Projekte mehrere Hundert Satelliten ins All schießen. Aber mit Amazons Jeff Bezos ist der Konkurrenzkampf persönlicher. Seit er und Musk sich 2004 für ein Abendessen getroffen haben, sticheln sie in Interviews und auf Twitter gegen das Space-Programm des jeweils anderen. Zeitweise soll es bei SpaceX sogar einen E-Mail-Filter für den Begriff Blue Origin gegeben haben, den Namen von Bezos Raumfahrtunternehmen. Jetzt baut auch Bezos an einem Internetsatellitenschwarm namens Kuiper.

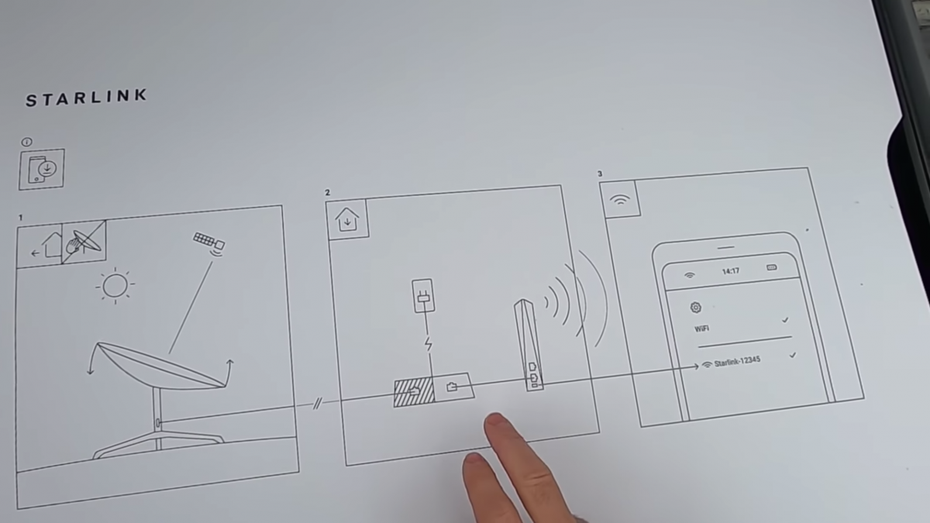

Aktuell ist Musk dem Unternehmen Oneweb, Bezos und den anderen um eine Betaversion voraus: Ein „Besser als Nichts“-Paket wurde schon an einige Kunden in Nordamerika für 499 Dollar Kaufpreis plus 99 Dollar monatliche Servicegebühr verschickt. Beta-Tester wie der Programmierer Brett Batie berichten von ihren Erfahrungen auf Youtube: Ausgeliefert wird Starlink als pizzagroße, weiße Satellitenschüssel mit einem WLAN-Router. Vor Baties Tür im nördlichen Idaho braucht die Starlink-Schüssel 15 Minuten, um sich zu einer Satellitenumlaufbahn auszurichten. Baties erster Speed-Test zeigt: Mit einem Download von 50 Megabit und einem Upload von zwölf Megabit pro Sekunde ist er mit Starlink in Nord Idaho ungefähr doppelt so schnell wie eine durchschnittliche Breitbandverbindung in Deutschland von 24,6 Megabit pro Sekunde. Laut einem Handelsregistereintrag gibt es auch schon eine Starlink Germany GmbH in Frankfurt am Main. Wann der Dienst tatsächlich in Deutschland an den Start geht, ist bisher allerdings noch unklar. Aber die Deutsche Telekom hat schon Interesse angemeldet: „Für mich ist das eine sehr ernst zu nehmende Technologie“, sagte Deutsche-Telekom-Chef Timotheus Höttges jüngst auf einer Konferenz.

Starlink soll die Cashcow werden, die Musk zum Mars bringt.

Musks Vorteil im neuen Wettlauf zum Satelliteninternet ist, dass er mit SpaceX die Raketenstartindustrie anführt. Im November hat eine seiner Raketen Nasa-Astronauten in einer Crew-Dragon-Kapsel namens Resilience zur Internationalen Raumstation geflogen. Die Kapsel ist dort jetzt angedockt. Die wiederverwendbaren Triebwerke sind – ohne Pilot – zurück zur Erde geflogen und auf einer schwimmenden Landestation im Atlantik gelandet. David Limp, der Chef des Kuiper-Projekts bei Amazon, könnte so ein Raketenstartunternehmen auch gut gebrauchen. Auf einer Weltraumkonferenz sagte er im Dezember 2020: „Wenn du jemanden da draußen kennst, der eine Rakete hat – ruf uns an!“

Mehr als 50 Jahre nach der Mondlandung 1969 ist damit ein neues Space-Race zwischen den zwei reichsten Männern der Welt ausgebrochen. Die sogenannten Big Four der Satellitenkommunikation – Intelsat, Eutelsat, SES und Iridium – schießen zwar seit Mitte der 1960er Jahre Satelliten ins All; aber bisher haben sie vor allem geostationäre Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Das sind große Satelliten mit möglichst hohem Datendurchsatz, die dann aus einer geostationären Umlaufbahn – circa 36.000 Kilometer über der Erde – zum Beispiel Fernsehübertragungen senden. Geo-Satelliten drehen sich mit der Erde mit und können so statisch über einem bestimmten Punkt stehen, wie ein 36.000 Kilometer hoher Telefonmast. Sie decken dadurch auch nur eine bestimmte Region der Erde ab – und sind der Grund, warum Menschen ihre Satellitenschüsseln mit einer fixierten Ausrichtung auf ihr Dach schrauben können.

Paradigmenwechsel: New Space

Zwischen den Geo-Satelliten der Big Four und den Satellitenschwärmen von SpaceX steht ein Paradigmenwechsel, der New Space genannt wird: Seit dem Wettlauf ins All der 1960er-Jahre kreiste die Raumfahrt vor allem um die Budgets, Konstruktionen und Missionen der staatlichen Raumfahrtbehörden Nasa, Esa oder Roskosmos. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Abklingen der Weltraumeuphorie des Space-Ages hatte dieses Modell der staatlich finanzierten Raumfahrt an Innovationskraft verloren. Anfang der 2000er-Jahre begannen junge Milliardäre wie Bezos und Musk, die Weltraumindustrie mit dem Geld und den Methoden des Silicon Valley aufzumischen, und gründeten Weltraumunternehmen wie Blue Origin und SpaceX. Die Raumfahrt wurde privatisiert. Und während die jüngsten Weltraummissionen der Nasa noch 775 Millionen Dollar kosteten, bietet Musks SpaceX jetzt Flüge für 62 Millionen Dollar an.

Wenn Musk scheitert, dann an den Kosten

Seit dem Paradigmenwechsel schaut die Industrie jetzt vor allem auf zwei Faktoren: Masse und Kosten. „Die Space-Industrie ist jetzt schon 400 Milliarden Dollar schwer und wächst in den nächsten zehn Jahren auf eine Billion“, schätzt Analyst Chris Quilty. „Satellitenkommunikation ist aktuell eine 22-Milliarden-pro-Jahr-Industrie“, erklärt er im Telefongespräch. „Erst danach kommen Erdbeobachtung, optische Bilder, Radarsatelliten, Spionagesatelliten.“ Die Raketenstartindustrie, angeführt von Musk, sieht Quilty als Katalysator der Branche.

Die Technologie- und Finanzanalysten von Trefis schätzen, dass SpaceX aktuell mit 15 Raketenstarts pro Jahr 1,2 Milliarden Dollar Umsatz machen könnte. Mit Starlink, so die Analysten, könnte Musk schon 2025 jährlich zehn Milliarden US-Dollar umsetzen. Die Banker von Morgan Stanley glauben, dass Satelliteninternet ein sogenannter „Winner takes most“-Markt wird – also, dass am Himmel nur Platz für einen großen Anbieter ist. Starlink, heißt es in einer Analyse der Bank von Oktober 2020, könnte im Jahr 2040 rund 364 Millionen Kunden haben und mit jedem Kunden monatlich 21 Dollar verdienen – damit monatlich insgesamt über sieben Milliarden Dollar. Starlink soll die Cashcow werden, die Musk zum Mars bringt. Wie eng Musks Projekte miteinander verknüpft sind, zeigt auch der Vertrag der aktuellen Starlink-Betaversion: Nutzer müssen dort schon jetzt unterschreiben, dass der Mars ein freier Planet ist.

Die Starlink-Satellitenschüssel ist leicht aufzubauen und richtet sich selbst zur nächsten Umlaufbahn aus. Die Strahlung zu den jeweiligen Satelliten wird elektrisch gesteuert. (Screenshot: Brett Batie)

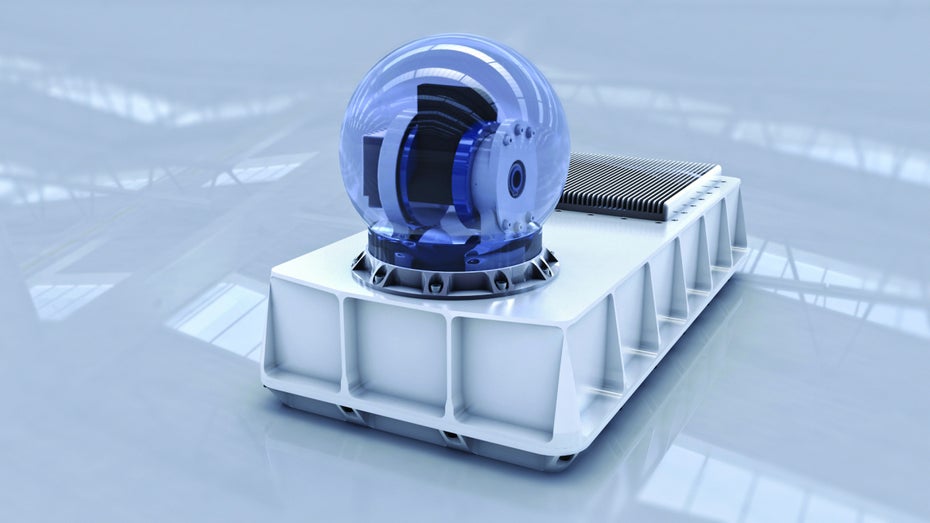

Mittelfristig geht es bei dem neuen Wettlauf im All weniger um die technische Machbarkeit – dass Starlink funktioniert, hat die Betaversion schon gezeigt. Es geht darum, die Kosten zu senken. Antennen und Satellitenschüsseln für die fixierten, geostationären Satelliten müssen nur einmal ausgerichtet werden. Sie sind aus Metall und lassen sich für 50 Dollar produzieren. Starlink-Satellitenschüsseln richten sich selbst grob aus – und müssen dann Dutzende Satelliten auf einmal verfolgen. Das funktioniert nur über elektronisch gelenkte Strahlung. 1.500 bis 2.000 Dollar, schätzt Quilty, kostet so eine Antenne mit elektronisch gesteuertem Strahl. Elon Musk verkauft sie an Beta-Tester für nur ein Drittel des Preises. „Für eine Weile werden sie mit jedem einzelnen Kunden Geld verlieren“, schätzt deshalb Quilty. „Aber das Gleiche hätte man auch mal über Tesla oder Amazon sagen können.“

Für Quilty steckt Starlink in einem Entwicklungsdilemma: „Der Schlüssel, um die Kosten bei Elektronik zu senken, sind hohe Volumen. Aber um hohe Volumen zu verkaufen, muss es günstig sein.“ Derweil ist Jeff Bezos Elon Musk auch bei den Kunden-Terminals dicht auf den Fersen: Im Dezember stellte Amazons Kuiper-Projekt eine eigene Satellitenschüssel vor, die nur 30 Zentimeter Durchmesser misst – und durch eine neue Bauweise besonders günstig in der Produktion werden soll.

Die Silicon-Valley-Konzerne könnten mit einem eigenen globalen Internet ihren weltweiten Vorsprung ausbauen.

Wie groß der Kuchen tatsächlich ist, von dem Musk, Bezos und die anderen Projekte ein Stück abhaben wollen, ist noch ungewiss. „Traditionell ist [Satelliteninternet] eine Technik des letzten Auswegs“, gibt Quilty zu bedenken. Die große Frage ist, ob Musk ein Spezialanbieter bleibt oder es schafft, aus Starlinks Internet ein Massenprodukt zu machen. „Man könnte sagen, das ist verrückt – Satelliten für DSL und Mobilfunk, aber in manchen Fällen wollen zum Beispiel multinationale Konzerne ihr ganzes, globales Büro in einem Netz haben“, erklärt er. „Das ist übrigens auch unsere These, warum Amazon ebenfalls eingestiegen ist.“

Viele der großen Tech-Konzerne versuchen, ihre Dienste mit eigenem Internet aus der Luft anzubieten. Aber es ist knifflig: Facebook arbeitet noch zusammen mit Airbus an internetstrahlenden Drohnen in 20 Kilometer Höhe; Google musste seinen Internetheißluftballon namens Projekt Loon wegen zu hoher Kosten wieder einstampfen.

Starlink gab im Oktober 2020 bekannt, mit der Microsoft Azure Cloud zusammenzuarbeiten. Über einen Service namens Azure Orbital sollen Nutzer dann direkt über Starlink oder den Konkurrenten SES auf die Azure Cloud zugreifen können. Microsoft will für Azure Orbital auch mobile Datenzentren in der Größe eines Containers bauen. Einige davon, so Microsoft, würden schon militärisch genutzt.

Die Silicon-Valley-Konzerne könnten mit einem eigenen globalen Internet ihren weltweiten Vorsprung ausbauen: Was würde es für Tesla bedeuten, wenn die Autos eine eigene, unabhängige Internetverbindung hätten, egal, wo sie sind? Amazon kontrolliert jetzt schon große Teile des Einzelhandels. Auf Amazons AWS-Servern laufen große Teile des Internets – und auch 80 Prozent der deutschen Dax-Unternehmen. Was würde es bedeuten, wenn Amazon seinen Kunden dazu auch eine eigene Internetverbindung anbieten würde? Die Milliardenunternehmen aus dem Silicon Valley könnten dann komplett eigene Lebenswelten schaffen: Mit Amazons Echo in Amazons Internet auf Amazon.com ein neues Amazon Fire Tablet für die Kinder kaufen. Auf so einem Markt könnten Konkurrenten ohne eigene Raketensparte einpacken – oder eben ihre Dienste über Amazon Web Services anbieten.

Im All sollen Daten per Laser weitergeschickt werden: Von Satellit zu Satellit – und dann wieder zur Erde. (Bild: Mynaric)

Hängt es letztlich an Lasertechnik aus Deutschland?

Per Funk, von Satellit zu Bodenstation, wird Starlink allerdings das Datenvolumen von Millionen Nutzern nicht stemmen können. SpaceX und auch Amazon geht es dabei nämlich nicht nur um Internet für Nutzer wie Brett Batie in Idaho, sondern auch um Industriekunden. Aber Musk hat bereits eine Lösung: Space-Laser. In Deutschland gibt es zwei Unternehmen, die bei dieser Art der Laser-Kommunikation an der Weltspitze mitspielen: Tesat aus Backnang bei Stuttgart und Mynaric aus der Nähe von München.

Die Laser von Tesat werden schon zur Kommunikation von den zwei Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-6 genutzt. „Die Waldbrände in Brasilien konnte man mit den Sentinel-Satelliten gut sehen – und dank der Laser können solche Bilder elf Minuten nach der Aufnahme in der EU ausgewertet werden“, erklärt Gerd Kochem vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. „Dass Laserkommunikation funktioniert, ist damit klar“, sagt er. Megakonstellationen mit Tausenden von Satelliten seien dabei natürlich ein anderer Maßstab. Aber auch da ist der „Knackpunkt eher, ob die geplanten Systeme sich kommerziell tragen“, betont er.

Die neue Internetarchitektur soll die alte Struktur mit Glasfaser, Kupferkabeln und Sendemasten „ergänzen, nicht ersetzen“, erklärt Sven Meyer-Brunswick in einem Zoom-Call. Er ist Chef des operativen Geschäfts bei Mynaric. Sein Zoom-Hintergrund ist eine Drohne mit rötlich leuchtenden Laserstrahlen. „Es macht keinen Sinn, Glasfaser in die letzten Ecken des Alpenvorlandes zu verlegen“, sagt er. „Milchkannen kann man besser mit Satelliten anbinden.“ Dabei gilt: je dichter geballt, desto mehr Glasfaser und 5G-Antennen; je weiter weg von Städten, desto mehr Satellit.

Ein Laser-Modul der Münchner Firma Mynaric. (Foto: Mynaric)

„Es geht um das Heben der wirtschaftlichen Potenziale, deswegen sind SpaceX und Amazon dabei“, ist Meyer-Brunswick überzeugt. „Auch in Turbinen fallen im Flug Terabyte von Daten an, die erst am Boden ausgelesen werden.“ Würde man diese Daten schon in der Luft auslesen, schätzt er, könnte man die Reparaturen und Wartungen schon vor der Landung vorbereiten.

Auch für die klassische Hochfinanz dürfte Starlink interessant werden: Dem Glasfaserkabelanbieter Hibernia Networks war es 2015 immerhin rund 300 Millionen Dollar wert, das schnellste Glasfaserkabel zwischen den USA und UK zu verlegen – dabei ist Hibernia nur 17 Millisekunden schneller als andere Glasfaserverbindungen zwischen den Kontinenten. Starlink könnte – nach Berechnungen von Real Engineering – noch einmal 22 Millisekunden schneller sein als Hibernia, und damit auch eine Premiumverbindung für die Millisekunden-Trader von New York und London anbieten.

Aktuell könnten Mynarics Laser aber noch nicht mit den Datenvolumen von Glasfaserkabeln mithalten: Gerade zehn Gigabit übertragen sie pro Sekunde. „Für einen Internet-Backbone wäre das noch zu wenig. Aber im Prinzip nutzen wir die gleiche Technik wie Glasfaserkabel – für mehr Geschwindigkeit müssen wir die Übertragungstechnik also nur adaptieren, nicht noch mal neu erforschen“, sagt Meyer-Brunswick. Sein Chef, Mynaric-CEO Bulent Altan, hat selbst zehn Jahre bei Elon Musks SpaceX gearbeitet. „Im New Space geht es nicht um Space, sondern um Business-Cases hier auf dem Boden“, sagt Meyer-Brunswick.