Bertolt Meyer: „Das ultimative Ziel des Transhumanismus ist die Unsterblichkeit“

Professor, DJ, Cyborg – Meyer forscht unter anderem dazu, wie bestimmte Labels die interpersonale Wahrnehmung beeinflussen. (Bild: Bertolt Meyer)

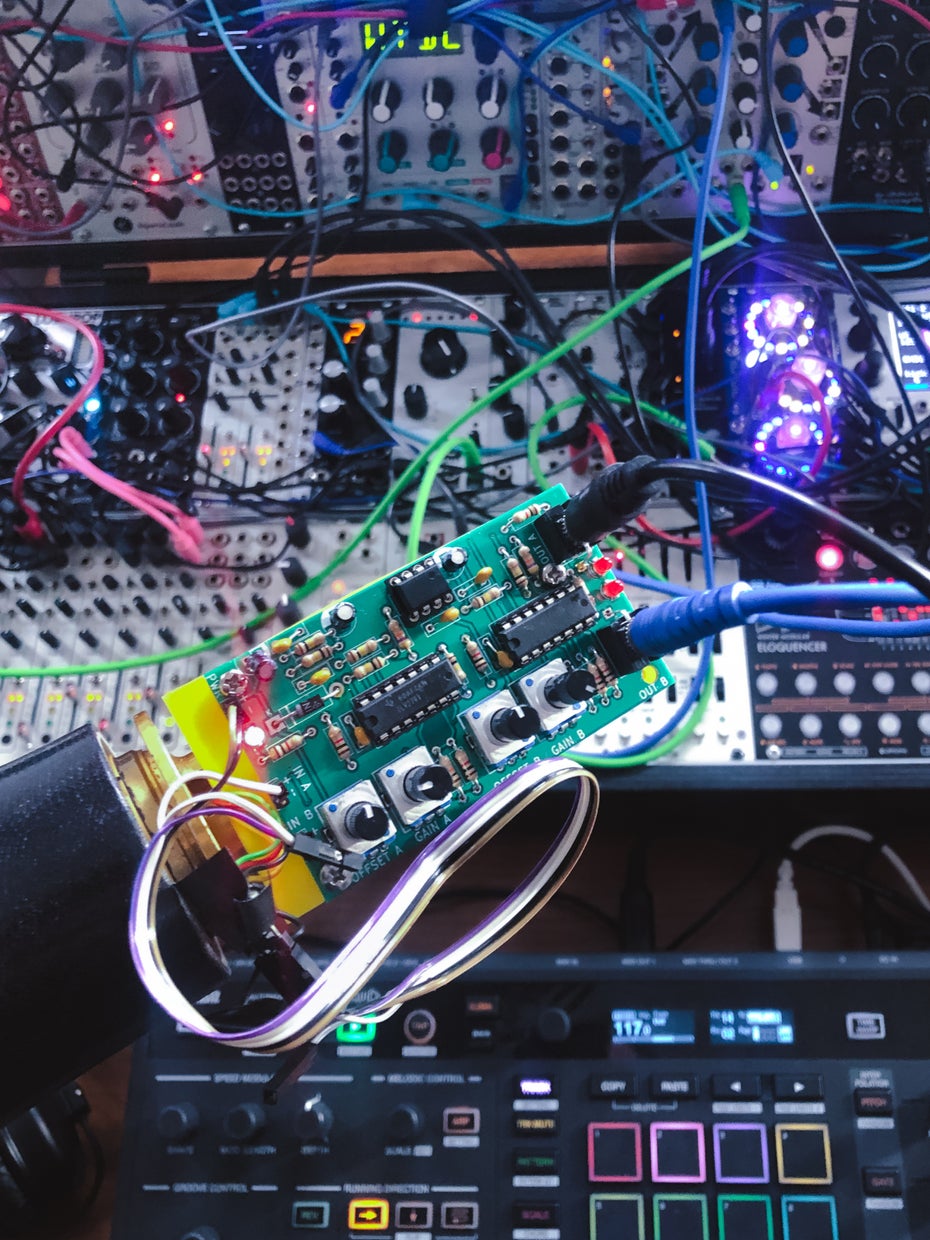

Schon auf den ersten Blick im Videocall merkt man, dass Bertolt Meyer kein typischer Professor ist. Hinter dem 44-Jährigen ist ein Wirrwarr aus Kabeln und Geräten zu sehen. Synthesizer, wie er erklärt. Denn neben seiner Professur für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz legt er unter seinem Klarnamen auch regelmäßig als DJ in Techno-Clubs auf.

In Meyers Forschung geht es unter anderem um die Zukunft der Mensch-Maschine-Kollaboration in öffentlichen Räumen. Sein Zugang zu dem Thema ist dabei ein sehr persönlicher, denn er kam selbst ohne linken Unterarm zur Welt und trägt seit seiner Jugend Prothesen. Dabei hat seine Aktuelle nur noch wenig mit dem Plastikcharme einer Schaufensterpuppe zu tun: Sie ist hellgrau und erinnert eher an einen Science-Fiction-Film. Am Handgelenk der Prothese trägt Meyer eine Apple Watch.

t3n: Herr Meyer, Sie kamen ohne linken Unterarm zur Welt und tragen eine Armprothese. Würden Sie sich selbst als Cyborg bezeichnen?

Bertolt Meyer: Nein. Und ich finde es auch seltsam, wenn Menschen sich selbst so bezeichnen, vor allem wenn sie sich nur einen kleinen RFID-Chip in die Hand haben spritzen lassen und dann eine Social-Media-Karriere darauf aufbauen. Denen unterstelle ich, dass es für sie weniger um Funktion als um Distinktion geht, also um Abgrenzung und um Aufwertung. Dass es darum geht, sich selbst über eine nicht upgegradete Massengesellschaft zu stellen.

t3n: Wie bezeichnen Sie sich selbst?

Als Mensch. Oder als Mensch mit Behinderung. Wenn ich ganz spezifisch sein will, dann als „Mensch mit Behinderung, der eine bionische Prothese trägt“. Je nach Label, das man verwendet, passiert etwas Interessantes im Zwischenmenschlichen, wie mein Kollege Frank Asbrock und ich in einer Studie zeigen konnten. Wenn man sagt „Menschen mit Behinderung und einer bionischen Prothese“, dann kann dieser Zusatz mit der bionischen Prothese tatsächlich das Stigma der geringeren Kompetenz, das Behinderungen anhaftet, ausgleichen.

t3n: Welche Stereotype haften dem Label „Cyborg“ an?

Für Menschen, die behindert sind, gibt es das Stigma des – ich formuliere es krass – „netten Behindis“ als vermeintlich harmlos und wenig kompetent. Wird dieser Mensch mit Prothese auf einmal Cyborg genannt, verändert sich die Wahrnehmung drastisch. In einer Studie aus dem Jahr 2018 konnten wir empirisch zeigen, dass der Begriff Cyborg in der interpersonalen Wahrnehmung negativ konnotiert ist. Er wirkt nämlich bedrohlich. Es steckt Überlegenheit darin, und zwar keine freundliche, sondern eine kalte und böse, zumindest Stand heute.

t3n: Bei Ihrem Forschungsprojekt „Hybrid Societies“ geht es darum, wie neue technologische Möglichkeiten unsere Arbeitswelt beeinflussen werden. Wie kann das in Zukunft aussehen?

Unsere westliche Industriegesellschaft steht vor der großen Herausforderung des demografischen Wandels. Zudem haben wir einen enormen Rationalisierungsdruck in der Produktion. Stand heute gibt es in Deutschland noch immer eine Menge harter Jobs in der Produktion, wo Menschen eben nicht – um ein Meme zu zitieren – mit einem Macbook Air und einem Chai Latte in einem Berliner Co-Working-Space sitzen und sich die nächste Dating-App ausdenken, sondern bei denen sie Dinge anfassen und sich die Hände schmutzig machen. Durch die Automatisierung dieser Knochenjobs können Win-win-Situationen für Unternehmen und Arbeiter:innen entstehen, wenn diese Menschen denn anschließend eine schönere Tätigkeit finden und nicht arbeitslos auf der Straße stehen.

t3n: Denken wir statt eines Ersetzens des Menschen an die Mensch-Maschine-Kollaboration. Was ist da zu beachten?

Das Ziel sollte immer sein, Arbeitsplätze zu schaffen, bei denen Synergien zwischen Maschinen und Menschen entstehen, bei denen also gemeinsame Leistungen entstehen, die über das hinausgehen, was ein Mensch oder eine Maschine allein leisten könnten. Menschen können zum Beispiel gut kreativ sein und sich spontan auf Dinge einstellen, während das Maschinen nicht so gut können. Durch die richtige Technik könnten Menschen auf der ganzen Welt zum Beispiel von der Fähigkeit einer tollen Chirurgin profitieren, die nicht an verschiedene Krankenhäuser reisen muss, um Leute zu operieren, sondern die das remote über einen Tele-Operations-Roboter machen kann. Oder sie haben jemanden in einer Montagehalle, dem der Roboter das schwere Werkstück anreicht, wobei der Mensch es nur noch weiterverarbeitet, ohne sich dabei die Wirbelsäule zu ruinieren.

t3n: Viele Unternehmen nutzen ja bereits Technologien wie Exoskelette, also eine Art Roboterrucksäcke, um Arbeiter:innen beispielsweise beim Heben schwerer Gegenstände zu unterstützen. Was halten Sie davon?

Das Thema ist gar nicht so trivial. Konkretes Beispiel Automobilbau: Hier wird nach wie vor viel über Kopf gearbeitet, was aus ergonomischer Sicht eine der ungesündesten Haltungen ist, die man machen kann, sobald man etwas Schweres dabei heben muss. Gesundheitlich betrachtet sind diese Arbeitsplätze echt mies. Und leider bleiben sie auch mit einem Exoskelett mies. Für Unternehmen ist das natürlich ein attraktiver Quickfix. Aber die Gewerkschaften fordern zurecht, dass zunächst bei den Arbeitsplätzen an sich angesetzt werden muss.

t3n: Wie könnte das aussehen?

Kipp-Montage wäre eine Lösung. Dabei wird ein Produktionsband so umgerüstet, dass das halb fertige Auto heruntergeholt und auf die Seite gekippt wird. So wird aus einem Über-Kopf-Arbeitsplatz, der ergonomisch eine Katastrophe ist, ein viel gesünderer Arbeitsplatz. Die Automobilhersteller machen das aber nicht so gerne, weil das für sie teurer ist. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes: Man darf die Risiken und den Sinn von neuen Technologien nicht außerhalb ihres wirtschaftlichen Verwertungszusammenhangs denken. Das Gleiche gilt für die gesellschaftliche Debatte rund um den Transhumanismus. Die Technik an sich ist nicht gut oder schlecht. Die ethische Bewertung muss vielmehr auf ihrer gesellschaftlichen Verwendung beruhen. Dabei muss man immer auch die wirtschaftlichen Strukturen und Systeme mitdiskutieren. Ein großer Teil der Technologiekritik, die ich lese, müsste eigentlich Kapitalismuskritik sein.

„Krass“ oder „cool“ finden andere Menschen Bertolt Meyers Unterarmprothese in der Regel. Er hat das 56.000 Euro teure Stück so modifiziert, dass er damit einen Synthesizer steuern kann. (Foto: Bertolt Meyer)

t3n: Was verstehen Sie unter dem Begriff „Transhumanismus“?

Schon im Humanismus ist die Idee angelegt, dass die Selbstoptimierung in der Natur des Menschen liegt. Wir wollen uns verbessern und verwenden dafür bislang pädagogische Methoden. Heißt: Wir lernen. Wir bilden uns weiter. Wir betreiben Wissenschaft. Beim Transhumanismus wird die Pädagogik durch Technologie ersetzt. Im Kern des Transhumanismus steckt also die Idee der technischen Weiterentwicklung, Modifizierung und Verbesserung des Menschen. Das ultimative Ziel des Transhumanismus ist die Überwindung der Begrenzung des menschlichen Körpers, die sich am stärksten niederschlägt im Tod. Das heißt, das ultimative Ziel des Transhumanismus ist die Unsterblichkeit.

t3n: Wie bewerten Sie dieses Ziel?

Spricht man über Unsterblichkeit, so drängen sich einem direkt einige große ethische Fragen auf. Unser Planet würde es zum Beispiel nicht verkraften, wenn alle Menschen unsterblich sind. Wer bekommt dann dieses Privileg und wer bekommt es nicht? Interessanterweise sind es ja häufig weiße, erfolgreiche, ältere Männer, die sich wünschen, unsterblich zu sein. Häufig mit dem Argument: „Ich habe so viel tolles Wissen im Laufe meines Lebens in meinem Kopf angereichert, es wäre doch schade, wenn das durch meinen Tod der Nachwelt verloren ginge“. Das halte ich für wahnsinnig narzisstisch. Warum sollte der Kopf einer afrikanischen Bäuerin in der Sahelzone nicht ebenso wichtig sein?

t3n: Ist das Sterben nicht auch ein elementarer Mechanismus der menschlichen Evolution?

Absolut. Wenn wir Evolution als Prozess aus Variation, Selektion und Retention verstehen, dann gehört zur Selektion definitiv auch das Sterben. Und deswegen stellt sich für mich die Frage: Legen wir nicht Hand an die Wurzel des ultimativen Prozesses der Weiterentwicklung der Menschheit, wenn wir das Sterben aushebeln? Der Mensch muss vergessen können, um zu funktionieren, und eine Spezies muss auch sterben können, um sich weiterzuentwickeln. Als Sozialwissenschaftler ist meine Befürchtung dabei, dass die technologische Aufrüstung mittelfristig zu einer Homogenisierung unserer Spezies führen würde, was weniger Varianz und Variabilität bedeuten würde. Und da homogene Systeme auf Dauer anfälliger sind für Probleme als heterogene Systeme, steigt die Wahrscheinlichkeit für unsere Spezies, auszusterben.

t3n: Das ist ein interessantes Paradox: Indem wir versuchen, die Evolution in die eigene Hand zu nehmen und unsterblich zu sein, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir weniger resilient werden und möglicherweise aussterben.

Richtig. Doch man muss differenzieren. Um die technische Hochrüstung des Menschen ethisch beurteilen zu können, muss man zunächst zwei Fragen stellen. Erstens: An was für einem Körper setzen wir an? Ist der Körper innerhalb der gesellschaftlichen Norm? Oder liegt er darunter oder darüber? Und zweitens: Mit welchem Ziel wird die technische Modifikation am Körper eingesetzt. Ist das Ziel, diesen Körper in seinen Fähigkeiten mehr in Richtung Norm zu bewegen, hat sie also einen inklusiven Ansatz, oder ist die Motivation, den Körper weg von der Norm zu bewegen, womit sie einen exklusiven Ansatz hätte. Mit dieser Dual-Use-Problematik ein und derselben Technologie werden wir uns zunehmend in Zukunft konfrontiert sehen, zum Beispiel auch beim Thema Gehirnchips. Ich hoffe, dass es am Ende die Politik und die Gesetzgebung sein werden, die über diese Fragen entscheiden, und nicht Startups wie Neuralink.

t3n: Wie sieht es beim Sport aus? Lange galt es dort ja definitiv als Nachteil, behindert zu sein. Inzwischen können viele Parathlet:innen mit den „normalen“ Sportler:innen mithalten. Man denke an Oscar Pistorius …

… er 2012 in London als erster beinamputierter Sportler sowohl bei den Paralympischen als auch bei den Olympischen Spielen über die 400 Meter startete. Zwar war er am Ende nicht besser als die nicht behinderten Sprinter. Aber er löste mit seiner Teilnahme eine Debatte über „Techno-Doping“ aus. Inzwischen gibt es auch behinderte Sportler wie den deutschen Weitspringer Markus Rehm, der mit seiner Unterschenkelprothese weiter springt als alle nicht behinderten Weitspringer in Deutschland vor ihm.

„Technologie am Körper hat etwas wahnsinnig Empowerndes.“

t3n: Worum geht es in der Debatte um Techno-Doping?

Beim Techno-Doping wird diskutiert, inwieweit mechanische Hilfsmittel wie Beinprothesen Sportler:innen vermeintlich unfaire Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die Medien waren da bislang wenig hilfreich. Bei den Paralympischen Spielen in London wurden die Parathlet:innen gar als „Super Humans“ angekündigt. Indem die paralympischen Athlet:innen auf einmal zur Konkurrenz werden, verändert sich der Diskurs. Aber wenn man ein ausgrenzendes Stereotyp gegenüber Menschen mit Behinderung, nämlich das des „netten Behindis“, durch ein anderes ausgrenzendes Stereotyp, nämlich das des bedrohlichen Cyborgs ersetzt, ist für eine inklusive Gesellschaft nichts gewonnen.

t3n: Wie blicken Sie in die Zukunft? Haben Sie Angst vor dem, was mit den neuen technologischen Möglichkeiten auf uns zukommt, oder freuen Sie sich darauf?

Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Technologie am Körper etwas wahnsinnig Empowerndes haben kann – sowohl von den Fähigkeiten her als auch von der gesellschaftlichen Partizipation und Wahrnehmung. Bis ich zwölf Jahre alt war, hatte ich keine Prothese. Danach, als es losging mit Peer-Pressure und Body-Consciousness, habe ich angefangen, welche zu tragen – zunächst einen Haken, dann so einen fleischfarbenen Plastikarm. Ich fand das immer furchtbar, auch dieses Bemitleidetwerden. Mit meiner heutigen Prothese ist die Reaktion, die ich im Alltag auslöse, eine völlig andere. Im besten Fall so ein positives „krass“ oder „wow, das ist ja cool“. Und cool hat normalerweise nichts, aber auch gar nichts mit Behinderung zu tun. Wenn man das immer wieder erlebt, macht das etwas mit einem selbst.

t3n: Was hat es mit Ihnen gemacht?

Bei mir hat es den Bezug zum eigenen Körper und zu meiner Behinderung verändert. Auf einmal konnte ich sie „ownen“ und sogar eine Art Stolz entwickeln. Ich wünschte nur, mir würde das gelingen, ohne dass ich dafür ein 56.000 Euro teures Stück Technik an meinen Unterarm schnallen müsste. Denn es ist natürlich eine Aufwertung des eigenen angekratzten Selbstwertes durch die Prothese. Und genau das unterstelle ich auch all diesen Leuten, die sich RFID-Chips in die Hand spritzen und daraus eine Instagram-Karriere machen. Aber als Fazit: Ich habe prinzipiell kein Problem mit Technik am Körper. Im Gegenteil, ich sehe da ein enormes Potenzial. Ich glaube, wir können eine gute bionische Zukunft haben.