Tech-Hub-Index: Deloitte benennt beste Tech-Standorte Deutschlands

Abgesehen von schnellem Internet ist die digitale Ökonomie im Gegensatz zu großen Teilen der klassischen Industrie bekanntermaßen kaum durch übliche Standortfaktoren wie zum Beispiel Rohstoffvorkommen an bestimmte Regionen gebunden. Trotzdem neigt die Digitalbranche offenbar dazu, sich in einer relativ kleinen Auswahl von Orten zu sammeln. Deutschland sei hier keine Ausnahme, will das weltweit tätige Beratungsunternehmen Deloitte herausgefunden haben.

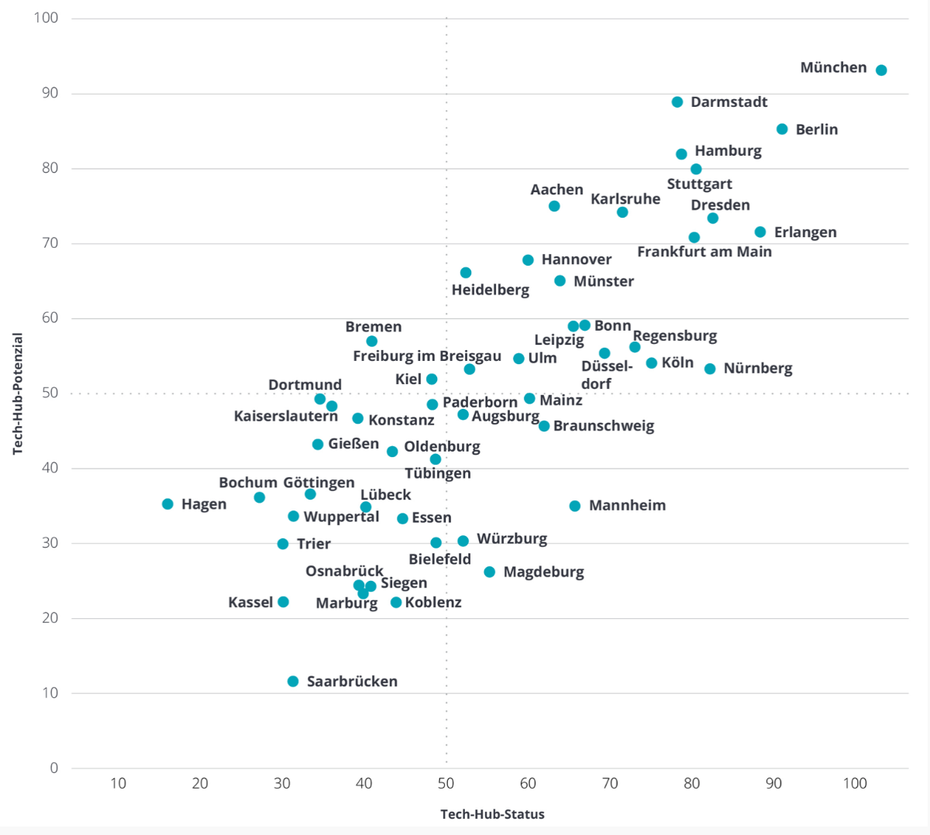

Für die Studienreihe „Datenland Deutschland“ hat man sich die deutschen Tech-Hubs genauer angesehen. Dabei geht es neben dem Status quo ausdrücklich auch um das Potenzial der 50 größten Metropolregionen, sich künftig als Tech-Standort zu behaupten, also um die Zukunftsaussichten.

Matrix aus Tech-Hub-Status und Tech-Hub-Potenzial. (Grafik: Deloitte)

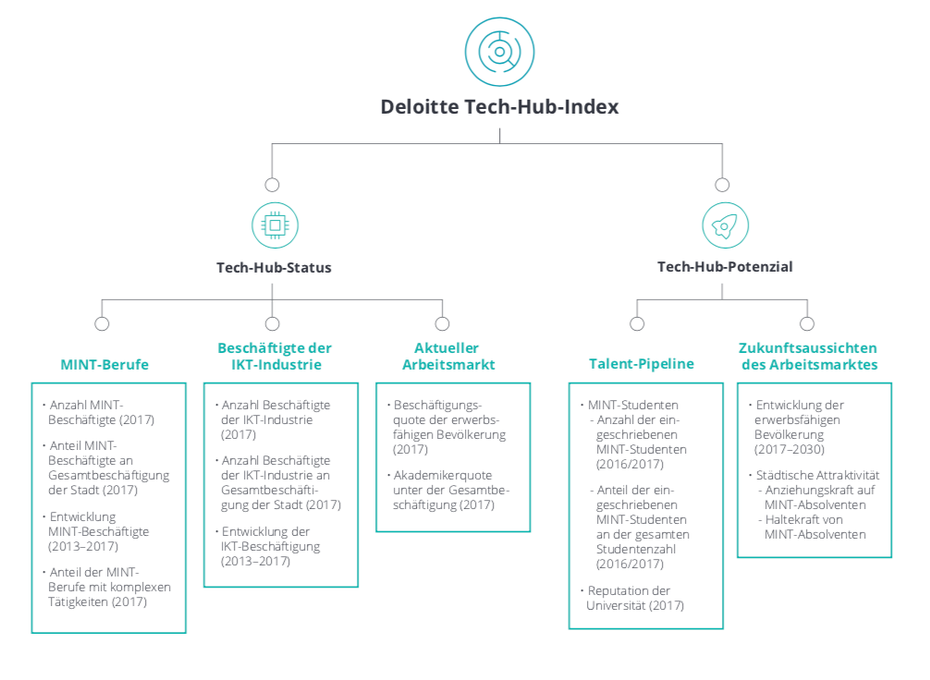

Statusindex und Potenzialindex

Beim sogenannten Statusindex liegt der Fokus darauf, welches die aktuell führenden deutschen Digitalstandorte sind. Die Idee hinter dem Statusindex sei, dass Städte digital umso wettbewerbsfähiger sind, je stärker die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) als Treiber der Digitalisierung vertreten ist. Und: Wie viele Technologie-Jobs außerhalb der IKT-Industrie an einem Ort angesiedelt sind und wie dynamisch die Beschäftigungsentwicklung in diesen beiden Bereichen ist.

Der Potenzialindex zielt dagegen darauf ab, welche Zukunftsaussichten die deutschen Tech-Hubs haben. Ein wichtiger Indikator ist hier die Ausbildung: Gibt es gute technische Universitäten, wie viele MINT-Studierende sind vor Ort und wie attraktiv sind die Städte für den künftigen Berufseinstieg?

München als wichtigster Tech-Hub

Der mit Abstand wichtigste deutsche Tech-Hub ist die Metropolregion München. Sie belegt bei elf der 15 Indikatoren den ersten oder zweiten Platz und führt damit sowohl im Status- wie im Potenzialindex. „Bemerkenswert an Münchens aktueller Stellung im Bereich der digitalen Talente ist, dass die Stadt eine sehr hohe Spezialisierung auf die IKT-Industrie aufweist und gleichzeitig über die mit Abstand meisten MINT-Berufe in der gesamten städtischen Wirtschaft verfügt“, sagt Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte.

Damit sei die bayerische Hauptstadt nicht nur im originär digitalen Sektor führend, sondern auch bei der Digitalisierung der klassischen Sektoren.

München habe beispielsweise eine höhere absolute Beschäftigung im IKT-Sektor und bei den MINT-Berufen als das doppelt so große Berlin. Trotz dieses sehr hohen Levels liege München bei der Dynamik der MINT-Beschäftigung ebenfalls an der Spitze. Dasselbe gilt für den Anteil der komplexen MINT-Berufe, die Reputation der Universitäten sowie die erwartete Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bis 2030.

Top-5-Landkarte. (Grafik: Deloitte)

Berlin, auf dem zweiten Platz im Gesamtranking, liegt auch beim Statusindex auf dem zweiten Platz, beim Potenzialindex auf dem dritten. Die Hauptstadt zeichnet sich vor allem bei der Dynamik der Beschäftigung im IKT-Sektor und in den MINT-Berufen sowie der absoluten Anzahl der MINT-Studenten aus.

Sehr niedrig ist in Berlin dagegen der Anteil der MINT-Berufe an der Gesamtbeschäftigung. Hier belegt die Hauptstadt den letzten Platz. Hamburg (Platz 4), Stuttgart (Platz 5) und Frankfurt am Main (Platz 8) sind die anderen Metropolen, die es in die Top Ten des Gesamtrankings geschafft haben.

Platz 3 für Darmstadt

Noch immer haben vor allem die großen Städte die Nase vorn in der digitalen Ökonomie. Die Gründe dafür liegen teils auf der Hand: Hier gibt es die benötigte Infrastruktur und dank entsprechender Ausbildungsmöglichkeiten und Forschungseinrichtungen auch das Know-how.

Doch es gibt sie, die Hidden Champions: Auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung liegt Darmstadt, das damit die meisten Großstädte hinter sich lässt. Darmstadt punktet vor allem beim Potenzialindex und hier besonders beim Anteil der MINT-Studenten und der Universitäts-Reputation. Die Stadt weist aber auch eine hohe Spezialisierung auf den IKT-Sektor auf.

„Die digitale Transformation rückt Technologie ins Zentrum der Wirtschaft und der Unternehmen.“

Auf den Plätzen sechs bis zehn konzentrieren sich weitere Hidden Champions. Die kleineren Uni- und Forschungsstädte, zu denen neben Erlangen, Karlsruhe und Aachen auch Münster und Regensburg gehören, liegen im Index vor deutlich größeren Städten wie Düsseldorf oder Leipzig, nicht nur wegen ihrer Stellung im Tech-Hub-Index, sondern auch als Standort für die Tech-Industrie.

Aufbau des Tech-Hub-Index. (Grafik: Deloitte)

Die kleineren Tech-Hubs schaffen es, entweder bei der Spezialisierung auf den IKT-Sektor (Karlsruhe) oder bei der MINT-Beschäftigung (Regensburg, Erlangen) erfolgreich zu sein. Das kann zum einen Startup-Aktivität widerspiegeln, aber auch die regionale Wirtschaftsstruktur mit großen Unternehmen, die sich bei Spitzenpositionen im Bereich MINT-Berufe zeigt.

Mensch als Mittelpunkt der digitalen Ökonomie

„Die digitale Transformation rückt Technologie ins Zentrum der Wirtschaft und der Unternehmen“, sagt Nicolai Andersen, Leiter Innovation bei Deloitte: „Der wichtigste Wettbewerbsfaktor für Tech-Hubs sind Talente. Die ökonomische Wertschöpfung verlagert sich weiter in Richtung Entwicklung, also zum Beispiel in den Software-Bereich. Das macht Innovation noch wertvoller.“

6 Fragen, die sich jedes Unternehmen in der Digitalisierung stellen sollte

Nutze ich effiziente Software? 1. Haben meine Mitarbeiter mobil Zugriff auf wichtigste Unternehmensdaten wie CRM, ERP und Business-Intelligence? 2. Gibt es ein Software-Tool wie Slack, mit dem die interne Kommunikation effizienter werden kann? 3. Für welche Dinge wird im Unternehmen Microsoft Excel eingesetzt? Gibt es eine bessere Software? 4. Gibt es On-Premise-Lösungen, die in eine Public Cloud ziehen könnten? (Foto: Rawpixel.com Adobe Stock)1 von 6 |

Wer in der Branche erfolgreich sein wolle, brauche innovative Köpfe, sagt Andersen. Der Wettbewerb um Top-Talente und MINT-Absolventen werde sich weiter verstärken. Man könne eindeutig sagen, dass Unternehmen und Kapital in der digitalen Ökonomie den Talenten folgten, sagt der Experte.

Wissen und somit der Mensch würden so immer mehr zum entscheidenden Produktionsfaktor. Für Unternehmen gelte, dass sie in den für sie relevanten Ökosystemen vertreten sein müssen, wenn sie digitale Innovation führend vorantreiben wollen, heißt es von Deloitte. Will eine Region Tech-Hub werden oder bleiben, müsse sie attraktiv für digitale Talente sein.

Die kreative Klasse sei mobil und werde angezogen durch städtisches Leben und hohe Lebensqualität. Städte, die dies in Kombination mit erstklassiger Forschung und Ausbildung böten, hätten gute Chancen, Innovations-Cluster zu entwickeln, heißt es in der Studie.

Standortkonkurrenz rund um die Welt

Diese Tendenz zur Ballung der digitalen Wirtschaft und der passenden Talente findet natürlich nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene statt. Die Standortkonkurrenz dürfte in Zukunft damit weniger zwischen deutschen als zwischen internationalen Tech-Hubs ausgetragen werden. Womit München und Berlin zukünftig vor allem im Wettbewerb mit Innovationsregionen wie dem Silicon Valley, Tel Aviv oder Stockholm stehen.

Die Internationalisierung der Innovation bedeute für Unternehmen, dass sie an den richtigen Innovationsstandorten in ihrer Branche oder in ihrem Segment – national wie international – vertreten sein müssen, schreiben die Studienautoren. Innovation in Ökosystemen hieße auch, dass man sich frühzeitig in diese integrieren müsse, entweder über Kooperationen oder über Vor-Ort-Präsenz.

Und die deutschen Standorte täten gut daran, sich nicht abhängen zu lassen und den Aufbau internationaler Innovations-Ökosysteme mitzugestalten: „Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist der enge Zusammenhang zwischen dem Anteil hochqualifizierter technologischer Jobs in einer Stadt und dem Pro-Kopf-Einkommen“, sagt Alexander Börsch. Vereinfacht gesagt, berge der Status einer Stadt oder Region als Tech-Hub auch ein großes Wohlstandspotenzial.