Was Huaweis Android-Garantien wert sind

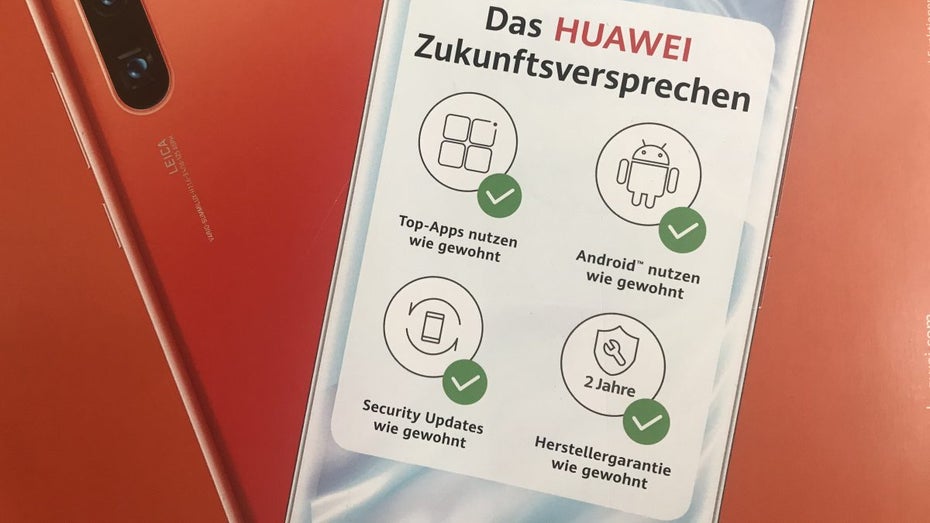

Das „Huawei-Zukunftsversprechen“ – aber können Nutzer damit wirklich etwas einfordern? (Foto: t3n)

Anfang September erreichte der Streit zwischen den USA und dem chinesischen Tech-Riesen Huawei seinen aktuellen Höhepunkt: Google bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters und dem Tech-Portal The Verge, dass das neue Huawei Mate 30 nicht mit Google-Diensten auf den Markt kommen würde.

Das Huawei Mate 30 soll das neue Flaggschiff der chinesischen Firma werden. Da es auf dem Betriebssystem Android basiert (was maßgeblich von Google mit entwickelt wird), wäre es ohne Google-Apps wie Gmail, Google Maps oder Googles Play-Store nahezu unbenutzbar, zumindest im europäischen Kontext.

Der Smartphone-Hersteller Huawei hält mit einer Marketingoffensive dagegen: In Magazinen (auch auf der Rückseite der aktuellen t3n-Ausgabe) schaltet Huawei ganzseitige Anzeigen. Das Huawei P30 Pro (Test) ist darauf zu sehen, mit einer Garantie für den Nutzer auf dem Bildschirm. Laut dem „Huawei-Zukunftsversprechen“ könnten Kunden „Top-Apps (…) und Android wie gewohnt nutzen“ und bekämen Security-Updates und Herstellergarantie.

Die Anzeige allein schon zeigt: Es ist einiges ins Rutschen geraten zwischen Google und Huawei, dem zweitgrößten Smartphone-Produzenten der Welt.

Huawei: 35 Smartphones bekommen das große Update auf EMUI 10

Was sind die Garantien und Verträge wert?

Man fragt sich auch: Wie kann Huawei garantieren, dass alles beim Alten bleibt? Und was sind die Verträge (und Versprechen) wert, wenn es dann doch irgendwie nicht klappt? Können Nutzer dann mit der Huawei-Anzeige (dem Zukunftsversprechen) in der Hand in einen Media-Markt gehen und sagen „Ich will mein Geld zurück“?

Rechtlich verbindlich

„Das ist rechtlich verbindlich, auch wenn keine Rechtsfolge für den Fall vorgesehen ist, dass Huawei sein Versprechen doch nicht einhält,“ erklärt Christoph Herrmann, Rechtsexperte bei der Stiftung Warentest. „Es gelten dann die allgemeinen Regeln und Betroffene haben vor allem Anspruch auf Schadenersatz.“ Huawei, so der Rechtsexperte, sei im Fall der Fälle in der Pflicht ein Gerät zu liefern, dass die Versprechen tatsächlich einhält, oder müsste den Kaufpreis erstatten, eventuell sogar mit Spesen.

Huawei scheint sich zumindest mit dem zweiten Spitzenmodell P30 Pro seiner Sache sicher zu sein. Grund dafür ist, dass es rechtlich einen Unterschied macht, ob ein Gerät schon auf dem Markt ist, wie das P30, und somit schon eine Lizenz für Google-Apps hat. Oder ob es neu auf den Markt kommt, und deswegen keine Lizenz von Google mehr bekommen konnte, wie das Mate 30.

Das US-amerikanische App-Verbot für Huawei-Handys stellt aber nicht nur Nutzer vor vertragliche Fragen, sondern auch Huawei und Google selbst.

Wie sehen die Verträge zwischen Huawei und Google aus?

Interessanterweise weiß man nicht besonders viel über die Verträge zwischen Huawei und Google, zwei der größten Tech-Konzerne der Welt. Android, das Betriebssystem, das auf Huawei-Smartphones läuft, ist Open Source. Auch wenn sich die USA noch so querstellen – Huawei kann es nutzen.

Die Google-Apps, die ein Smartphone-Hersteller dafür aber braucht, kommen in einem komplizierten Vertragsgeflecht. Die wenigen Details, die darüber bekannt sind, kommen aus einem Gerichtsverfahren, in dem Skyhook Wireless Google vor fast zehn Jahren verklagt hatte.

Die Akten von damals zeigen klar: Google ist der bei weitem übermächtige Partner bei solchen Verträgen und kann selbst Tech-Riesen wie Samsung die Bedingungen diktieren. Wer Google Play auf seinen Handys vorinstalliert haben will, muss erst das sogenannte „MADA“ (Mobile-Application-Distribution-Agreement) unterschreiben. Haarklein wird dort geregelt, wo genau Gmail, Google Calendar, Youtube, Google Maps und der Play-Store auf den Bildschirmen zu finden sein sollen. Natürlich immer schön nah am Home-Bildschirm.

Darf Google die Verträge mit Huawei brechen?

Die aktuellen Verträge zwischen Google und Huawei sind nicht öffentlich. „Selbst wenn es Verträge gibt, die Google verpflichten würden, die Apps zur Verfügung zu stellen, dürfte Google diese Verträge nicht erfüllen, wenn es gegen Außenhandelsrecht des Heimatlandes verstoßen würde,“ erklärt der Berliner Rechtsanwalt Niko Härting. „Da sticht das öffentliche Recht, zu dem das Außenwirtschaftsrecht gehört, das Vertragsrecht.“

Höchstwahrscheinlich, so Härting, baut Google in Verträge wie die mit Huawei auch schon entsprechende Klauseln ein: Gewissermaßen vertragliche Hintertüren für den Fall, dass amerikanisches Recht Google verbietet, an Huawei zu liefern.

Kann die amerikanische Regierung den Handel mit Firmen wie Huawei verbieten?

Mit welchen anderen Firmen die Unternehmen eines Landes Handel treiben dürfen, so Härting, sei klassisches Außenwirtschaftsrecht. „Alle Staaten der Welt haben Vorschriften, dass bestimmte Güter nicht ausgeführt werden dürfen, oder die es verbieten mit bestimmten Firmen zusammen zu arbeiten. Das ist mehr Politik als Recht, solange es kein klares Abkommen zwischen den Staaten gibt. Uns fällt das in Europa oft nur nicht so auf, weil wir den Freihandel gewöhnt sind.“

Huawei kann also die Funktionen der bereits lizenzierten Smartphones (alle außer das Mate 30) problemlos garantieren. Es ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass Google sich über amerikanische Vorschriften hinwegsetzt, und auch neue Huawei-Smartphones beliefert. „Alles andere wäre wohl strafbar,“ so Niko Härting.

- Huawei ohne Google: Das bedeutet der Rauswurf für Smartphone-Nutzer

- Huawei Mate 30 darf nicht mit offiziellen Google-Apps und -Diensten starten, sagt Google