Über die Hälfte der Sonnenstrahlung geht auf dem Weg durch die Erdatmosphäre verloren. Darüber hinaus sorgt die Erdrotation für Ausfallzeiten – je nachdem, wo gerade Abend oder Nacht ist.

Orbitales Solarkraftwerk: Idee schon vor 80 Jahren

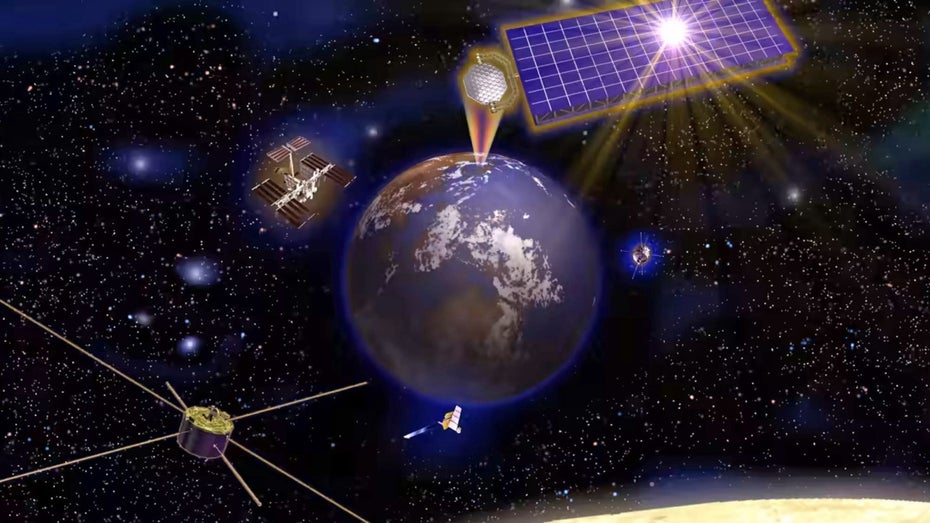

Diese Verluste könnten weltraumgestützte Solaranlagen ausgleichen, wie der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in den 1940er-Jahren prophezeite. In seiner Kurzgeschichte „Reason“ beschrieb Asimov, wie im Weltraum gesammelte Energie mittels Mikrowellenstrahlen auf Planeten übertragen wird.

Der tschechisch-amerikanische Ingenieur Peter E. Glaser entwickelte erstmals 1968 ein reales Konzept für ein Solarkraftwerk im Orbit. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Idee weiterentwickelt und an entsprechenden Technologien geforscht, vor allem in den USA, Japan und China.

2015 erstmals Mikrowellen drahtlos übertragen

2015 gelang Forscher:innen der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa ein wichtiger Durchbruch. Sie sendeten 1,8 Kilowatt Leistung über eine Strecke von über 50 Metern zu einem drahtlosen Empfänger. Die Energie würde ausreichen, einen Wasserkocher zu betreiben.

Zehn Jahre später könnte die Idee von einer echten Solaranlage im All, die gesammelte Sonnenenergie in Form von Mikrowellenstrahlen zur Erde beamt, Realität werden. Denn im Rahmen einer japanischen öffentlich-privaten Partnerschaft soll 2025 erstmals Sonnenenergie aus dem Erdorbit „geerntet“ werden.

Kleine Satelliten im Orbit sammeln Solarenergie

Einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Nikkei zufolge sollen dann eine ganze Reihe von kleinen Satelliten in den Orbit gebracht worden sein. Diese sollen, so der Plan, dann die Energie in Form von Mikrowellen über Hunderte Kilometer zu Empfängerstationen auf der Erde schicken.

Der Vorteil der Nutzung von Mikrowellen bei der Übertragung von Energie: Sie können Wolken durchdringen und eine stabile Energieversorgung unabhängig von Tageszeit und Wetter garantieren, wie heise.de schreibt.

Teures Projekt: Riesige Solarpaneele notwendig

Kritische Stimmen bemängeln allerdings, dass die Umsetzung der Pläne für orbitale Solarkraftwerke in großem Stil viel zu teuer wäre. Um auf diese Weise ein Gigawatt Energie zu erzeugen, müssten Solarpaneele mit einer Fläche von vier Quadratkilometern installiert werden. Auch die Empfangsstationen müssten riesig sein.

Die Kosten für eine Kapazität von einem Gigawatt Energie, das entspricht etwa einem Kernreaktor, würden sich auf über sieben Milliarden US-Dollar belaufen.

Auch Esa forscht an Solarpark im Orbit

Dennoch forscht aktuell neben Japan, den USA und China auch die Europäische Weltraumagentur Esa an entsprechenden Lösungen. Die Esa hatte im November 2022 im Rahmen des geplanten Projekts Solaris 2 Mikrowellenstrahlung drahtlos über 36 Meter übertragen.