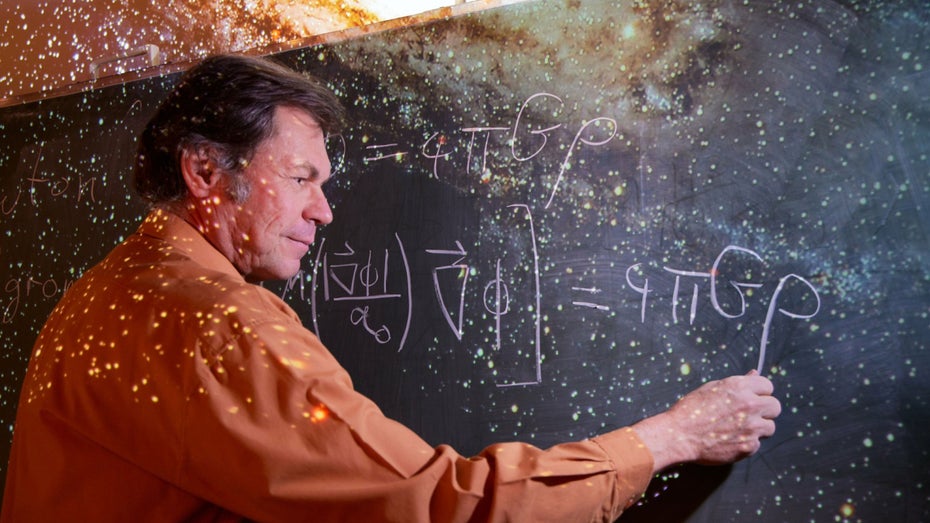

Das von Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts aufgestellte Newtonsche Gravitationsgesetz gilt als eines der grundlegenden Gesetze der klassischen Physik. Unstimmigkeiten räumte später die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein aus.

Forschung rüttelt an Newtonschem Gravitationsgesetz

Die Erkenntnisse, die ein Team von internationalen Astrophysiker:innen bei der Beobachtung von Sternhaufen gewonnen hat, rütteln jetzt aber am Gravitationsgesetz Newtons. Die Astronom:innen rätseln noch. Sollte sich ihr Verdacht erhärten, müsste das Newtonsche Gravitationsgesetz unter bestimmten Umständen abgeändert werden.

Die Beobachtungen deckten sich nämlich vielmehr mit den Voraussagen einer umstrittenen alternativen Gravitationstheorie, heißt es in einer Mitteilung des beteiligten Helmholtz-Instituts für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn. Ihre Ergebnisse haben die Forscher:innen in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Offene Sternhaufen im Visier

Die Forscher:innen haben sogenannte offene Sternhaufen untersucht. Diese entstehen, wenn in einer riesigen Gaswolke innerhalb kurzer Zeit Tausende von Sternen „geboren“ werden. Die neuen Sterne blasen die Reste der Gaswolke bei ihrer „Zündung“ fort, wodurch sich der Haufen erheblich ausdehnt, wie die Forscher:innen erklären.

Der Haufen, ein lockerer Verbund von bis zu mehreren Tausend Sternen, wird durch zwischen ihnen wirkende schwache Gravitationskräfte zusammengehalten. Die offenen Sternhaufen überleben meist nur einige Hundert Millionen Jahre, bevor sie sich auflösen.

Sterne sammeln sich in Gezeiten-Armen

Laut Pavel Kroupa vom Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn verlieren die Sternhaufen regelmäßig Sterne, die sich in zwei sogenannten „Gezeiten-Armen“ ansammeln. Einer der Arme wird hinter dem Haufen hergezogen, der andere bewegt sich vorneweg. Kroupa vergleicht das mit einer Speerspitze.

„Nach den Newtonschen Gravitationsgesetzen unterliegt es dem Zufall, in welchem der Arme ein verlorener Stern landet“, erklärt Kroupas Kollege Jan Pflamm-Altenburg. Entsprechend müsste jeder der Arme ungefähr dieselbe Zahl von Sternen enthalten.

Widerspruch zur gängigen Theorie entdeckt

„Wir konnten in unserer Arbeit aber erstmals nachweisen, dass das nicht stimmt: In den Haufen, die wir untersucht haben, enthält der vordere Arm stets deutlich mehr Sterne als der hintere“, so Pflamm-Altenburg. Ein Widerspruch zur gängigen Theorie.

Kroupa zufolge passten die Beobachtungsdaten besser zu der in Fachkreisen umstrittenen These „Mond“ („Modified Newtonian Dynamics“ oder „Theorie der Milgromschen Dynamik“). Anders als bei Newton, laut dessen Theorie die Zugänge zu den beiden Gezeitenarmen gleich groß sein müssten, wäre laut Mond-These der Zugang zum vorderen Gezeitenarm größer.

Beobachtungen stimmen mit Mond-These überein

Die laut Mond-These zu erwartende Sternenverteilung stimme „erstaunlich gut“ mit den Beobachtungen überein, heißt es von den Forscher:innen. Zudem sei auch die Zeitspanne des Überlebens offener Sternhaufen deutlich kürzer, als nach den Newtonschen Gesetzen zu erwarten wäre.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte der Physik eine Anpassung bevorstehen. Denn in der Mond-Theorie hätten die Newtonschen Gravitationsgesetze unter bestimmten Umständen keine Gültigkeit. Sie müssten dann abgeändert werden, was wiederum auch für andere Bereiche der Physik weitreichende Konsequenzen hätte.

Neue Methoden für exaktere Simulationen

Andererseits würde die Mond-Theorie viele Probleme lösen, „mit denen die Kosmologie heute zu kämpfen hat“, so Kroupa. Das Forschungsteam arbeitet jetzt an neuen mathematischen Methoden, um noch exaktere Simulationen erstellen zu können. Damit ließen sich möglicherweise weitere Belege dafür finden, ob die Mond-Theorie zutrifft oder nicht.