Ein Solarreaktor zieht Wasser und Kohlendioxid aus der Luft und verwendet Sonnenlicht als Energiequelle, um flüssige Kraftstoffe herzustellen, die kohlenstoffneutral sind. Besonders Solarkerosin gilt als bedeutsam für die Luftfahrt der Zukunft.

Solarreaktor seit Jahren in der Erprobung

Ein ebensolcher Solarreaktor wird seit einigen Jahren an der ETH Zürich entwickelt. Schon 2019 hatten die Forscher:innen den gesamten Prozess unter realen Bedingungen auf dem Dach des Maschinenlaboratoriums der Universität demonstriert.

Diese Art von synthetischen Treibstoffen ist CO₂-neutral, weil bei ihrer Verbrennung nur das Kohlendioxid freigesetzt wird, wie zuvor der Luft zu ihrer Herstellung entzogen worden war. Die Technologie ist laut einer Mitteilung der ETH Zürich bereits so weit fortgeschritten, dass die ETH-Spinoffs Climeworks und Synhelion damit begonnen haben, sie kommerziell fortzuentwickeln.

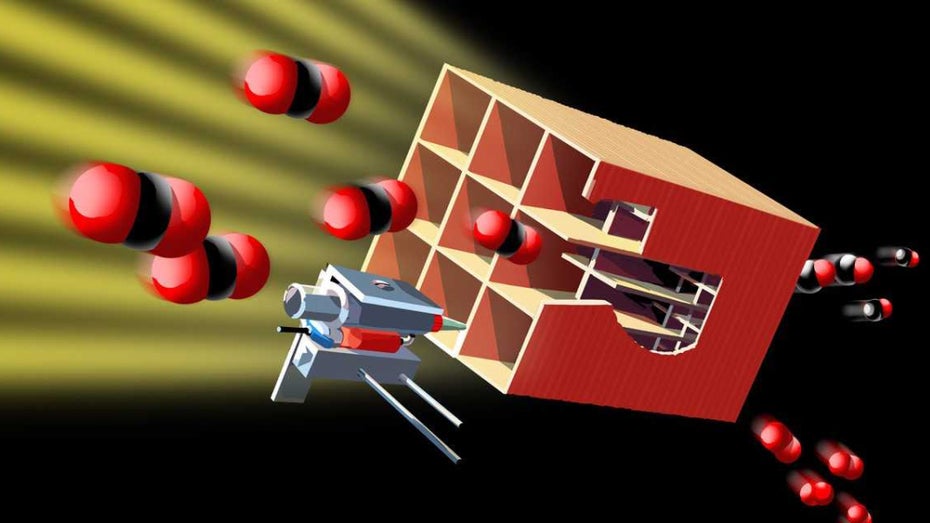

Das Herzstück des Herstellungsprozesses ist dabei ein Solarreaktor, auf den mit einem Parabolspiegel konzentrierte Sonnenstrahlung gerichtet wird. Der Reaktor erreicht so Temperaturen von bis zu 1.500 Grad Celsius.

So wird eine zyklische thermochemische Reaktion getriggert, die Wasser und Kohlendioxid spaltet. Dabei entsteht das sogenannte Syngas, ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, das zu flüssigen Kohlenwasserstoff-Treibstoffen weiterverarbeitet werden kann.

Effizienterer Hitzetransport durch neues Design

Das hat schon bisher in Reaktoren mit ihrer porösen Struktur aus Ceroxid gut funktioniert. Nun haben die Forscher:innen der ETH Zürich eine 3D-Drucktechnik entwickelt, die keramische Strukturen mit hierarchisch geordneten Geometrien für den Solarreaktor herstellt.

Dieses neue Design soll die Strahlung effizienter als bisherige Designs transportieren. So können bei unverändert konzentrierter Sonnenstrahlung doppelt so viel solarer Treibstoff produziert werden.

Bisher hatten die Forscher:innen eine Struktur mit gleichmäßiger Porosität favorisiert. Die hatte indes den Nachteil, dass sich die einfallende Sonnenstrahlung auf dem Weg ins Innere des Reaktors exponentiell abgeschwächt hatte. So konnte nicht das Optimum an Temperatur erreicht werden, was die Leistung des Solarreaktors begrenzt hatte.

„Tinte“ aus wenig viskoser Paste

Die neue Technologie erlaubt es hingegen, Keramikstrukturen mit komplexen Poren-Geometrien zu erzeugen. Die transportieren die Sonnenstrahlung weit effizienter ins Reaktorinnere.

Als „Tinte“ verwendeten die Forscher:innen eine eigens zu diesem Zweck entwickelte Paste. Die sei wenig viskos und enthalte eine hohe Konzentration von Ceroxidpartikeln, um die Menge an reaktionsfähigem Material zu maximieren, so die ETH Zürich.

Die Technologie zum 3D-Druck der Keramikstrukturen ist bereits patentiert. Eine Lizenz für den kommerziellen Einsatz ist ebenfalls schon vergeben.