E-Autos sind auf dem Vormarsch. (Foto: dpa)

Das Verbrenner-Aus ist beschlossene Sache: Ab 2035 dürfen in der EU keine diesel- oder benzinbetriebenen Neuwagen mehr verkauft werden. Bis dahin werden E-Autos den Verbrennern ohnehin den Rang ablaufen, da Autobauer sich schon jetzt der E-Mobilität verschrieben haben.

Bislang sind E-Fahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern in der Anschaffung noch teurer, dennoch steigt die Anzahl der abgesetzten E-Autos kontinuierlich an und hat Anfang 2023 laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Marke von einer Million überschritten.

Fraunhofer-Studie: Verbrenner versus E-Autos

Durch stark angestiegene Strompreise und den Rückgang des Umweltbonus haben potenzielle E-Auto-Käufer:innen zuletzt verunsichert die Frage aufgeworfen, ob E-Autos noch wirtschaftlich mit anderen Antriebsarten mithalten können. Dieser Frage ist das Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag der Now GmbH, einer Forschungsförderungsgesellschaft der Bundesregierung, nachgegangen.

Laut der Studie (PDF) weisen E-Autos trotz eines höheren Kaufpreises „einen klaren langfristigen Kostenvorteil von E-Fahrzeugen gegenüber Verbrennern auf“. Dabei spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle, ob es einen finanziellen Vorteil gibt.

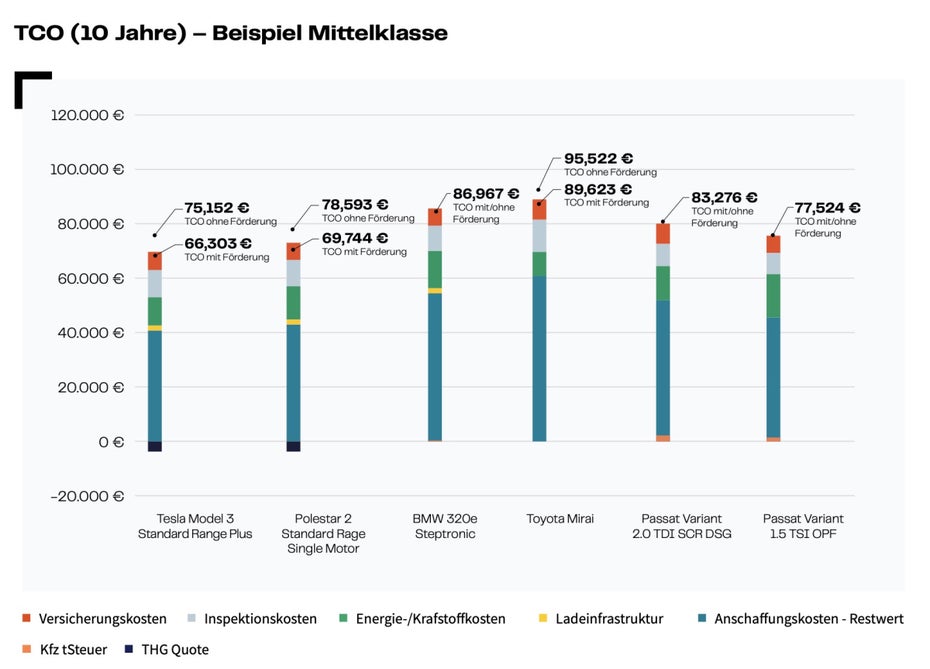

Bei der „Wirtschaftlichkeitsanalyse der Antriebsarten für Pkw“ hat das Fraunhofer Institut verschiedene Faktoren unter die Lupe genommen. Unter anderem schauten sie sich an, welchen Wiederverkaufswert die Autos haben und wie teuer Versicherungen und Kfz-Steuer sind. Ebenso haben sie die künftige Entwicklung von Energiepreisen mit in ihre Analyse einbezogen und so die tatsächlichen Kosten über die Gesamtlaufzeit hinweg berechnet – die sogenannten Total Costs of Ownership (TCO).

Studie: E-Autos haben langfristig einen Kostenvorteil gegenüber Verbrennern

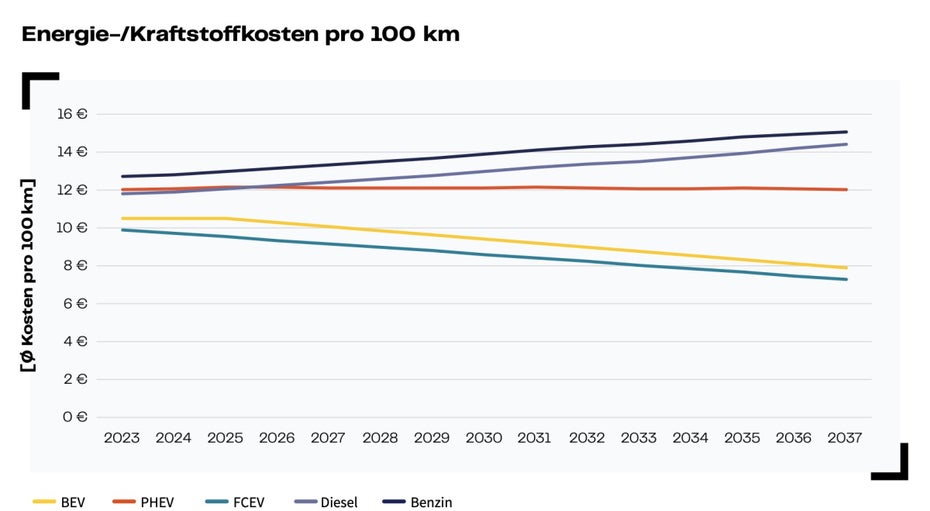

Bei den laufenden Kosten hat das Fraunhofer Institut angenommen, dass die Kraftstoffkosten von Verbrennungsmotoren aufgrund steigender CO2-Preise steigen, während die Kosten von E-Fahrzeugen wegen des stetigen Ausbaus erneuerbarer Energien sinken. Die Methodik berücksichtige bei der Berechnung „alle über die Haltedauer anfallenden Kosten wie Anschaffungskosten, Ladeinfrastrukturkosten, Wiederverkaufswerten, jährlichen Energie- und Kraftstoffkosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Versicherungskosten, Kfz-Steuer und THG-Quote“. Als Datengrundlage habe die Studie zur Berechnung vorrangig die Autodatenbank des ADAC genutzt.

Fraunhofer-Studie: Anteile der TCO bei den Antriebsoptionen am Beispiel der Pkw Mittelklasse. (Grafik: Fraunhofer ISI)

Die Fraunhofer-Studie zeigt auf, dass rein elektrisch betriebene Pkw langfristig einen Kostenvorteil gegenüber Verbrennern haben – trotz deutlich höherer Kosten für Anschaffung und Ladeinfrastruktur. Zwar seien die „Kosten für Inspektion, Wartung und Versicherung bei E-Fahrzeugen in etwa vergleichbar mit denen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren“, allerdings würden vergleichsweise geringere Energiekosten, der Umweltbonus, die Kfz-Steuerbefreiung und die jährliche THG-Quote, die mit 400 Euro zugrunde gelegt wird, zu einem Kostenvorteil werden.

Elektrische Kleinwagen haben es schwerer

Dabei seien E-Fahrzeuge der Mittelklasse im Vorteil: Diese hätten „nach drei Jahren den Punkt der Kostengleichheit“ erreicht. Im Kleinwagensegment könne es indes fünf bis acht Jahre dauern, bis E-Fahrzeuge das Kostenniveau von Verbrennern erreicht hätten.

Im Kostenvergleich spiele unter anderem die Ladeinfrastruktur eine relevante Rolle: Wer das Auto zu Hause mit Strom aus der Fotovoltaikanlage vom eigenen Dach laden kann, komme wenig überraschend am günstigsten weg. Wenn E-Autobesitzer:innen ihre Fahrzeuge ausschließlich an öffentlichen Ladestationen nachladen, würden die Kosten um etwa 42 Prozent ansteigen.

Entwicklung der durchschnittlichen Energie- bzw. Kraftstoffkosten nach Antriebsart pro 100 gefahrene Kilometer. (Quelle: Spritmonitor 2023; Grafik: Faunhofer ISI)

„Die Nutzung eigener Lademöglichkeiten in Kombination mit einer eigenen PV-Anlage kann den Kostenvorteil eines Elektroautos gegenüber einem Benziner um bis zu 12.000 Euro über 15 Jahre erhöhen“, rechnet die Studie vor.

Das Fazit des Leiters der Studie besagt, dass der Einfluss der Strompreise und der fossilen Kraftstoffpreise für den Kostenvergleich zwischen Elektrofahrzeugen und Verbrennern begrenzter sei als angenommen. Jedoch spielen etwa der Wiederverkaufswert eine relevante Rolle sowie auch die Art der Fahrzeugnutzung und vor allem, wo es geladen wird.

Weiter heißt es, dass die Förderung durch den Umweltbonus und die Innovationsprämie besonders in den unteren Fahrzeugsegmenten wichtig sei, „um die Attraktivität von E-Fahrzeugen weiter zu steigern“. Besonders in den unteren Segmenten könne der Preis durch die „Wahl einer kleineren und kostengünstigeren Batterie positiv beeinflusst werden. Damit ließe sich künftig noch schneller eine Kostenparität erreichen“, so der Studienleiter im Fazit.

Auch der ADAC ist im Oktober 2022 zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.