Das Anti-Instagram: Wir haben uns Bereal mal genauer angeschaut

Instagram ging 2010 als eine Art öffentlich zugängliches Fotoalbum an den Start. Mehr als ein Jahrzehnt später ist versierten Nutzer:innen längst klar, welche Bilder auf der Plattform ankommen und welche nicht. Uniformität hat sich breitgemacht. Jedes noch so hübsch geplante und ordentlich zurecht gefilterte Foto ist nicht mehr als ein Klischee. Selbst der in diesem Jahr populär gewordene und mittlerweile als „Casual Instagram“ bekannte Trend, möglichst ungestellt wirkende Schnappschüsse zu veröffentlichen, ist am Ende auch nur ein Pastiche.

Der Trend mag Schludrigkeit vorgaukeln, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier dasselbe Ziel erreicht werden soll wie bei ersichtlich gut durchdachten Bildkompositionen. Ein öffentlich zugänglicher Instagram-Account dient letztlich immer der Erschaffung einer visuellen Identität, einem möglichst konsumierbaren Abbild des eigenen Selbst.

Genau davon will sich Bereal abgrenzen. Die Social-Media-App will etwas bieten, das sich zwischen megaerfolgreichen Influencer:innen und von Profis kontrollierten Markenauftritten bei Instagram kaum finden lässt: Authentizität. Den Begriff wollen die Bereal-Macher aber nicht als Marketing-Buzzword verstanden wissen; nicht als etwas, das Influencer wie Fynn Kliemann mit großem Aufwand konstruieren, um zu verschleiern, dass sie eben am Ende nicht mehr als Werbeträger für eigene oder fremde Produkte sind. Wandelndes Product-Placement eben.

Litfaßsäulen mit einem sympathisch menschlichen Antlitz. Bereal verkauft eine andere Idee von Authentizität. Eine, die durch Planung des perfekten Fotos, durch Vorbereitung und Überlegung erstickt wird. Eine Authentizität, die offenbar nur durch Zwang erreichbar ist.

Keine Chance auf das perfekte Make-up: So funktioniert Bereal

Bei Bereal entscheidet nicht ihr, wann ihr ein Foto hochladet, sondern die App. Jeden Tag werden die Nutzer:innen zu einem anderen Zeitpunkt aufgefordert, ein Foto zu machen. Sobald ihr die Benachrichtigung erhalten habt, bleiben euch zwei Minuten. Verstreicht die Zeit, müsst ihr bis zum nächsten Tag warten.

Der Zeitdruck hat natürlich auch Einfluss auf die Art der Fotos, die es auf der Plattform zu sehen gibt. Nochmal schnell umziehen oder die Wurststulle durch ein veganes Avocado-Brot ersetzen ist nicht. Ihr seid mehr oder weniger dazu verdammt, das zu fotografieren, was ihr eben zufällig gerade macht.

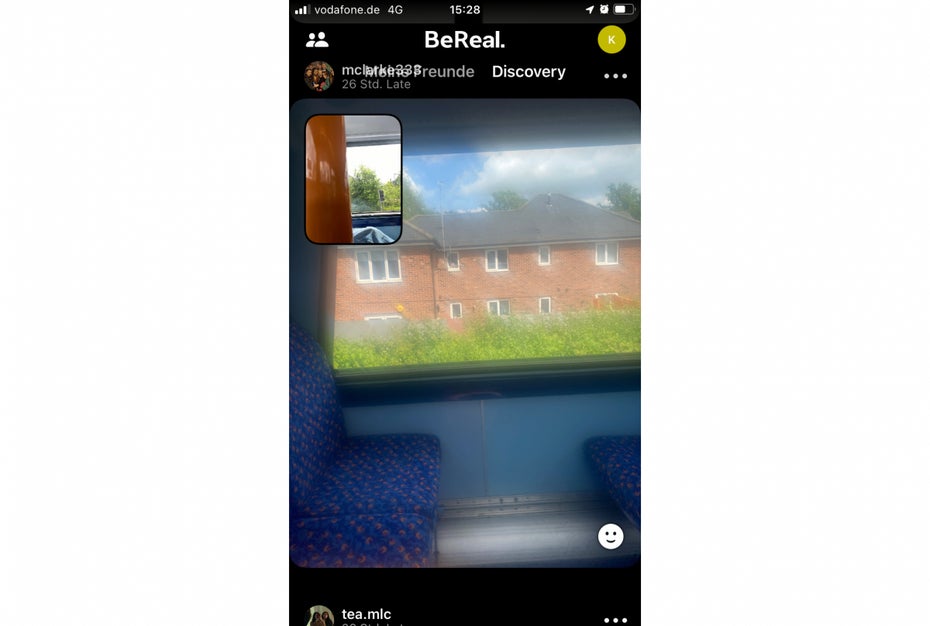

Das Konzept der Kontrollabgabe, aus der sich die gewünschte Authentizität herausbilden soll, setzt sich auch an anderer Stelle fort. Bei Bereal braucht ihr gar nicht erst darüber nachzudenken, ob ihr ein Selfie macht, oder doch lieber eure Umgebung fotografiert. Sobald ihr den virtuellen Auslöser betätigt, schießen nämlich Front- und Rückkamera eures Smartphones gleichzeitig ein Foto.

Einfluss habt ihr lediglich darauf, wer eure Bilder sehen darf. Entweder haben nur eure Freunde das Privileg, euren hastig gemachten Schnappschuss zu sehen, oder ihr teilt ihn gleich mit der ganzen Welt – respektive der noch vergleichsweise geringen Nutzer:innen-Basis der App. Diese Trennung setzt sich auch im Interface der App fort.

Es gibt einen Bereich, in dem ihr die Fotos von euch und euren Freund:innen seht. Daneben findet ihr den sogenannten Discovery-Bereich, wo ihr – wie von sozialen Netzwerken gewohnt – durch eine endlose Liste an Beiträgen scrollen könnt. Dort wiederum findet ihr eine recht hohe Anzahl von Schnappschüssen, die offensichtlich in Schulgebäuden oder Universitäten aufgenommen wurden. Der Grund dafür liegt im Marketing-Konzept von Bereal.

Hochglanzaufnahmen sucht man bei Bereal vergebens. (Screenshot: Bereal / t3n)

Bereal rekrutierte Studierende und Schüler:innen zu Werbezwecken

Während Bereal schon 2019 an den Start gegangen ist, kam der Erfolg für die App erst in diesem Jahr. Laut Techcrunch entstanden 74,5 Prozent der bislang mehr als 7,6 Millionen App-Downloads von Bereal 2022. Erfolgreich ist Bereal derzeit vor allem in Frankreich, dem Heimatmarkt der App, und den USA. Der plötzliche Erfolg dürfte nicht zuletzt mit dem Marketing-Konzept der App zusammenhängen. Bereal betreibt ein sogenanntes Botschafterprogramm, um sich eine vorwiegend junge Zielgruppe zu sichern. Dazu werden Studierende und – zumindest in den USA – auch Schüler:innen rekrutiert, die ihren Peers wiederum die Vorteile der App schmackhaft machen sollen.

Statt also Online-Anzeigen zu schalten oder Influencer:innen auf anderen Plattformen für Werbung zu bezahlen, soll die Empfehlung für die App von Kommiliton:innen und Klassenkamerad:innen kommen. Studierenden wird auf der Website von Bereal eine „großartige Bezahlung“ versprochen. Laut der College-Zeitung der US-amerikanischen Brown University handelt es sich dabei offenbar um eine Zahlung von 30 US-Dollar für jede vermittelte Person. Den US-amerikanischen Highschool-Kids wiederum werden statt Geld „unglaubliche Preise“ wie iPhones oder Amazon-Gutscheine versprochen.

Bereal bezahlt Studierende und Schüler:innen dafür, dass sie die Plattform bewerben. (Screenshot: Bereal / t3n)

Bereal und die Banalität des Authentischen

Die Darstellung von Bereal als Social-Media-Dienst für die Generation Z, die sich von der durchkommerzialisierten Pseudo-Authentizität von Instagram abwendet, ergibt eine schöne Geschichte. Aber selbst wenn ein schwer einschätzbarer Teil des jetzigen Hypes nicht teuer eingekauft wäre, lässt ein Blick auf den Discovery-Bereich der App doch gewisse Zweifel zu, dass wir hier das nächste Instagram sehen. Menschen in Schulklassen, Menschen in Vorlesungen, Menschen im Auto und Menschen im Bett: Auch Bereal ist von einer Gleichförmigkeit der Bilder gezeichnet. Zumal das Konzept nicht einmal neu ist. Die App Minutiae bietet im Grunde seit 2017 fast dieselbe Funktionalität.

Wirklich interessant ist das Konzept eigentlich nur dann, wenn ihr Bereal mit euren Freund:innen verwendet. Allerdings ist Bereal dafür hierzulande noch zu unbekannt. Aus meinem Bekanntenkreis hatten exakt zwei Personen die App installiert – beides Journalisten mit einer Affinität für Technologiethemen.