False Colors im Weltall: So bearbeitet die Nasa die Farben ihrer Bilder

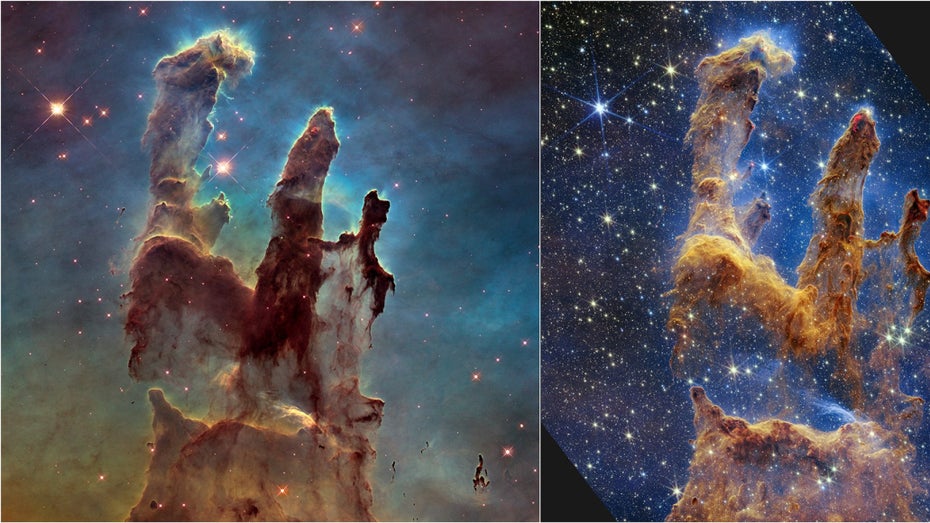

Die „Säulen der Schöpfung“ im Adlernebel – das hätte sich selbst van Gogh nicht schöner ausdenken können. Schon Hubble begeisterte Wissenschaft und Öffentlichkeit mit Bildern fast magisch wirkender Galaxien, das James-Webb-Teleskop (JWST) legt die Messlatte seit seinem Start im Dezember 2021 immer wieder höher. Gleichzeitig gehört auch der Blick auf die Erde aus dem All fast schon zum Alltag: Ein dichtes Satellitennetz umspannt unseren Heimatplaneten und ist fester Bestandteil moderner Technologien. Trotzdem gibt es immer wieder auch Kritik. Schließlich sind die abgebildeten Welten so bunt und spektakulär, dass es wohl kaum mit rechten Dingen zugehen kann. Oder?

Fakt ist: Mit unserer menschlichen Wahrnehmung würden wir Phänomene wie die „Cosmic Cliffs“ nicht einmal dann sehen, wenn wir uns direkt im Carinanebel selbst befänden. Im All ist’s nämlich zappenduster, zumindest für unser eigenes eingeschränktes Sehvermögen. Technikwunder wie Hubble, JWST, aber auch die zahlreichen Satelliten, die im Orbit um die Erde kreisen, nehmen dagegen deutlich mehr und vor allem anders wahr, als ein Mensch es je könnte. Sie liefern der Wissenschaft damit Massen an aufschlussreichen Daten zur Forschung und Interpretation sowie haufenweise Material für atemberaubende Bilder – vorausgesetzt, man weiß mit den gesendeten Daten umzugehen.

[tableofcontents]

Was sind False-Color-Images?

Gras ist grün, das Meer ist blau und Eis in der Arktis strahlend weiß – unsere visuelle Wahrnehmung definiert die Welt, wie wir sie kennen. Was von den gelernten Sehgewohnheiten abweicht, wird im besten Fall als faszinierend oder kunstvoll wahrgenommen, im worst case als unrealistisch abgestempelt. In Zeiten von Photoshop, Deepfakes und künstlicher Text-zu-Bild-Intelligenz wird Mensch eben auch schnell misstrauisch.

Satellitenbilder, die unsere gewohnte Realität farblich anders oder gar wie in den Farbeimer gefallen darstellen, wirken auf uns oft falsch und unnatürlich und werden daher auch als False-Color-Images bezeichnet. Gleiches gilt für die herrlich bunten Aufnahmen der nasa/">Nasa-Teleskope aus dem (für uns) stockdunklen All. Dabei sind die Farben in den Aufnahmen alles andere als falsch: Sie zeigen vielmehr einen anderen, dem menschlichen Auge verborgenen und weitaus größeren Teil der Realität.

In dieser Bildergalerie seht ihr einige der beeindruckendsten False-Color-Images:

Licht wahrnehmen: Was sehen James Webb, Hubble und Co?

Wie auch der Mensch nehmen Nasas Technikwunder Licht beziehungsweise Elektromagnetische Strahlung wahr. Doch während sich das biologisch mögliche sichtbare Spektrum des menschlichen Auges auf einen Wellenlängenbereich von circa 380 bis 780 Nanometern beschränkt, nehmen die Kameras von JWST, Hubble und der vielen Satelliten dank zahlreicher eingebauter Filter auch Informationen außerhalb dieses engen Spektrums auf.

Den Teleskopen und Satelliten ist es möglich, selbst Lichtwellen aus dem besonders kurzwelligen Ultraviolett– beziehungsweise dem besonders langwelligen Infrarotbereich wahrzunehmen. Objekte im Weltall, wie Sterne oder Gase, emittieren Lichtwellen vor allem in diesem für uns unsichtbaren Bereich, doch mithilfe der verbauten Kamerafilter lassen sich die Phänomene aus dem Verborgenen holen.

Hier liegt auch der entscheidende Unterschied zwischen Hubble und dessen Nachfolger James Webb: Letzterer mag das Nasa-Urgestein vielleicht augenscheinlich überflügeln, doch vor allem bei der kurzwelligen ultravioletten Strahlung ist Hubble JWST weit voraus. Dem Hochleistungs-Teleskop fehlen nämlich schlichtweg die passenden Filter für das kurzwellige Spektrum – seine verbauten Filter sind vor allem auf langwellige Strahlung im Infrarotbereich ausgerichtet, ultraviolette Wellen können die Filter nicht passieren. Ist aber nicht schlimm, die Teleskope ergänzen sich nämlich perfekt.

Farbe ins Spiel bringen: So werden Nasas Schwarz-Weiß-Bilder bunt

Damit aus schwarz-weißen Aufnahmen farbige Meisterwerke werden, muss die Bildbearbeitung ran. Wild an den Reglern gedreht wird dabei allerdings nicht, denn die Bearbeitung der Nasa folgt festen wissenschaftlichen Prinzipien.

Um das menschliche Farbsehen auf eine Infrarotaufnahme des Weltalls durch James Webb zu übertragen, werden die Einzelaufnahmen der verschiedenen Filter koloriert und zu einer Gesamtaufnahme zusammengefügt. Bildinformationen durch kurzwellige Filter werden dabei als dem Blau-Kanal zugehörig interpretiert, jene aus langwelligen Filtern entsprechen dem Rot-Kanal, der Grün-Kanal findet sich dazwischen. Auf diese Weise gelingt es den Nasa-Wissenschaftler:innen, die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges für Bereiche außerhalb des sichtbaren Spektrums zu simulieren.

Auch Satellitenbilder werden nach dieser Methode von der Nasa bearbeitet. Das Ergebnis sind sogenannte Natural-Color-Images. Sie zeigen eine Erde, wie wir sie kennen und wohl selbst mit bloßem Auge wahrnehmen würden, sollten wir einmal mehrere Hundert Kilometer über dem Planeten im Weltall schweben. Andererseits lassen sich mithilfe dieser Bearbeitungsmethode aber auch „Falschfarben“-Bilder erstellen. Das hat vor allem wissenschaftliche Zwecke.

Im Namen der Wissenschaft: Der Grund für Falschfarben in Nasa-Bildern

Wenn Eislandschaften plötzlich Rot und kosmische Gaswolken in zahlreichen bunten Farbschattierungen leuchten, hat das weniger mit künstlerischer Freiheit zu tun. Die Farbgebung soll der Wissenschaft vielmehr dabei helfen, bestimmte Phänomene und Vorkommnisse hervorzuheben und Zusammenhänge zu erschließen.

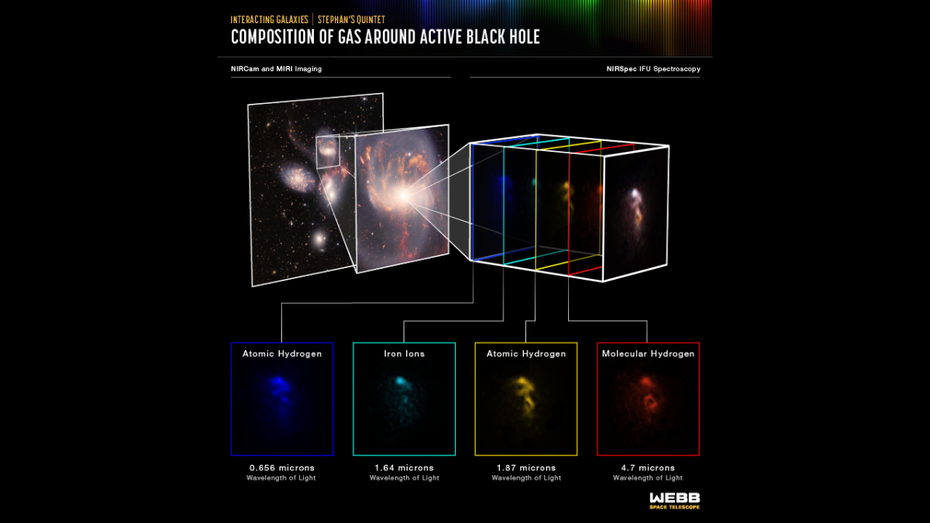

Mithilfe des NIRSpec-Spektrographen konnte die Esa die Gasvorkommen messen, die sich um das Schwarze Loch innerhalb des Stephans Quintetts bilden. Das Instrument nahm die Emissionen in nie zuvor gemessenen Wellenlängen wahr, die Einfärbung erlaubt es der Wissenschaft, die Strukturen hinter dem Phänomen zu untersuchen. (Grafik: Nasa, Esa, CSA, STScl)

Die Einfärbung kann beispielsweise Aufschluss über das Alter eines Sterns oder die molekulare Zusammensetzung von Gaswolken geben. In Hubbles Säulen der Schöpfung repräsentiert das Blau beispielsweise ein hohes Vorkommen an Sauerstoff, Rot Schwefel, die grünen Bereiche weisen auf Stickstoff sowie Wasserstoff hin. Die Farbgebung könnte natürlich auch eine andere sein – das hängt neben dem verfolgten wissenschaftlichen Zweck auch von den für die Aufnahme verwendeten Filtern ab. Je nach Informationsmenge können sich die dargestellten Farben dann auch mal verschieben und vom Rot-Grün-Blau-Grundprinzip abweichen.

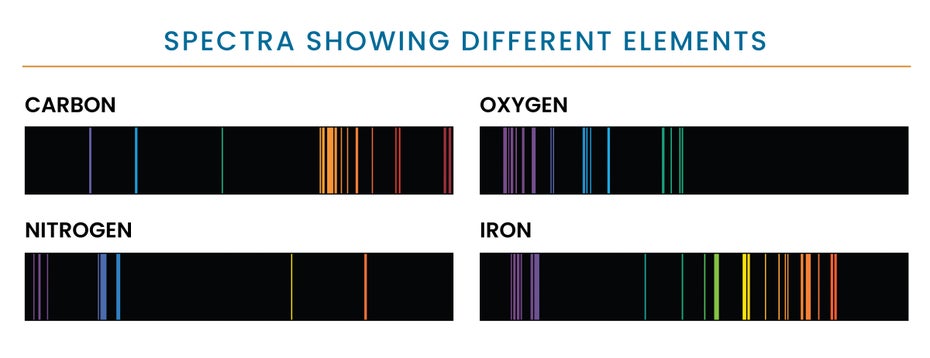

Jedes Element emittiert ein spezifisches Wellenlängenmuster sichtbaren Lichts. Astronom:innen können diese Muster analysieren und Aussagen über die Beschaffenheit eines Elements treffen. (Grafik: Nasa, STScI)

In Satellitenbildern kann mithilfe von Falschfarben zudem die Topologie eines Gebiets unter die Lupe genommen werden. Auch Aussagen über die Temperatur und Beschaffenheit einer Gegend oder eines Gewässers sind möglich. Grundlage für dieses Vorgehen ist die Spektroskopie, die das von Objekten, Oberflächen, Lichtquellen und Materie emittierte Lichtspektrum untersucht. Die so ermittelten Barcode-artigen Muster geben Nasa-Forschenden Aufschluss über die Zusammensetzung untersuchter Phänomene. Die spektrale Signatur von Eis ist beispielsweise Rot. Ist ein False-Color-Bild der Arktis deshalb trotzdem falsch? Nun, das ist letztendlich wohl buchstäblich Ansichtssache …