- 1. „Bei Facebook kann ich selbst entscheiden, welche Daten ich teile!“

- 2. „Mein Handy hört mich ab!“

- 3. „Ich kenne mich aus – ich habe meine Daten unter Kontrolle.“

- 4. „Die müssen sich doch alle an die DSGVO halten.“

- 5. „Die Google-Suche sieht doch bei jedem gleich aus!“

- 6. „Die Leute mögen (gute) Werbung!“

Hört mich mein Handy ab? Und habe ich meine Daten unter Kontrolle? Wir haben mit 6 Mythen aufgeräumt.

(Foto: chainarong06/Shutterstock)

Werbung, insbesondere Online-Werbung, ist für viele Menschen noch ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst Marketer:innen können keinen vollständigen Durchblick haben – Google, Facebook und Co sind nicht gerade für ihre umfassende Transparenz bekannt. Wir haben sechs häufige Werbemythen unter die Lupe genommen.

1. „Bei Facebook kann ich selbst entscheiden, welche Daten ich teile!“

Dieser Kommentar taucht auch heute noch erstaunlich oft in Facebook-Kommentarspalten auf. Dabei herrscht der Irrglaube, dass Facebook nur die Daten einer Person hat, die diese aktiv im Netzwerk postet. Wer nichts postet und sein Profil schmal hält, wäre für Facebook quasi unsichtbar. Das stimmt nicht.

Mutterkonzern Meta erhält Daten, grob vereinfacht, aus zwei Quellen: Zum einen durch Menschen, die bei Facebook und Instagram angemeldet sind und die Apps auf den Geräten installiert haben. Über die Berechtigungen der Apps und Synchronisations-Funktionen werden Daten gesammelt: beispielsweise E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen, Kontodaten, Interessen, andere installierte Apps, Veranstaltungen im Kalender des Telefons und mehr. Daten von Menschen, die Facebook oder Instagram nie benutzt haben, können so bei Meta landen – weil sie beispielsweise auf dem Smartphone eines oder einer Facebook-Nutzer:in in den Kontakten gespeichert sind.

Auf der anderen Seite haben Websites mit Werbung ein Facebook-Pixel implementiert. Dieses Pixel sammelt Daten der Personen, die die Website besuchen. Ihnen werden Werbe-ID und damit Werbeprofile zugeordnet, in welchen die Daten zusammengefasst werden. Mithilfe des Werbeprofils wiederum werden Anzeigen ausgespielt. Auch über Social Plugins, wie Buttons, mit denen Inhalte auf sozialen Netzwerken geteilt werden können, werden Daten gesammelt – sogar ohne, dass der Button betätigt wird. In der Datenrichtlinie von Facebook kannst du nachlesen, welche Daten Meta erhebt und verarbeitet. Das heißt: Nein, niemand kann komplett selbst entscheiden, welche persönlichen Daten Meta erhält.

2. „Mein Handy hört mich ab!“

Der Mythos, dass Smartphones beziehungsweise Apps Nutzer:innen zu Werbezwecken über das Mikrofon abhören, hält sich hartnäckig – vielleicht, weil er weder zu belegen noch zu dementieren ist. Der BR hat beispielsweise in einer Reportage gezeigt, dass es technisch möglich wäre, hat aber keine Informationen gefunden, dass die großen Social-Media-Plattformen das tatsächlich tun. Meta und Google streiten ab, das eigene Apps diese Option verwenden. Apps, die so etwas versuchen würden, seien gegen die Richtlinien und würden aus den App-Stores fliegen. Auch die Zeit, Spiegel, NDR und t3n selbst haben sich damit schon ausgiebig beschäftigt. Nirgends gab es Beweise für Abhörtechniken.

Nadine Hadad von BR Puls sieht drei Möglichkeiten, warum Menschen denken, sie würden abgehört: Erstens gibt es den Frequenz-Bias. Das bedeutet, dass Dinge scheinbar häufig auftauchen, nachdem sie zum ersten Mal bemerkt werden. Sobald jemand über rote Fahrräder nachdenkt, scheinen die plötzlich überall zu sein. Sie tauchen allerdings nicht wirklich häufiger auf – sie wurden vorher übersehen. Das heißt: Nachdem eine Person über ein bestimmtes Produkt gesprochen hat, bemerkt sie die Werbeanzeigen dazu. Diese Anzeigen werden nicht wegen des Gesprächs ausgespielt, die Anzeigen in der Vergangenheit wurden nur schlicht nicht wahrgenommen.

Dazu kommt, dass Standort- und Netzwerk-Daten für Anzeigen genutzt werden. Sind mehrere Smartphones in einem Netzwerk, können Interessen und Suchanfragen transferiert werden. Ist also eine Person, die mit ihrem Smartphone oft nach Touren und Zubehör für Rennräder sucht, des Öfteren in einer befreundeten WG, kann es passieren, dass die Bewohner:innen der WG Werbung für Rennrad-Zubehör ausgespielt bekommen. Das führt zu Grund Nummer 3: Es sind genügend verknüpfte Daten vorhanden, die ein Targeting so gut machen, dass es unheimlich wird.

3. „Ich kenne mich aus – ich habe meine Daten unter Kontrolle.“

Wer digitalaffin ist, sich aber wenig mit Datenschutz und Marketing befasst hat, kann dem verlockenden Irrglauben zum Opfer fallen, alle Daten unter Kontrolle zu haben. Ad- und Tracking-Blocker und eine VPN-Verbindung – doch so leicht ist es nicht.

Die meisten Betriebssysteme von Smartphones teilen gesammelte Daten mit Dritten. Davon ist im Grunde kein Anbieter ausgenommen. Dazu können Websites zumindest selbst First-Party-Daten erheben, selbst wenn Third-Party-Cookies blockiert werden. Außerhalb des Online-Nutzungsverhaltens werden ebenfalls Daten verarbeitet: Die Deutsche Post hat mit Deutsche Post Direkt ein Tochterunternehmen für Dialogmarketing, das Adressen und mehr an Werbende verkauft. Auf dem Marketing Tech Summit 2021 sprach Alice Dal Fuoco von Postfinance, dem schweizerischen Äquivalent zur Postbank, darüber, wie die Bankdaten von Kunden für das Marketing genutzt werden können. Zwar wurden die Daten anonymisiert, einen Consent gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Von jeder Person, offline wie online, werden also Daten erfasst und für Werbezwecke verwendet. Komplett verhindern kann das niemand, höchstens das Ausmaß beschränken.

4. „Die müssen sich doch alle an die DSGVO halten.“

Theoretisch ist das korrekt, es hakt aber an der Umsetzung. Das beklagt Datenschutz-Aktivist Max Schrems seit Jahren. Er sagt zum Beispiel: „Facebook ignoriert das EU-Recht seit 8,5 Jahren.“ Mehr noch, laut einem Brief von Facebook an den irischen Datenschutzbeauftragten hatte sich Facebook mit der irischen Behörde 2017 und 2018 zehn Mal getroffen, um zu diskutieren, wie Facebook die DSGVO umgehen könne.

Ja, es gibt theoretisch gesetzliche Vorgaben. In der Praxis sieht es leider anders aus. Für globale Konzerne wie Facebook oder Google ist die Umsetzung komplex: Sie müssen, vereinfacht gesagt, ihre Produkte in regionale Teilprodukte splitten – dabei aber garantieren, dass die Teile miteinander noch funktionieren. Anders ausgedrückt: Auch US-amerikanische Seiten sollen in einer Google-Suche in Deutschland auftauchen können. Es kann also kein EU-Google geben. Kleinere Unternehmen müssen dagegen die finanziellen und personellen Ressourcen aufbringen, um die schwammige Rechtslage zu verstehen und sie dann umzusetzen. Selbst wenn DSGVO-Vorgaben wie der Cookie-Banner umgesetzt werden, kommen teilweise Dark Patterns zum Einsatz: Damit soll das Einverständnis der Nutzer:innen erschlichen werden. Es sollte also bei allen Beteiligten Vorsicht geboten sein.

5. „Die Google-Suche sieht doch bei jedem gleich aus!“

Die Google-Suchergebnisse werden durchaus personalisiert. Der Standort wird verwendet, um lokale News oder Geschäfte auszuspielen. Außerdem spielen Sprache, Uhrzeit, Browser und Betriebssystem der Nutzer:innen eine Rolle. Vorherige Suchanfragen und der Websiteverlauf beeinflussen ebenfalls die ausgespielten Suchergebnisse.

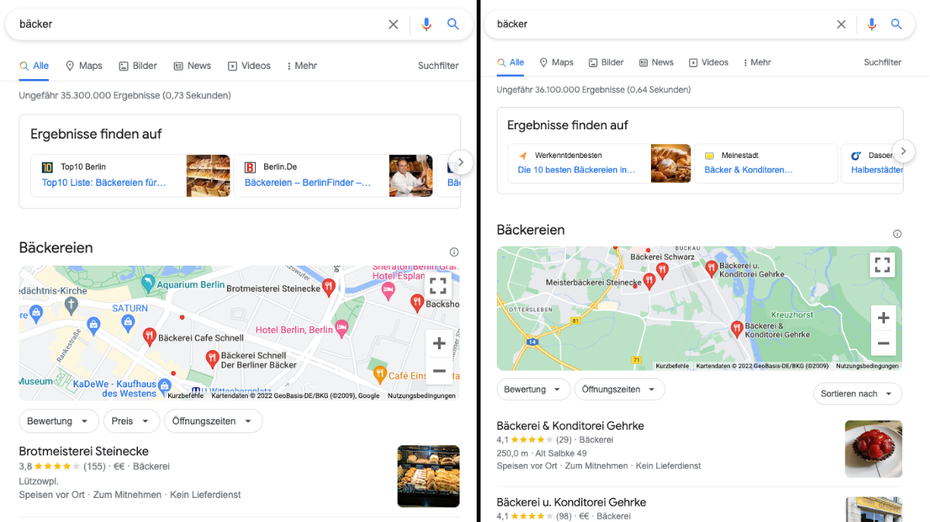

Eines der geläufigsten Beispiele: Denkt Google aufgrund der IP-Adresse, du bist in Berlin, dann werden dir zur Suche „bäcker“ direkt Backshops in Berlin angezeigt. Sagt die IP-Adresse, du sitzt in Magdeburg, werden Magdeburger Bäcker:innen ausgespielt. Derselbe Suchbegriff, unterschiedliche Ergebnisse – aufgrund der persönlichen Daten. (Screenshots: t3n)

Werden bestimmte Seiten für bestimmte Suchbegriffe häufiger aufgerufen, werden diese in der Suche präsenter aufgeführt. Wollen Marketer:innen prüfen, ob eine Domain für ein Keyword auftaucht, müssen sie im Inkognito-Modus testen.

Google arbeitet an einer stärkeren Personalisierung: So wurde 2020 die Conversational Search vorgestellt. Damit sollte die vorherige Suche stärker eingebunden werden, was die Suche mehr an eine Konversation erinnern soll. Sucht beispielsweise jemand Filmtitel, solle ab der zweiten Suche eine Liste von Filmen ausgespielt werden, die zum Genre der bereits gesuchten Titel passen. Mit Google Mum sollen Bilder zusammen mit Text eine Suchanfrage bilden, bei Google Lens soll das via Multisearch ermöglicht werden. Die Suchanfragen sollen möglichst individuell werden – und so auch die Suchergebnisse.

6. „Die Leute mögen (gute) Werbung!“

Es gibt genügend Erhebungen, in denen Menschen gefragt werden, welche Art von Werbung sie gut finden. Das Ergebnis ist dann beispielsweise: Die Gen Z mag lustige Werbung! Solche Studien sind mit Vorsicht zu genießen – diese hier kommt von der Werbeagentur Elbdudler und es ist unklar, wie repräsentativ sie ist. Die Gestaltung der Fragen beeinflusst außerdem die Ergebnisse. Bei der Frage „Wann findest Du persönlich Werbung gut?“ ist keine Antwortmöglichkeit dabei, die „nie“ lautet. Befragte müssen zwangsweise eine positive Antwort geben. Breiter gestaltet sind die Antwortmöglichkeiten zur Frage: „Was hältst du von Werbung in sozialen Netzwerken?“ Hier gaben 28 Prozent an, dass sie sie, wenn möglich, wegklicken und 27 Prozent, dass sie meistens stört. 24 Prozent sehen sie sich an, wenn die Inhalte als interessant empfunden werden, zehn Prozent fällt sie kaum auf und acht Prozent der Personen erhalten nützliche Hinweise. Insgesamt ist der Kern der Studie: Die Gen Z mag Werbung, sie muss eben nur lustig oder inhaltlich interessant sein, dann kaufen sie auch.

Auf der anderen Seite hat zum Beispiel die Forma Global Witness, eine NGO mit dem Fokus von Machtmissbrauch, Ausbeutung und Menschenrechte, mit Yougov eine Umfrage gemacht. Laut den Ergebnissen wollen über 70 Prozent der Befragten nicht, dass soziale Netzwerke ihren Standort (73 Prozent), Ethnie (78 Prozent), Lebensereignisse wie Schwangerschaften (79 Prozent), Religion oder sexuelle Orientierung (je 81 Prozent), politische Orientierung (84 Prozent), Gesundheitsdaten oder Einkommen (je 87 Prozent) wissen. Außerdem sind die Befragten gegen Targeting aufgrund von persönlichen Daten, die mit dem sozialen Netzwerk geteilt worden sind (83 Prozent), Prognosen zum eigenen Verhalten auf Basis des Verhaltens anderer Personen (80 Prozent), verhaltensbezogene Third-Party-Daten (78 Prozent) oder verhaltensbezogene Daten, die auf der Plattform selbst gesammelt worden sind (75 Prozent). 57 Prozent der Befragten wollen insgesamt gar keine personalisierte Werbung.

Bisher gibt es zur Toleranz und Akzeptanz von Werbung bei der Bevölkerung keine verlässliche Studienlage. Es ist als Marketer:in wichtig, nicht selbst auf Marketing-Tricks hereinzufallen. Das Wort „Studie“ klingt nach Expertise – trotzdem muss geprüft werden, wo die Studie herkommt, wer befragt wurde und wie die Antwortmöglichkeiten aussehen. Die beste Werbung kann nur dann geschaffen werden, wenn ein reales Bild der Menschen die Grundlage ist – kein Wunschbild.